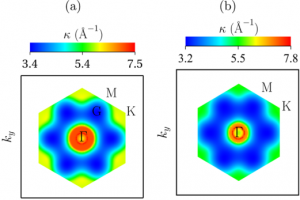

研究背景 过渡金属二硫化物(TMDCs)因其优异的电子和光学性能,成为各种应用中非常有前景的材料。这些材料的单层、少数层和块体多层结构可以通过各种方式进行合成,对材料的掺杂、缺陷工程和异质结构制备等技术还可以实现性能的定制。磁隧道结(MTJ)由两个被绝缘薄层隔开的铁磁电极组成。当铁磁电极的磁矩的平行(反平行)配置时,MTJ 表现出最小(最大)电阻,电阻的变化幅度可以以隧穿磁电阻(TMR)表示。在二进制术语中,这些电阻最小(最大)状态对应于 0/1。这些磁性比特的状态可以通过自旋转移力矩(STT)、自旋轨道力矩(SOT)或外部磁场来操纵。MTJ是自旋电子学的基本器件单元,主要用于读取和写入器件的磁性状态。其低功耗、大面积可扩展性、几乎无限的耐久性和非易失性使其适用于各种应用,如模数转换器、微波发生器、振荡器、磁传感器、非易失触发器、神经形态计算机、全加法器、基于自旋的 NANDS、自旋逻辑和磁随机存取存储器(MRAM)。 研究内容 作者研究了 Co/XY2/Co(X∈(Mo,W),Y∈(S,Se,Te))构成的高自旋极化电流的磁隧道结(MTJ)。密度泛函理论(DFT)用于计算基态电子性质,非平衡格林函数方法则用于量子输运计算。 图1. Co/XY2/Co 的结构示意图 对 2D(kx,ky)布里渊区中的波函数振幅衰减系数 κ 的计算表明,在所有这些二维半导体中,输运主要发生在远离 Γ 点、沿 Γ 到 M 的方向。 图2. 彩色图表示二维布里渊区中(a)MoS2、(b)MoSe2、(c)MoTe2、(d)WS2、(e)WSe2 和(f)WTe2 的波函数衰减系数 κ (EF,k∥) 与横波矢量 k∥ 的函数关系(在EF处于带隙中间的时的计算结果)。六边形格子包围着以 Γ 为中心的二维布里渊区,而颜色从蓝色到绿色再到红色表示衰减系数κ线性变大。 在使用各种材料构造的 MTJ 中,Co/MoS2/Co 结构在 E−EF = -0.29 eV 时获得了最高的 TMR 为 525%;Co/MoSe2/Co 结构在 E−EF=-0.28 eV 时,最高 TMR 为 2500%;在 Co/MoTe2/Co 的 E−EF=0.26 eV 时,最高 TMR 为 350%。在同向极化组态中,隧穿区会出现占主导地位的少数自旋电流。费米能级以上或以下 1 至 2 […]

HfCl2/Sc2CO2范德华异质结的铁电调控谷电子与非易失存储

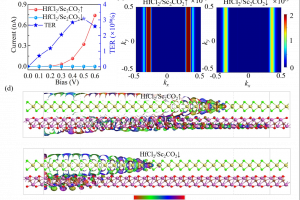

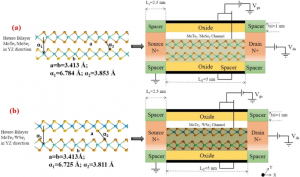

研究简介 谷电子学作为突破传统电子器件性能瓶颈的新范式,其核心挑战之一在于实现高效非易失的谷电子行为调控。结合密度泛函理论计算与非平衡格林函数模拟,福州大学材料科学与工程学院萨百晟课题组联合宁波东方理工大学(暂名)周通课题组,提出了一种HfCl2/Sc2CO2范德华异质结,实现了铁电调控的非易失谷电子行为。研究表明,单层Sc2CO2的铁电极化主导了HfCl2/Sc2CO2范德华异质结的电子结构特征:正极化会在能谷处诱导直接带隙,使异质结展现出谷电子行为,可通过圆偏振光进行读写;负极化则形成间接带隙,抑制谷电子行为。非平衡格林函数输运模拟计算进一步表明,基于HfCl2/Sc2CO2的铁电p-i-n隧道结的最大隧道电阻(TER)比率可达1.60×108%,揭示了其在低能耗谷电子与铁电非易失存储器件中具有良好的应用前景。福州大学材料科学与工程学院博士研究生崔舟为论文第一作者。该研究得到了国家重点研发计划与国家自然科学基金的资助支持。 研究内容 本文系统研究了单层HfCl2、Sc2CO2与HfCl2/Sc2CO2范德华异质结的电子结构、谷电子特性及其铁电隧道结的电子输运行为。图1展示了HfCl2和铁电Sc2CO2单层的相关性质,其中单层HfCl2和Sc2CO2均为间接带隙半导体,且单层HfCl2的价带顶(VBM)和单层Sc2CO2的导带底(CBM)处均由于自旋轨道耦合(SOC)效应产生了谷自旋分裂。 图1 单层HfCl2和Sc2CO2的(a)晶体结构、(b)静电势(Ep)和功函数(WF),(c)HfCl2和(d)Sc2CO2单层不考虑(w/o-SOC)和考虑(w-SOC)自旋轨道耦合时的能带结构。 图2展示了HfCl2/Sc2CO2异质结的相关性质,正极化的HfCl2/Sc2CO2↑和负极化的HfCl2/Sc2CO2↓异质结分别表现出具有0.22 eV直接带隙和1.01 eV间接带隙的半导体特性,且HfCl2/Sc2CO2↑异质结中的谷电子学能带结构特征得以保持,能够通过特定圆偏振光进行读取。而在HfCl2/Sc2CO2↓异质结中,谷电子能带结构特征消失。由于两种极化性质的HfCl2/Sc2CO2异质结的带隙大小和谷电子行为差异显著,在异质结中可同时实现谷电子与铁电存储机制,如图3所示。图4进一步展示了基于HfCl2/Sc2CO2↑异质结的Berry曲率,阐述了异质结中可能存在的光学跃迁选择规则和谷霍尔效应。 图2 (a)HfCl2/Sc2CO2↑和HfCl2/Sc2CO2↓范德华异质结的晶体结构和极化翻转过程的动力学路径。(b)HfCl2/Sc2CO2↑和(c)HfCl2/Sc2CO2↓范德华异质结在不考虑自旋轨道耦合(w/o-SOC)和考虑自旋轨道耦合(w-SOC)情况下的投影能带结构。 图3 HfCl2/Sc2CO2范德华异质结的谷电子与铁电存储机制。 图4 HfCl2/Sc2CO2↑范德华异质结在(a)整个二维布里渊区和(b)沿着高对称点的Berry曲率,(c)自旋分辨的谷光学跃迁选择规则,(d)K和K’谷的谷霍尔效应示意图。 最后,构建了如图5所示的p-i-n铁电隧道结开展非平衡格林函数电子输运计算。发现在0.5 eV偏压下,沟道长度为6 nm的隧道结器件实现了3.09×106%的最大隧道电阻(TER)比率。当沟道长度增长至8 nm时,其TER比率可提升至1.60×108%。这些结果不仅为铁电调控谷电子跃迁提供了设计思路,同时也表明HfCl2/Sc2CO2范德华异质结是一种极具潜力的低能耗谷电子存储器与非易失存储器候选材料。 图5 基于HfCl2/Sc2CO2范德华异质结的p-i-n结的结构与输运特性。(a)HfCl2/Sc2CO2↑和HfCl2/Sc2CO2↓ p-i-n铁电隧道结的结构示意图,其中S和D分别表示源极和漏极。(b)有限偏压下的透射电流曲线及隧道电阻(TER)比率。(c)在零偏压下费米能级处的自旋依赖透射谱。(d)在E = 0 eV及(kx, ky)=(0.37, 0)处的器件输运本征态。 参考 Z. Cui, X. Duan, J. Wen, Z. Zhu, J. Zhang, J. Pei, C. Wen, T. Zhou, B. Wu and B. Sa, Ferroelectric control of valleytronic nonvolatile storage in HfCl2/Sc2CO2 heterostructure, Appl. Phys. Lett. 126, 122902 (2025), doi: 10.1063/5.0264472.

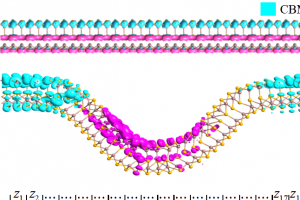

弯曲α-In2Se3铁电单层中的挠曲电效应研究

背景简介 挠曲电效应描述的是在应变梯度作用下产生电极化或在极化梯度作用下产生机械变形应力的现象。挠曲电效应普遍存在于所有介电材料中,且随着材料尺寸的降低挠曲电效应越明显。挠曲能给二维材料带来意想不到的新性质以及调控器件性能,在可穿戴电子设备、裂纹监测、结构健康监测等领域具有极高的应用价值。施加非均匀应力使材料弯曲,材料顶底面会产生方向相反的应变场。对于具有面外极化的二维铁电材料,由于顶底两个表面的电荷分布情况不同,其电子态密度也会存在差异。因此,对于二维铁电材料,铁电自发极化和挠曲电极化耦合下可能会出现更加有趣的性质。然而,应变梯度导致的挠曲电场与铁电极化场耦合机制尚不明朗。挠曲电效应调控器件性能的详细物理机理也不清楚。这严重阻碍了柔性器件的蓬勃发展。 研究内容 此项研究通过第一性原理计算和非平衡格林函数研究了弯曲 α-In2Se3 单层的电子结构和输运性质。发现在 P↑ 和 P↓ 弯曲的 α-In2Se3 中可以获得两种不同的 II 型能带结构,它们呈现出相反的能带弯曲。P↑ 和 P↓ 弯曲的 α-In2Se3 中心的载流子主要分别是空穴和电子,它们主导着 α-In2Se3 p-i-n (PIN) 场效应晶体管的电流行为。该研究通过弯曲 α-In2Se3 实现了同质异质结的构筑,从而简化了器件的加工过程,并可用作机电传感器。 图1。VBM为洋红色,CBM为青色。α-In2Se3在实空间中的CBM和VBM分布:(a) P↑,(b) P↓,(c) P↑弯曲,(d) P↓弯曲。(e) 与(f) 分别为P↑和P↓的α-In2Se3在挠曲程度ε = 0.13对应的空间分段密度态;其中青色实线与洋红色实线分别标示了CBM与VBM的位置。(g) 与(h) 展示了P↑和P↓ α-In2Se3分别在未挠曲以及挠曲程度ε = 0.13时对应的空间分段CBM与VBM位置。 图2。(a) 器件示意图,其中LE为左电极,RE为右电极;(b) P↑和(c) P↓在挠曲程度ε = 0、ε = 0.09 和 ε = 0.13 时的I-V特性曲线;(d) 器件中涉及的电子结构和传输态的示意图;(e) 和(f) 分别为P↑和P↓ α-In₂Se₃在不同弯曲程度下的整流比。 图3。源漏电压Vds分别为−0.6 V、0 V和0.6 V时,不弯曲、P↑弯曲和P↓弯曲的PIN – FET的局域投影态密度(PLDOS)。红色箭头表示隧穿距离。 总结 该工作通过第一性原理计算,发现挠曲电效应能够诱导材料产生新奇的物理性质以及进一步提升器件性能,并解释了挠曲电效应作用的物理机理。单层α-In2Se3挠曲导致了材料在实空间中CBM和VBM的分离,构成了Ⅱ型能带对齐的同质异质结,即通过简单的机械弯曲实现了电子-空穴对的空间分离。挠曲电场和面外偶极子耦合导致能带发生弯曲,挠曲器件相比不挠曲器件,正向电流增大,在偏压为0.8 V时,挠曲器件的电流被放大了27倍。挠曲对器件表现出“应变栅”调控行为。挠曲后的器件整流比大幅提高,相比不挠曲的器件增加了两个数量级,高达107。研究表明,挠曲电效应有助于提升器件性能。该工作为器件性能改善和柔性器件的设计提供了创新性的策略,揭示了多物理场耦合机制,有助于挠曲电相关技术的发展。 […]

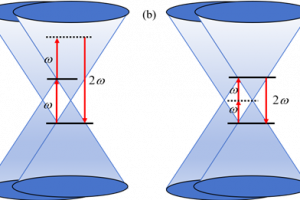

电控调谐扭转双层石墨烯的二次谐波极化率

背景简介 扭转双层石墨烯(tBLG)在“魔角”附近出现非常规超导、强关联绝缘态、量子反常霍尔效应等物理现象成为当下研究热点。双层石墨烯层间小角度扭转时,能带发生杂化,形成了具有超高态密度的莫尔平坦带。同时,扭转破坏了原有双层石墨烯的中心对称性,出现了只能在具有反演对称性破缺的材料中发生的偶数阶非线性光学效应,例如二次谐波产生效应(SHG)。美国加州大学伯克利分校 Yang Fuyi 课题组用两种不同波长的激光测量了不同扭转角 tBLG 的二次谐波极化率(SHG),发现当转角 q=6° 时,其 SHG 的非线性光学极化率可以达到 2.8×105 pm2/V,其数值已经可以和单层 MoS2 等具有很强非线性光学的材料相比拟。 研究内容 近日,冯小波教授课题组研究了扭转角度和外加电场对 tBLG 二次谐波产生效应的调控研究。基于四带连续模型以及独立粒子近似,建立了扭转双层石墨烯中 SHG 的微观理论,模拟了不同入射光子能量下的SHG光谱,并用 QuantumATK 软件中的二阶非线性光学极化率计算模块进行了验证。在此基础上,将研究拓展到电场调制 tBLG 中 SHG 效应,发现施加外部电场可以使 SHG 极化率至少提高一个数量级。通过扭转角和外部电场的共同作用,实现了 SHG 效应从近红外到可见光波段的有效调控。 图1。(a)tBLG 摩尔超晶格示意图(b)tBLG 布里渊区 图2。tBLG 中 (a) 单光子(EVHs=ħω)共振、(b) 双光子(EVHs=2ħω)共振以及 (c) 非共振情况下的二次谐波产生(SHG)示意图。黑色实线代表实能态,虚线代表虚能态 。 图3。扭转角 θ = 9.43°tBLG 的 SHG 光谱,分别根据 (a) 独立粒子近似和 (b) QuantumATK软件中的 DFT 方法计算得出 。 图4。在不同外加电场下具有不同扭转角 tBLG 的 […]

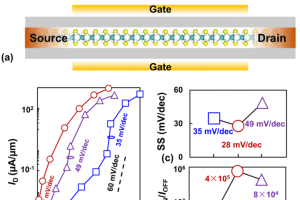

功能化MoS2纳米带在本征冷源晶体管中的应用

背景简介 随着电子设备对功耗和性能的要求日益提高,传统的场效应晶体管(FETs)在不断缩小尺寸和提高工作频率的过程中,面临着显著的功耗增加和亚阈值摆幅(SS)限制问题。为了实现更低功耗、更高性能的器件,研究者们开始探索新型材料和结构的设计。二维材料,特别是过渡金属硫化物(TMDs)如MoS2,因其独特的电子性能和可调节的带隙,成为了下一代FET通道材料的重要候选。 然而,尽管二维材料在FET中展现出潜力,它们仍然受到热效应的限制,导致传统FETs在亚阈值区的开关特性不理想,SS无法突破60 mV/decade的热限制。为了解决这一问题,研究者提出了包括隧道FETs(T-FETs)、负电容FETs(NC-FETs)和冷源FETs(CS-FETs)在内的多种新型器件,这些器件通过不同的机制改善了开关特性,从而降低功耗。 本研究通过第一性原理计算,详细探讨了功能化MoS2纳米带在本征冷源场效应晶体管(CS-FETs)中的应用。通过修饰MoS2纳米带表面官能团,研究了不同修饰对FET性能的影响,并发现随着纳米带宽度的增加,SS能够突破热限制,表现出极小的值。该研究为在低功耗、高效能FET设计中应用二维纳米带材料提供了有力的理论支持,推动了下一代电子器件的发展。 研究内容 本研究通过第一性原理计算,探讨了功能化MoS2纳米带在本征冷源场效应晶体管(CS-FETs)中的应用,重点在于设计具有陡峭斜率开关特性的场效应晶体管,以降低功耗并提高性能。研究表明,通过模拟不同官能团修饰MoS2扶手椅型纳米带(MoS2NR)的电子特性,分析了这些修饰如何影响FET的性能,特别是对SS的改善。研究结果表明,-F和-O-H修饰的MoS2纳米带FET性能比-H要优异,对于沟道长度为5nm的12-MoS2NR-F,其亚阈值摆幅为28 mV/decade,开/关比高达4×10 5。此外,还研究了带宽、沟道长度、偏置电压、边缘粗糙度和缺陷对MoS2NR−F场效应管性能的影响。本研究的成果为二维材料在低功耗、高效能的场效应晶体管设计中提供了宝贵的理论支持,对未来电子器件的发展具有重要意义。 该工作以“Functionalized MoS2 nanoribbons for intrinsic cold-source transistors: A computational study” 发表在ACS Applied Nano Materials。 图1. (a)−H端接、(b)−F端接Na=12的扶手椅型MoS2NR(12-MoS2NR−H)的俯视图和侧视图。(d)、(e)、(f)为对应的能带结构和DOS。 图2. (a)双栅12-MoS2NRs场效应管原理图。(b) 0.05 V偏置电压下12-MoS2NRs的转移特性。(c) SS和(d)开/关比(I ON/ I OFF)。 图3. (a) VG = 0.95 V和(b) VG = 1.0 V时12-MoS2NR−H场效应管的PLDOS和光电流。 图4. (a)不同带宽和(d)沟道长度的MoS2NR−F场效应管的转移特性。(b, e)和(c, f)分别为SS和I ON /I OFF的结果。 总结 该文献主要探讨了功能化MoS2纳米带在冷源场效应晶体管(CS-FETs)中的应用,通过第一性原理计算研究了不同修饰官能团对MoS2纳米带电子特性的影响。研究的核心目标是设计具有陡峭斜率开关特性的场效应晶体管(FETs),以降低功耗,并重点关注亚阈值摆幅(SS)这一关键参数。通过对MoS2纳米带进行表面官能团修饰,研究揭示了修饰对纳米带电子特性的影响,并发现合适的修饰能够显著改善FET性能,特别是在SS方面能够突破热限制,表现出极小的值。此外,研究还探讨了纳米带宽度、通道长度、漏源偏压、表面粗糙度以及缺陷等因素对FET性能的影响。结果表明,随着纳米带宽度的增加,SS能够突破热限制,表现出优异的低功耗开关特性。 参考 Functionalized MoS2 nanoribbons for intrinsic cold-source […]

界面化学助力突破二维半导体接触电阻瓶颈

概述 随着摩尔定律逐渐逼近物理极限,二维半导体材料因其原子级厚度和优异的电学性能,成为下一代电子器件的热门候选材料。然而,二维半导体器件的性能提升面临一个重大挑战:金属与半导体之间的接触电阻问题。传统的金属-半导体接触方式通常会导致金属诱导间隙态(metal-induced gap states, MIGS)和缺陷诱导间隙态(defect-induced gap states, DIGS),形成肖特基势垒,导致接触电阻高,严重限制了器件性能的提升。尽管范德华 (van der Waals, vdW) 接触可以避免金属诱导间隙态,但由于其较弱的相互作用,难以实现低接触电阻和高电流密度。为了克服上述挑战,本研究基于此前构建的氢键接触理论模型(Mater. Horiz., 2023, 10, 5621-5632),通过在三维金属与二维半导体之间引入纳米限域极化水分子来增强界面作用,并利用界面化学调控接触性质。 图1. 金属/单层 MoS2 范德华异质结在有无水插层时的接触对比图 图2.金属/水/MoS2 固液范德华异质结中的界面偶极和费米能级钉扎效应 研究内容 界面偶极子效应:本研究通过第一性原理计算发现,金属表面纳米限域水分子的极化方向与金属功函数密切相关。不同功函数的金属(Sc、Al、Cu、Pd、Pt)与水分子接触时,水分子的极化方向不同,但所有金属的有效功函数均降低。 费米能级钉扎效应:极化水分子的引入导致显著的界面偶极子效应,显著改变了金属与半导体之间的接触电势差,导致强烈的费米能级钉扎效应。与传统的 MIGS 和 DIGS 引起的费米能级钉扎不同,这种效应主要源于界面偶极子对接触电势差的屏蔽作用。 图3. 具有共价接触、范德华接触和水插层接触的Al/MoS2异质结的电子结构对比 图4. 有无水插层的Al/MoS2 vdW 异质结中的界面相互作用和传输特性 化学反应及动力学:利用 climbing image nudged elastic band(CI-NEB)方法研究了固液 vdW 异质结的化学反应动力学和热力学稳定性,量化了异质结处于不同温度下的接触性能。 图5. 水分子在铝(111)表面解离吸附的动力学过程及反应产物的电子特性 n型欧姆接触:对于铝(Al)与单层二硫化钼(MoS2)之间的接触,极化水分子的存在导致显著的界面电荷转移和氢键增强的共振隧穿效应,使得接触电阻大幅降低,从而实现 n 型欧姆接触。 亚5纳米接触长度:由于接触电阻的显著降低,铝/水分子/MoS2 接触的接触长度可以缩小到亚5纳米级别。具体来说,Al-OH/MoS2 触点有望在 1.7 nm 和 5 nm 接触长度时分别实现低至 107 Ω μm 和 66 Ω μm 的接近理想的接触电阻,这对于未来器件的小型化具有重要意义。 图6. 二维半导体接触电阻的基准测试 总结 在这项研究中,我们强调了固液范德华异质结的界面化学变化作用,特别是在调节二维材料的电子特性方面。之前的研究表明,范德华接触可以避免金属诱导的间隙态,而本研究则证明,由纳米限域极化水分子产生的界面偶极子可以显著影响二维材料的固有接触电势差,从而导致费米能级钉扎效应。研究结果表明,冰状水双分子层的极化取向与接触金属的功函数之间存在很强的相关性,从而导致电子行为的明显变化。此外,固液界面中涉及的物理化学相互作用为在二维晶体管中实现工程欧姆接触和有效电荷转移掺杂提供了启示。铝与纳米限域水的相互作用促进了其与 MoS2 的牢固氢键结合,从而实现了亚 5 […]

具有高居里温度和优异自旋过滤效果的单层$\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$ 磁性隧道结

背景简介 自旋电子学是一种利用电子自旋及其相关特性的技术,旨在提高电子器件的性能和功能。传统的自旋电子器件使用铁磁材料作为自旋注入源,但这些材料通常具有相对较低的居里温度,限制了它们在高温环境下的应用。$\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$作为一种宽带隙半导体材料,近年来受到广泛关注,因其优良的电学和光学特性以及在高温条件下的稳定性。在磁隧道结中,电子的自旋极化能够显著提升器件的效率和性能。完美自旋过滤效应要求能够有效选择性地传输特定自旋方向的电子,这对于自旋阀和自旋转移扭矩等应用至关重要。研究人员尝试通过引入缺陷,以实现$\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$高居里温度和优异的自旋过滤性能,为未来自旋电子器件的发展提供新的材料平台。因此,该研究不仅为$\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$ 在自旋电子学中的应用提供了新的见解,也为开发高性能自旋器件开辟了新方向,具有重要的理论和应用价值。 研究内容 本文采用基于密度泛函理论的第一性原理方法研究了单层$\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$ 在Ga空位和O空位存在下的电子结构和磁性. 结果表明, $\mathrm{V}_{\mathrm{Ga}}$ 的引入会导致单层二维 $\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$ 中的非零磁矩, 而$\mathrm{V}_{\mathrm{O}}$ 不会。我们发现两种不同对称位置的Ga空位都能导致自旋极化基态。值得注意的是, 当$\mathrm{V}_{\mathrm{Ga}}$ 比大于1/16 (每16个Ga原子1个Ga空位)时, 单层2D $\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$ 表现出半金属性质, 并且其在费米能级处的自旋极化达到100%. 同时, 对这两种不同Ga空位体系的计算也表明了潜在的高居里温度(355.8 K)下的长程铁磁有序。最后利用具有高$\mathrm{V}_{\mathrm{GaI}}$ 比的单层 2D $\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$ 作为铁磁层, 可以获得在费米能级处具有超高自旋过滤效应的磁性隧道结。 Ga空位$\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$/MgO/Ga 空位 $\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$ MTJ 具有优异的自旋滤波效果(自旋极化100%)和巨大的TMR比(高达$1.12\times10^{3}%$)。本文的结果表明, 基于具有室温铁磁性的二 维 $\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$ 的 MTJ 表现出可靠的性能, 显示了在自旋电子学中应用潜在的可能性。 图1。单层二维 $\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$ (a) GaI空位 (b) GaII空位和 (c) OI空位 (d) OII 空位的结构和电子性质。 图2。(a)基于Ga缺陷$\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$/MgO/Ga缺陷$\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$ 磁性隧道结侧视图和俯视图。(b) 零偏压下磁性隧道结的自旋 (b) 平行和自旋反平行透射谱。(d) 磁性隧道结最大输运点的本征态(Ka =−0.38,Kb = 0)。 图3。Ga缺陷$\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$/MgO/Ga缺陷$\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$ MTJ:(a) PC和APC构型下I-V曲线。(b) TMR和SIE与偏置电压(Vb)的函数关系。 总结 作者利用密度泛函理论本文研究了原子空位对二维单层$\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$ 的电子和磁性能的影响,采用 Ga -空位单层二维$\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$(含Ga空位比为1/8)作为铁磁层构建了一个磁性隧道结,隧道结在费米能级处表现出非常高的自旋过滤效应和一个巨大的TMR(~ $1.12\times10^{3}%$),且可以实现近 100% 的自旋注入效率。综上所述,具有 Ga 空位缺陷的单层二维 $\mathrm{Ga}_{2}\mathrm{O}_{3}$ 自旋电子学具有广阔的应用前景。 参考 High Curie temperature […]

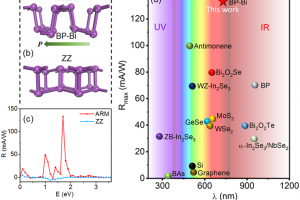

单元素二维铁电BP-Bi光电探测器的第一性原理研究

研究背景 光电能量转换是凝聚态物理学中一个至关重要的研究领域。由于电磁场中电场的交替性质,仅依赖线性效应无法在单一材料中产生直流电。为通过光激发在单一材料中诱导直流电,必须考虑非线性效应或高阶相互作用。例如,体光伏效应(PGE)是一种二阶扰动的非线性光电效应,能够在缺乏空间反演对称性的内在材料中诱导直流电流。PGE 探测器不但能够吸收能量低于半导体带隙的光子并产生远高于半导体带隙的开路电压,且光电流探测器不需要构建异质结,减少了生产成本和工艺复杂性。基于PGE制成的光电探测器被认为是下一代纳米光电设备的有前途的候选者。 铁电材料因其缺乏空间反演对称性和铁电可调性而成为先进光电流探测器的理想候选者。最近在二维范德瓦尔斯铁电类黑磷铋(BP-Bi)中实验性观察到了单元素铁电态,其铁电性的起源是由于 Bi 原子的非对称构型,这种构型是由晶格固有的非对称折叠引起的。与大多数具有大带隙的内在铁电材料相比,显示出其独特的性质。这些新颖和独特的特性使得BP-Bi成为极具研究价值的铁电材料。 研究内容 近日,湖北民族大学李强副教授、北京大学吕劲教授及方世博博士等,基于单元素二维铁电材料 BP-Bi 设计了一种光电探测器,利用 QuantumATK 进行了第一性原理计算。该材料的光电探测的光电流具有明显的各向异性(Armchair 方向的最大光电流能达 133 mA/W,而 Zigzag 方向的最大光电流仅为 4.7 mA/W)。 图1 (a)单层 BP-Bi 沿 armchair 方向的原子结构 (b)单层 BP-Bi 光电探测器沿 armchair 和 zigzag 方向光电响应随能量变化曲线 (c)单层 BP-Bi 光电探测器与其他单层材料的 p-n 结的最大光电响应对比图 结论 本研究展示了基于单元素二维铁电材料 BP-Bi 的光电探测器的设计与性能评估,强调了其在光电能量转换领域的重要性。通过第一性原理计算,我们发现 BP-Bi 的光电流效应具有显著的各向异性,尤其在Armchair 方向展现出高达 133 mA/W 的光电流,这表明其在光电探测应用中的巨大潜力。这一成果不仅为光电流探测器的开发提供了新思路,也为铁电材料在纳米光电设备中的应用奠定了基础。BP-Bi 的低带隙特性和优异的光电性能,使其成为未来光电探测器研究的有前景材料,预示着在光电能量转换领域可能的技术突破与应用前景。 参考文献 Photodetector Based on Elemental Ferroelectric Black Phosphorus-like […]

低维半导体材料与电子器件摘要合集(二)

第一性原理量子输运模拟亚5nm单层锗烷晶体管的性能限制 二维锗由于其较低的有效质量和较大的电子—空穴迁移率,被认为是一种有前途的取代硅的新型沟道材料。本文研究了栅极长度(Lg)小于5 nm的单层锗烯晶体管的输运特性。结果发现,Lg为3 nm和5 nm的n型锗烯晶体管符合国际半导体技术路线图(ITRS)对高性能(HP)器件的开态电流(Ion)、有效延迟时间和功率时延迟乘积的要求。值得注意的是,通过引入负电容(NC)介电层,Lg为5 nm的p型锗烯晶体管几乎能够满足HP器件的ITRS要求。尽管通过加入NC介电层将栅极长度减小到2nm,但n型和p型的开态电流仍然满足大约80%的ITRS标准。因此,单层锗烯作为沟道材料在亚5nm尺度下的HP应用具有很大的潜力。(Journal of Applied Physics, 2024, 135(13). DOI:10.1063/5.0192389) 第一性原理研究应变调节MS2/硼烯和MSeS/硼烯(M = Cr, Mo, W)异质结构的电子性质、界面接触和输运性质 控制界面接触性能以形成低阻欧姆接触对设计低功耗二维器件具有重要意义。本文利用密度泛函理论(DFT)结合非平衡格林函数(NEGF)方法,研究了具有狄拉克锥的二维半金属硼烯与MS2、MSeS/硼烯(M = Cr, Mo, W)的不同接触类型。结果表明,在无应变的情况下,不同的范德华异质结(vdWHs)表现为n型(p型)Schottky接触类型,其中CrS2/硼烯vdWHs具有较低的势垒高度(Φn = 0.08 eV)。其次,我们发现面内应变比垂直应变更有效。在面内应变调制下,随着拉伸应变的增大,接触类型由肖特基接触转变为欧姆接触。同样,随着压缩应变的增加,接触类型也会从肖特基型转变为半导体型。在垂直应变的影响下,只有当层间距增加到0.4Å以上时,CrS2/硼烯vdWHs才转变为欧姆接触。最后,还研究了基于器件角度的欧姆接触形成和输运特性。这些发现表明,界面接触类型可以通过应变有效地调节,这对于设计和制造由硼烯基vdWHs组成的新型纳米电子器件至关重要。(Applied Surface Science, 2024, 652: 159363. DOI:10.1016/j.apsusc.2024.159363) 第一性原理研究biphenylene, net-graphene, graphene+, and T-graphene的电子性质 自石墨烯分离成功以来,碳材料以其优异的物理化学性能吸引了大量研究者的兴趣。本文将密度泛函理论与非平衡格林函数相结合,系统地研究了biphenylene、net-graphene、 graphene+和T-graphene的电子结构。结果表明,四者均表现出金属性质,其中biphenylene和net-graphene表现出各向异性,而graphene+和T-graphene表现出各向同性。此外,还系统地研究了基于net-graphene纳米带的纳米器件在扶手椅形和锯齿形方向上的电子输运特性,发现在扶手椅形和锯齿形方向上存在显著的负微分电阻特性,表明net-graphene纳米器件在未来的电子纳米器件中具有良好的实际应用前景。(RSC advances, 2024, 14(12): 8067-8074. DOI: 10.1039/D4RA00806E) DFT研究单层Si9C15的纳米电子学和光催化应用以改善其电子输运和光学性质 二维碳化硅材料因其与当前硅基技术的兼容性而脱颖而出,在纳米电子学和光催化方面具有独特的优势。在本研究中,我们采用密度泛函理论和非平衡格林函数方法研究了实验合成的单层Si9C15的电子性质、输运特性和光电性质。发现Si9C15在a方向上的电子迁移率(706.42 cm2V -1s -1)与空穴(432.84cm2V -1s -1)相比具有显著的方向各向异性。电输运计算表明,具有3nm沟道长度的构型在偏压下显示开态,峰值电流达到150 nA。此外,该最大电流值在拉伸应变下升级到200 nA,与5nm通道相比增加了约100倍,5nm通道仍处于关闭状态。Si9C15具有较高的光吸收系数(~105cm-1)且满足pH 0-7下水分裂的能带边缘位置。施加1 ~ […]

BiN单层在光催化和压电催化双重效应下分解水

背景简介 随着全球对可持续能源的需求日益增加,开发高效的氢气生产技术显得尤为重要。水分解作为一种清洁氢气的来源,近年来受到广泛关注。光催化和压电催化是两种具有潜力的水分解技术,分别利用光能和机械能进行反应。光催化依赖于半导体材料在光照下激发电子,而压电催化则利用材料的压电效应在机械应力下产生电荷,从而促进反应。 BiN单层材料因其独特的电子结构和良好的光学特性,成为研究的焦点。前期研究表明,BiN单层在光催化方面表现出色,但其在压电催化中的潜力尚未被充分探索。因此,本研究旨在深入分析BiN单层在光催化和压电催化水分解中的双重功能,揭示其工作机制。 通过系统的理论和实验研究,本文将探讨BiN单层在不同催化条件下的性能表现,力求为新型催化剂的开发提供重要依据。这不仅有助于推动水分解技术的发展,也为氢能的可持续利用开辟了新的思路。最终,研究成果可能为解决当前能源危机和环境问题提供有效的技术路径。 研究内容 首先,通过理论计算和实验方法,研究团队分析了BiN单层的晶体结构、电子特性和光学性质,确认其具有优良的电子结构和较高的光吸收能力,这为其光催化活性奠定了基础。在光催化方面,研究通过一系列水分解实验验证了BiN单层在紫外光和可见光条件下的催化效率。结果显示,该材料在光照下能够有效产生氢气,证明了其作为光催化剂的潜力。通过光谱分析,研究还揭示了光生载流子的生成与转移过程,深入理解了其催化机理。此外,文献进一步探讨了BiN单层的压电催化特性。研究表明,当BiN单层受到机械应力时,能够产生电荷并有效促进水分解反应,显示出其在压电催化方面的应用潜力。最后,研究总结了BiN单层材料在光催化和压电催化水分解中的双重功能,强调了其在清洁氢气生产中的应用前景。这一研究不仅为催化剂的开发提供了新的方向,也为实现可持续能源转型提供了重要的科学基础。 该工作以“Dual functionality of the BiN monolayer: unraveling its photocatalytic and piezocatalytic water splitting properties” 发表在Physical Chemistry Chemical Physics。 图1。BiN的(a)杨氏模量(Y (θ))、(b)泊松比(v (θ))和(c)剪切模量(G (θ))的角依赖性。 图2。双轴应变下BiN(a)应变能,(b)带隙,(c)CBM和VBM相对于水的还原势(实线)和氧化势(虚线)的变化(黑色表示pH = 0,红色表示pH = 7,蓝色表示pH = 14)。 图3。(a)原始BiN单层沿xx、yy和zz方向的光吸收谱,(b)为+5%(蓝线)和-5%(红线)应变下沿xx方向的光吸收谱。 图4。(a)-(c)分别为-5%应变、原始和+5%应变HER过程的吉布斯自由能,(d)和(e)为原始和+5%应变OER过程的吉布斯自由能。 图5。光催化、压电催化和压电光催化机理示意图。 总结 本文研究了BiN单层材料在光催化和压电催化水分解中的双重功能。研究表明,BiN单层具有优异的光学特性和电子结构,使其在紫外光和可见光条件下都能有效催化水分解反应,产生氢气。此外,当BiN单层受到机械应力时,能够利用压电效应生成电荷,进一步增强催化活性。研究通过实验和理论分析揭示了光催化和压电催化的工作机制,为BiN单层在清洁氢气生产中的应用提供了新的视角。这一发现不仅拓展了BiN材料的应用潜力,也为发展高效的可再生能源技术提供了重要的科学基础。 参考 Dual functionality of the BiN monolayer: unraveling its photocatalytic and piezocatalytic water splitting properties. […]