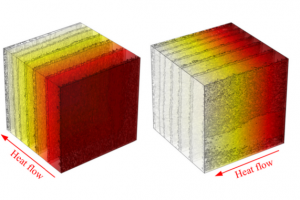

概述 木材是一种来自树木或木质植物的天然物质,在建筑、燃料、器皿、乐器和其他复合材料行业都有广泛应用。在燃料领域,木材也成为探索新型电极材料的关注点。木质纤维素和多通道微观结构有助于钒液流电池充电中离子导电型电解质的传质。无论是实验还是设计工作,研究控制介质传递热量内在能力的导热系数都具有非常重要的实际意义。 本项目提出一种结合 X 射线显微计算机断层扫描(μCT)和有限元分析(FEA)在介观尺度测试木材导热系数的方法。通过对具有两相成分(早材和晚材)的真实木材进行三维重建,研究纹理、孔隙率和水饱和度对木材导热性能的影响。 图像处理 本研究所用为松树锯材,纹理层是深/亮黄色交替的图案。纹理表示树木不同季节形成层活动下细胞纤维的取向,可分为早材和晚材。早材层源自薄壁木质细胞,呈现出明显较浅的颜色和较宽的线条图案。晚材呈现为较暗的线条图案,通常在夏季生长更密集且细胞壁含量更高。木材形成的纹理使其具有各向异性的材料特性。采用 μCT 在介观尺度获得木材试样的内部几何结构,尺寸为 15 × 15 × 20 mm。 图1:尺寸为 15 × 15 × 20 mm 的木块 考虑到计算资源和耗时,从三个不同位置裁剪 4 × 4 × 4 mm的感兴趣区域(ROI)作为模拟和分析的计算模型。对三个 ROI 的模拟结果进行平均得到具有统计代表性的均匀场,考虑到了整个木材纹理密度的异质因素。 图2:X-Y 和 X-Z 平面上木材断层扫描图像的分割 为了解尺寸对热传导模拟可靠性的影响,将 ROI 裁剪为体积从 1 mm3 到 64 mm3 的立方体模型。试样编号如 W4-T-0.8-0.6,W 表示木材;4 为模型边长 4mm;T 表示木纤维的横向(P 表示平行于木纤维);0.8 是早材孔隙率;0.6 是晚材孔隙率。 图3:不同尺寸的木材介观尺度结构(a)4 × 4 × 4 mm(b)3 × 3 × 3 mm(c)2 × 2 × 2 mm(d)1 × 1 × 1 mm 在 Simpleware […]

髋关节翻修手术中髋臼大面积缺损的统计形状建模

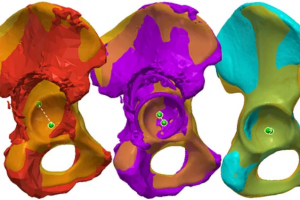

概述 统计形状模型(SSM)可以帮助获取髋臼大面积缺损患者在髋关节上常见缺失的标志,将重建骨盆与先前经历过翻修手术的患者进行比较。 本研究采用一个 38 人的 Paprosky III 型缺损患者回顾性队列和通过 Simpleware 软件处理 100 个健康骨盆创建的 SSM 进行研究。结果评估是 SSM 与患病髋关节、SSM 与术前规划及 SSM 与对侧健康髋关节的旋转中心CoR 之间的差异。从这些分析中了解中位 CoR,展现 SSM 的优势。 亮点 使用 Simpleware 软件对 50 例男性和 50 例女性的半骨盆进行图像分割,建立统计形状模型将 SSM 与患侧髋关节、手术规划、健康对侧髋关节比较,评估 CoR 的差异。SSM 工作流程为复杂髋关节重建手术规划和个性化假体设计提供一种有价值的工具。 介绍 全髋关节置换术(THA)是髋臼存在严重缺损时恢复髋关节功能的常见骨科手术。然而在使用传统方法进行 THA 翻修时,处理严重的髋臼骨缺损非常具有挑战性,通常会导致因植入失败造成较高的翻修率。 定制的髋臼植入物与残留宿主骨的匹配有助于克服这些障碍,能够更准确地定位髋臼组件,从而提高植入物性能和降低翻修手术风险。这些手术规划方法包括通过镜像健侧半骨盆测量可接受的髋关节 CoR,但受到人体解剖结构不对称、病理或金属加工的限制。 虽然骨盆统计形状模型为重建骨盆骨缺损提供了解决方案,但这些模型主要局限于与患者数据无关的计算模型或基于非常小的患者队列。在本案例中,研究人员进一步使用 SSM 测试其在重建大面积髋臼缺损患者髋关节中缺失的重要骨骼标志中的价值。这种方法可以将 SSM 的 CoR 与之前未使用 SSM 技术手术规划进行因大面积髋臼缺损接受髋关节翻修手术的患者进行比较。 研究设计与结果评估 本研究使用的数据集是一项回顾性队列研究,共纳入了 38 例 Paprosky Ⅲb 型缺损患者,包括髋臼边缘和泪滴严重破坏。采用健康骨盆对 SSM 进行训练,然后用 SSM 对所有 38 例患者的原始骨盆形态进行虚拟重建,其中 […]

利用分子动力学模拟研究微波辐射对焦炭气化机理的非热效应(Renewable Energy,2023)

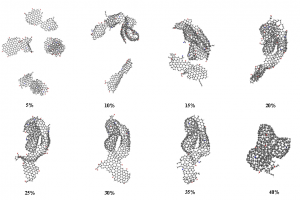

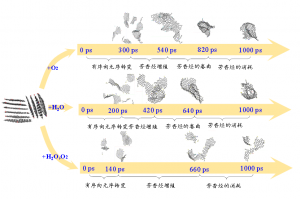

简介 含碳固体燃料(煤炭,生物质,石油焦,含碳废物)的精细化利用是未来能源发展趋势。水蒸气气化技术可以将固体燃料转化为更加清洁的气体燃料(CO,H2)。近年来,微波加热技术由于其高效和易控制特性而被引入气化技术中。除了微波热效应外,有学者发现微波对气化反应具有显著的非热效应。而交变电场对焦炭气化反应的化学层面的作用是微波非热效应机理的关键。燕山大学赵登课题组通过分子动力学模拟和量子化学计算探究了焦炭在电场作用下的气化机理。研究发现:电场的存在可以显著促进焦炭气化反应,电场的促进效果随电场强度的增大成指数增大。有意思的是,交变电场对气化的影响不仅仅来源于电场本身,电场的方向和强度变化会显著促进反应过程。同时对于气化的副反应,电场对水煤气反应和水解反应都有着明显的促进效果。 研究内容 本研究中所有的分子动力学模拟均使用AMS软件的ReaxFF模块,在C/H/O/N力场下进行模拟。从伊利诺伊州6号煤焦芳香烃片层模型中选取了的10个芳烃片层,建立初始的焦炭模型C1037H241N10O26,添加2800个H2O分子。为了将电场场强变化和方向变化分离开,设置了正弦、方波与恒强三种波形以及不加电场的空白对照组;同时设置了不同的电场强度,以研究场强大小对气化过程的影响。为了尽可能地将非热效应与热效应隔离开来,使用Berendsen控温器进行加电场的NVT系综的恒温分子动力学模拟。 图1 波形示意图(a)恒强(b)方波(c)正弦 图2 焦炭模型和水分子模型结构(C:灰色;H:白色;O:红色) 图3 不同场强作用下的气化反应过程的碳转化率变化 图3表示了3000K下不同波形体系在1ns内的碳转化率,图中可以直观的看到三种电场对气化的影响存在着差异,这体现出了微波自身的不同属性(场强大小变化,方向变化)对气化反应的影响不同。综合来看,在相同的温度下,电场的引入可以显著促进气化反应,这体现出了微波对于焦炭气化反应的非热效应,正弦电场对焦炭气化反应的促进作用是三种波形电场中最显著的。除了电场本身对气化有影响,电场的场强变化及方向变化都会对气化过程有促进作用。 图4 3000K下不同场强对气化反应过程的碳转化率的影响(a)正弦电场系统中碳转化率与电场强度的关系(b)方波电场体系(c)恒强电场体系(d)500ps下的碳转化率与电场场强的关系图 从图4(a)~(c)可以看出随着场强的增大,电场对气化反应过程的促进越明显。但是可以看出在0.01场强之前电场对气化反应过程促进作用较弱,超过0.15之后,电场的促进作用显著增大,这表明场强对气化的作用可能存在一个阈值。图4(d)显示,对于所有三种场类型(正弦波、方波和恒强电场),随着电场强度的增加碳转化率成指数增长。焦炭的微波气化过程中在电场强度达到一定程度之后,焦炭所受到的电场的影响程度会急剧升高,这可能是因为,焦炭碳边缘的碳氧复合物结构受场强的影响很大,随着场强变化芳香性破坏。 图5 反应过程中正弦电场体系与无电场体系中碳环数量的变化 对反应过程中的碳环数量进行了统计,如图5,可以看出:正弦电场体系中6元环的消耗要快于无电场体系,这证明电场的引入促使6元环破坏,形成不稳定的5元环与7元环,从而促进了气化过程。因此电场可以通过影响焦炭边缘的稳定性促进气化。环结构的稳定性与芳香性是相关联的。 图6 3000k下焦炭在不同电场作用下的水蒸气气化产物随时间变化分布图 在焦炭水蒸气气化过程中,气化剂产生的含氧自由基为O自由基与OH自由基,这两种自由基作为活性物质将O携带吸附到Char边缘。从图6中可以看出波形对于O自由基和OH自由基的生成影响不大。但加电场后对于OH自由基和O自由基的生成都有很明显的促进作用,无电场体系中没有搜索到O的生成,加电场后OH自由基的含量分别约为无电场体系4-5倍。 图7 无电场作用下的气化反应路径 图8 正弦电场作用下的气化反应路径 对无电场体系与正弦电场体系气化路径进行了分析。无电场体系与正弦电场体系对比,无电场体系中,CO的生成过程如图7,其大致为羟基吸附到活性位点然后析出CO,正弦电场体系中有较多O自由基直接吸附到C原子上并破坏碳环的现象,如图8中的A和C路径,因此O自由基的活动可能是正弦电场促进气化反应速率的一个因素。相同反应路径下,正弦电场的体系气化反应的脱附过程要比无电场的体系快10倍左右,例如图7中的B路径与图8中的B路径。 (a) (b)图9 3500K(a)无电场体系与(b)正弦电场体系中焦炭形态随碳转化率的演变图 图9(a)为无电场体系中焦炭形态随碳转化率的演变图,可以看到随着反应的进行焦炭的形态由松散逐渐变得紧凑,多数片层相连形成大的片层,其中存在片层堆叠的情况,当碳转化率到15%时出现了卷曲结构,在碳转化率为20%-40%期间这个卷曲结构进一步卷曲堆叠使结构越发紧凑,使裸露的边缘活性位碳位点减少,碳转化率到达到40%时形成球状结构,边缘碳活性位点进一步减少,气化反应是从焦炭边缘开始进行,而卷曲与堆叠行为在边缘位置减少的前提下,更多碳被包裹很难接触到外界水蒸气,反应会进一步变慢。图9(b)展示了正弦电场体系中焦炭形态随碳转化率的演变情况,在相同转化率下,焦炭结构在正弦电场体系中比无电场体系更松散,碳转化率由5%到35%并没有出现堆叠与卷曲现象,其主要的变化为片层相连形成二聚体或三聚体。因此电场引入通过对片层间的卷曲与堆叠行为的削弱影响气化反速率。 图10 Char模型范德华表面静电势分布(a)未施加电场(b)平行于Char平面强度为250 a.u.的电场(c~f)垂直于Char平面,电场强度依次为150,250,350,450 a.u.(1 a.u.≈ 51.423 V/ Å) 为了探究吸附过程中电场对于焦炭边缘电荷分布的影响,利用简化的焦炭模型的DFT计算获得的电子波函数,对波函数进行图形化处理得到焦炭边缘范德华表面的静电势分布如图10所示。无外加电场下,在氧原子处形成负电势,其余碳边缘上形成正电势。在垂直于Char平面方向施加电场后(图c),碳边缘正电势极值较无电场时由22.39kcal/mol增大至26.65kcal/mol,并且随着电场强度增大,逐步增加至66.61kcal/mol。边缘静电势的增大加强了对含氧自由基的吸附。在平行于Char方向施加电场使得焦炭平面两侧电子逆电场方向发生转移,产生静电势极化现象,在两侧形成较大的正/负静电势(-60.39kcal/mol,89.61kcal/mol),这远大于同场强下垂直方向电场的碳边缘静电势,这表明了沿焦炭平面方向的电场是促进气化吸附过程的主导因素。 图11 垂直于Char平面的不同电场下Char模型的定域化共轭π电子轨道等值面图(lol-π=0.3)(a)无电场(b)平行于Char平面强度为250 a.u.的电场(c~f)分别为垂直于Char平面强度依次为150,250,350,450a.u.的电场 图12 成环原子(C3,C4,C7,C8,C9,C10)的多中心键级及Char形态变化 简化模型焦炭分子平面具有共轭π电子轨道,通过分析共轭π电子轨道,可以直观显示焦炭芳香性的变化,芳香性决定了分子的稳定程度。图12可以看出,随着场强增大,多中心键级在150-250 a.u.电场场强下变化较小,达到350 a.u.场强之后开始减小,450 a.u.场强下大幅减小为负值,从图11(f)来看,450 a.u.场强下碳环上的π键完全破坏,导致了多中心键级的剧变。所以电场能够通过破坏焦炭边缘的芳香性来促进气化的脱附过程。另外,焦炭平面和碳氧复合物扭曲方向与电场方向相关,在正弦电场或方波电场中电场方向在不断改变,这造成焦炭分子会在不同方向上发生扭曲震动,焦炭边缘碳氧复合物会在这样的震动下不断被拉扯,从而更容易脱离焦炭边缘。 总结 本文通过AMS软件的ReaxFF模块对焦炭微波气化总体过程进行了等温模拟研究,并对气化过程进行分解,分别对吸附过程,脱附过程和水煤气反应进行了单独模拟研究来分析微波在各个反应中的作用。通过DFT的方法研究了电场对焦炭分子的影响。研究发现: 焦炭的微波气化过程要比非微波气化过程快8~10倍,电场的场强大小变化和方向变化对气化过程有明显的促进作用,且两者的作用可以叠加,相同场强下正弦电场对气化过程的促进效果最佳;电场强度对微波气化过程的影响成指数变化。电场主要通过两方面促进气化吸附过程,一方面促进O自由基和OH自由基的生成,进而促进了气化过程的吸附过程,另一方面电场使Char发生极化进一步促进吸附过程;电场可以显著加速脱附过程的进行,电场的方向变化对脱附过程也有可观的促进作用,电场的引入会使焦炭边缘的芳香性与多中心键级发生变化,达到一定的场强后芳香性被破坏,多中线键级突变,这解释了气化反应速率与场强的指数关系,此外电场对碳氧复合物有一个动力学的拉扯作用,这进一步促进了脱附过程的进行。电场的引入对于水煤气反应具有明显促进作用,且电场场强变化与场强大小变化都有明显作用,并且发现恒强电场对水的解离过程促进效果更佳。 参考文献 Jian S ,Deng Z ,Haoyuan F […]

利用反应力场模拟和同位素示踪法探究焦炭在混合气氛气化中H2O-Char与O2-Char的相互作用(Fuel 2023)

相关背景 气化是一种在高温下生产合成气的含碳固体燃料热化学转化技术,且污染物排放量非常低,这种技术已经被广泛应用在发电领域。理想单一气氛气化在实际工业中应用很少,大部分是混合气氛气化,在混合气化过程中多种气氛反应之间的相互作用机理尚不明确。燕山大学赵登课题组采取实验和模拟相结合的方式来探究H2O-Char与O2-Char协同作用机理。研究得出在混合气氛下,水蒸气的存在抑制了O2-Char气化,而氧气对H2O-Char气化起到明显的促进作用。在H2O/O2气氛中,混合气氛整体气化反应性是由O2对H2O-Char的作用与H2O对O2-Char的作用叠加共同决定的。 实验研究 本研究首先利用微型流化床和在线质谱仪开展气化实验,研究了单水、单氧和混合气氛下焦炭气化速率,为了剥离Char-H2O气化与Char-O2气化的相互影响,更好地观测到O2和H2O分别对于Char-H2O气化和Char-O2气化的影响,采用氧同位素示踪技术,将混合气氛O2/H2O单独标记,研究Char-H2O气化与Char-O2相互之间的单一影响。利用原位漫反射傅立叶变换红外光谱(DRIFTS)实验,检测混合气氛下Char-H2O/Char-O2反应路径之间的相互影响。 AMS模拟 利用AMS软件ReaxFF模块进行分子动力学模拟进行实验结果验证。首先,从Fidel Castro-Marcano等人通过透射电镜建立的煤焦模型中选取7种多芳烃层(C127H25O2、C115H25NO3、C111H25N2O2、C107H25NO2、C99H24NO3、C94H23NO3、C84H22NO3)。然后将其堆叠在一起,形成初始的焦炭模型C1037H241N10O26。模拟使用的是NVT系综。将焦炭模型定位在周期性盒子中,随机添加小分子,建立3种不同气氛比例的反应系统。为了在所有反应系统中维持相似的压力,系统密度均设定为 0.15 g/cm3。图1是4%O2/20% H2O体系、4%N2/20% H2O体系和4%O2/20% N2体系的模型图。每个反应系统首先在300 K下进行20 ps的弛豫,然后在3500 K下进行1000 ps的ReaxFF MD模拟。采用CHON-2019力场用于描述 Char/O2/H2O 反应体系。 图1 (a) 4%O2/20% H2O体系,(b) 4%N2/20% H2O体系,(c) 4%O2/20% N2体系(焦炭模型中,C:灰色,H:白色,O:红色,N: 蓝色;H2O:以黄色标记整个分子;O2:以青色标记整个分子) 图2表示的是不同气氛下C的转化率和转化速率随时间的变化。在不同气氛下C的转化率可以用公式(1)来描述。由图2可知,在反应初期,混合气氛下C的转化速率大致相当,随着反应的进行,不同混合气氛下C的转化速率开始发生变化。混合气氛(20%H2O + 4%O2)>混合 气氛(20%H2O + 2%O2),说明氧气的加入对于整体的气化性是促进作用。这与前文的气化性试验的规律一致。 其中,X表示C转化率,YCO、YCO2、YC1-4和YZ分别表示CO的数量,CO2的数量,C1-4的数量,总的C原子数。 图2 不同气氛下碳的转化率 在AMS软件输出的数据表格中,对CO和CO2中氧的来源进行标记追踪,通过比较不同来源的产气可以获得Char-H2O与Char-O2反应之间的相互作用。CO中O的来源只有三种,分别来源于Char、H2O、O2。与CO相比,CO2中O的来源较为复杂,分别有H2O+O2、H2O+Char、O2+Char、H2O、O2、Char六种。对比O来源不同的CO与CO2的数量,分析O2-Char和H2O-Char之间的影响。 图3表示的是焦炭在混合气氛下CO与CO2生成曲线。在混合气氛下气化, CO和CO2中的氧产生主要是来源于H2O气化和O2气化。产气CO和CO2只有小部分(<20)来源于焦炭自身。 图3 焦炭在混合气氛下CO与CO2生成(COO2代表氧来源于O2的CO) 由图4a可知,在不同气氛下COO2+COO22的产量整体上是增长的趋势,但是产量差异较大。相比于单氧气氛,水蒸气的加入使得COO2与COO22的产量明显减少。这表明在混合气氛下,水蒸气的存在明显抑制了氧气的气化。与同位素实验所得“水蒸气的存在抑制了氧气的气化”结论相吻合。 图4 不同气氛下COO2+COO22和COH2O+COH2O2的产量随时间的变化 由图4b可知,在不同气氛下COH2O+COH2O2的产量整体上是增长的趋势,产量略有差异。相比于单水蒸气气氛,氧气的加入使得COH2O与COH2O2生成速率更快,产量更高。这表明在混合气氛下,氧气对焦炭-水蒸气气化起到一定的促进作用。 图5 不同气氛下焦炭结构的变化 图5表示的是单氧(20%N2+4%O2)、单水(20%H2O+4%N2)和混合(20%H2O+4%O2)气氛下,焦炭结构的变化情况。 在单氧与单水气氛中焦炭结构均呈现为多个芳香烃片与片之间的连结形成更大的芳香烃结构;而在混合气氛中焦炭结构则表现为芳香烃片未连结、独立存在的结构。说明在混合气氛下,芳香烃片与片之间更难连结形成更大的芳香烃。在混合气氛气化过程中氧气可以抑制由水造成焦炭结构的卷曲,降低焦炭的芳香度,使得焦炭结构呈平面网格结构,增加了焦炭边缘活性位点的数量,从而增强气化反应性。这也与原位实验所得“氧气会破坏芳香环的共轭结构,降低焦炭的芳香度”结论相对应。 通过分子动力学模拟得到焦炭气化反应路径,例如图6表示的是混合气氛气化过程中焦炭边缘气化反应的某一路径。初始反应涉及来源于氧的O与多环芳烃片上的C相连形成六元环(图6a),然后C-O键的断裂形成了C-C=O的支链(图6b),最后来源于水的OH与支链上的C结合,脱离出CO。而该现象在这两种气体反应路径中普遍存在,因此,可以认为在混合气氛中普遍存在同一反应区域的相互作用,氧气易于开环,水再与支链反应。 图6 混合气氛气化过程中焦炭边缘反应路径-1(260 ps ~280ps)(H2O:整个分子用黄色表达,黄色原子都来源与水分子;O2:整个分子用青色表达,青色的原子都来源于氧分子) 在焦炭-H2O/O2混合气氛气化中,O2促进焦炭中的芳香环的裂解,形成了更多的脂肪链状碳,降低焦炭的芳香度,使得由O2形成的O基团和煤焦形成更多的碳氧复合物C(O),从而形成了更多的活性位点,即增加了煤焦表面活性位点的数量,促进了煤焦-H2O的气化反应性。这也与原位实验所得“氧气会破坏芳香环的共轭结构,形成脂肪链状碳”这一结论相对应。 总结 […]

通过基于 Micro-CT 重建的孔隙尺度模型和数值模拟研究泡沫混凝土的渗透特性

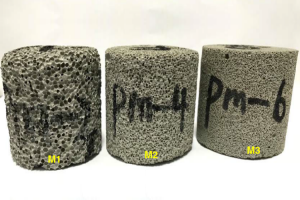

概述 泡沫混凝土主要由水泥浆和使用配制泡沫或专业化学发泡剂产生的较大体积气孔组成,较高的流动性、隔热性、能量吸收以及承受大变形的能力使其在土木工程中越来越受到关注。在大多数的应用中,泡沫混凝土的耐久性是一个不可避免的问题,而渗透性是决定长期耐用性的重要材料特性之一。 本项目提出了一种结合基于 X 射线显微计算机断层扫描(Micro-CT)图像重建技术和 Simpleware 软件研究泡沫混凝土渗透特性的方法。通过 3D 孔隙尺度结构模型讨论影响泡沫混凝土渗透性的主要因素,进一步分析边界条件对渗透率计算结果的影响。 试样制备 泡沫混凝土由 #42.5 普通硅酸盐水泥(OPC)、商业复合发泡剂和自来水组成。设计不同的目标湿密度,水/水泥(w/c)比率恒定为 0.45。圆柱体试样高 70mm,直径为 50mm。 表1:制备试样的特性 图1:不同密度的泡沫混凝土 采用高性能 Micro-CT 扫描设备(Zeiss Xradia 410Versa, Pleasanton, California)对所有试样进行扫描,然后将图像数据导入 Simpleware ScanIP 进行图像处理。 图2:不同密度泡沫混凝土的 2D 切片视图和 3D 重建模型(a)M1(b)M2(c)M3 计算模拟 一般情况下,当模型尺寸比孔隙大 10 倍时,可以忽略尺寸的影响。泡沫混凝土中大部分孔隙的直径小于 1.5 mm。因此,为节省计算时间和资源,裁剪 15×15×15 mm 的立方体模型进行研究。同时考虑到模拟结果的可靠性,选取了三个不同位置的计算模型。 图3:不同密度泡沫混凝土的计算模型(a)M1(b)M2(c)M3 在 Simpleware FE 模块为计算模型生成高质量的四面体网格模型,网格粗糙度设置为 0,沿 Z 方向定义流体的入口压力 20 Pa和出口为开放边界。假设流体仅通过孔隙且不渗透水泥基体,设置侧壁为不渗透边界。在流固界面上施加无滑移条件,假设流体为水。在 Simpleware FLOW 模块进行渗透模拟,计算渗透率。 […]

激光功率对激光粉末床熔融加工 316L 不锈钢缺陷、织构和微观结构的影响

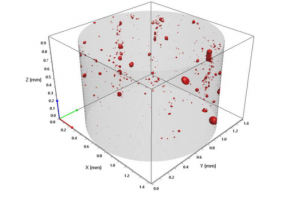

概述 增材制造(AM,也称 3D 打印)的潜在优势(如复杂几何形状的制造)吸引了汽车、航空航天、国防和医疗行业的广泛关注。激光粉末床熔融(L-PBF)是金属零件制造的技术之一,基于离散堆积的成形理念逐层熔覆沉积制备三维实体样件。L-PBF 具有柔性化程度高、加工速度快、对样品尺寸及形状无限制等特点,关键加工参数包括激光功率、扫描速度、激光束尺寸、层厚度、舱口间距和扫描策略。 L-PBF 的局部连续激光熔化过程会因高热梯度而产生热残余应力,从而导致增材制造零件的破裂、分层和变形。此外,孔隙率也是一个关键问题,特别对于需要高拉伸强度和抗疲劳性的零件。本项目研究了激光功率对激光粉末床熔融 (L-PBF) 加工的 316L 不锈钢(SS)缺陷特征、微观结构发展、组成相和晶体织构的影响。 亮点 在最佳加工制度下,激光功率降低一半时孔隙率增加约 7 倍。随着激光功率的降低,熔池形貌由扁平宽大转变为鱼鳞状。择优取向由强( 200 )织构转变为随机织构。 实验 材料和 L-PBF 处理条件 所用材料为商用气雾化 316L 不锈钢粉末,使用 L-PBF 系统(改进的 AconityLab 设备,Aconity3D)和 400 W 的 Yb 光纤激光器在氩气氛中打印圆柱形样品。在所有其他加工参数保持不变的情况下,分别使用 380 W、320 W、260 W和 200 W 的激光功率打印四个圆柱体。所有样品均采用激光扫描速度 300 mm/s、激光束直径 0.207 mm、标称粉末层厚度 0.06 mm。预估体积能量密度(VED) 为 102、86、70 和 54 J/mm3。 同步辐射X射线成像(sXCT) 在阿贡国家实验室采用高能量、高分辨率 的 sXCT 测量以亚微米分辨率表征打印圆柱体样品的宏观缺陷。原始数据以 HDF […]

真实干燥岩土计算机断层扫描的热导网络模型

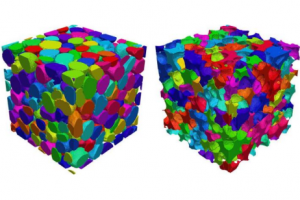

概述 热导率是核废料处理、电缆掩埋、农业和地热能等应用中的关键参数。在浅层地热能系统中,应最大限度地提高通过土壤和灌浆传递热量的速率。无论哪种方式,控制热导率的能力本质上依赖于对引起热流增加或减少的潜在现象的基本理解。对于(饱和)岩土材料,传输模式包括通过颗粒传导、颗粒间接触和间隙相,以及辐射和对流。虽然实验测量可以提供准确的热导率值,但通常无法获得有关这些传递模式的局部微观结构信息。为了解多孔颗粒材料为何表现出一定的热导性,需要获得微观尺度的结构、几何形状和连通性信息。 本研究提出了一种从真实干燥地质材料的高分辨率图像中提取热导网络模型(TCNM)的方法。为进一步证明实用性,分析了一系列具有不同颗粒形状复杂性的材料(包括玻璃珠、渥太华砂、棱角砂和片岩)对零横向应变应力的热响应。 试样 选取 5 种涵盖不同颗粒尺寸分布和颗粒形状的材料,进行显微计算机断层扫描。 表1:所用颗粒材料 玻璃珠试样包含由二氧化硅制成的近球形颗粒,渥太华砂和棱角砂主要由最常见的结晶二氧化硅组成:石英。为便于比较,对渥太华砂进行筛分,受长期侵蚀的渥太华砂比棱角砂颗粒更圆润、光滑。破碎的片岩试样具有最复杂的颗粒形状,由石英和长石矿物组成,其中至少 50% 是板状和细长形状。片岩 B 试样是一种特殊类型的变质岩,还含有云母。 图1:2D(水平)CT 切片(a)玻璃珠(b)渥太华砂(c)棱角砂(d)片岩 A(e)片岩 B 图像处理 使用网络模型表示颗粒和多孔介质的一个关键优势是能够离散地表示组成材料的孔隙、喉道、颗粒和颗粒间接触。使用 Otsu 分割方法将扫描获得的 μCT 图像数据分割为固体和空隙,然后执行分水岭算法。尽管合并了相邻的局部最小值,但在某些情况下也会错误将同一颗粒分离为两个区域。 图2:扫描获得 μCT 图像数据的分割过程(1)图像堆栈(2) 3D 重建(3)分割固体与空隙(4)运用分水岭算法将固体和空隙分别分割为单独的颗粒和孔隙(5)固体空间分水岭中的一些误差 热导网络模型 通过计算颗粒 ID、质心、体积以及与试样顶部和底部边界的相对位置对颗粒分水岭输出进行后处理。如果区域/颗粒与试样的顶部(或底部)边界相交,则该颗粒被识别为入口(或出口)颗粒(橙色点)。接触和临近接触的识别是构建热导网络模型的关键步骤,将直接影响网络架构和产生的热流。在这里,“临近接触”被定义为彼此非常接近的两个颗粒。 图3:热导网络模型(G-TCNM)通过将颗粒表示为节点和由颗粒临近或接触的边连接而构建。(1)G – TCNM的输入:重构灰度图像和两者分水岭(孔隙和颗粒)(2)分水岭图像前处理过程中计算参数和标识符的选择(3)G – TCNM 边缘加权的热导计算总结,区分了接触颗粒和临近颗粒。 标记每个颗粒与任何其他物体接壤的体素,检查邻近的 6 个体素(上、下、左、右、前、后)范围,称为边界体素。使用这种方法,1 到 2 个体素长度的(真实)颗粒间间隙可能会被错误地识别为接触,此类错误接触的热导将受到惩罚。为构建 G-TCNM 网络,每个颗粒首先要被分配一个节点。如果相应的颗粒接触或临近接触,则节点通过网络中的边(链接)连接。为计算通过所得网络的热导率,建立由 Batchelor 和 O’Brien 首创的圆形和球状颗粒组件及填料。 图4:(1)颗粒-孔隙或孔隙-颗粒的连接(橙色箭头),利用这些连接识别临近接触点(紫色虚线)(2)对于边界体素集合中的每个体素,间隙圆柱体的长度等于到另一侧边界体素的最小距离。 结果和讨论 G – TCNM与 FE 模拟和实验测量的比较 按照 […]

短/长节段脊柱后路固定的有限元分析

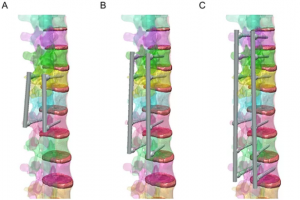

概述 近年来,随着微创手术(MIS)和医疗器械包括侵入性较小的螺钉与杆的发展,脊柱后路内固定手术治疗椎体骨折的效果有所改善。 本研究采用 Simpleware 软件基于医学图像和真实的螺钉数据中创建三维有限元脊柱模型。使用 4 种病理模型分析比较病理状态下脊柱屈伸对器械及固定长度的影响,通过比较脊柱后路融合术中的固定长度,辅助确定最佳固定长度。 亮点 利用 Simpleware 软件生成有限元模型测试不同的断裂模型由医学图像和真实的螺钉数据生成 3D 模型通过有限元分析模拟不同的模型组合旨在帮助评估脊柱后路固定的方法 介绍 使用短节段固定治疗椎体骨折有多种潜在的益处和并发症。虽然较短节段固定创伤较小,可以获得更好的结果,但长节段固定可能更有利于矫正前凸和保留节段前凸,而固定长度可能会受到后路固定后邻近节段疾病(ASD)、内固定失效(松动)和手术侵入性考虑的影响。在这种情况下,与主要由骨质疏松和基础疾病引起的骨折患者相比,年轻患者术后并发症的风险较低。 外科医生通常选择不同的固定长度和开放手术或经皮手术,评估是否需要骨移植、前路融合或使用钩和胶布。虽然 MIS 是最合适的,但还是有必要准确地可视化骨质疏松和弥漫性特发性骨质增生(DISH)的固定长度,了解不同临床问题的影响。对病理模型进行有限元(FE)分析,比较后路脊柱融合术中的固定长度有助于确定可选的固定长度。 本研究利用医学图像和真实螺钉创建三维有限元模型,对骨折模型、骨质疏松骨折模型、DISH 骨折模型和DISH -骨质疏松骨折模型进行研究,比较病理状态下脊柱屈伸活动对内固定器械和固定长度的影响。此外,这是第一项使用真实螺钉数据和较长脊柱长度来考虑病理和不同固定长度对术前规划影响的研究。 图2:(A)分割每个椎间盘(B)脊柱模型(C)从 T8 到骶骨的每个椎体、前纵韧带、椎间盘、后纵韧带和黄韧带 模型构建 获取一名 50 岁成年女性从胸椎到骨盆的脊柱 CT 图像,将数据导入 Simpleware 软件进行脊柱的图像处理,椎体分为松质和皮质,同时分割出椎间隙。由于小面关节的尺寸较小,皮质骨和松质骨的分割变得更加困难,需要基于 CT 扫描进行手动操作。 由第 8 胸椎至第 5 腰椎区域的所有椎骨和椎间盘构建 3D 脊柱模型,并为每个椎骨创建各节间可独立移动的小面关节空间。在模型中加入前纵韧带(ALL)、后纵韧带(PLL)和黄韧带。在 Simpleware FE 中生成有限元网格,包含 1,049,711 个单元和 2019,357 个节点。设定所有单元为线弹性材料,为脊柱的每个组成部分添加适当的材料属性。 图3:(A)假设骨折模型位于 T12 的中心,采用楔形模型在 T12 和 ALL 处进行切割(B)在螺钉模型中,去除螺钉头部的连接杆,将直径为 5.5mm 的杆连接到头部(C)将螺钉固定在每个椎骨中 由于胸腰椎骨折是最常见的骨折类型,因此对 […]

基于AMS软件的材料计算化学基础暨分子动力学培训(2023年成都)圆满结束

AMS (Amsterdam Modeling Suite) 是一款适合计算化学初学者、实验工作者入手的专业的材料与化学模拟平台。包含完善、全面的计算模拟方法。原子水平的模拟方法,包括密度泛函、半经验量子化学、力场,以及多种方法结合的多尺度模拟分子动力学(以及基于分子动力学的FT-IR)、多种蒙特卡洛模拟,以及微观动力学模拟力场、DFTB参数支持自主扩展与优化。友好的图形界面,完成建模、计算、作业管理、结果分析、图谱展示。支持丰富的材料体系与性质分析工具,计算分子与团簇、聚合物、低维材料、框架结构材料、块体材料、宏观流体等多种材料模型,包括电子、结构、化学反应、化学键、谱学、能带、载流子迁移、力学、热力学,以及光的吸收、转换、发射与非线性光学等方面性质。 本培训课程领域涉及:分子与团簇等非周期性体系的DFT计算,周期性体系尤其是二维(例如表面)、一维体系(如聚合物)的DFT计算,通过基于力场的分子动力学、蒙特卡洛模拟化学反应,基于DFT、DFTB、MOPAC、ReaxFF的巨正则系综蒙特卡洛模拟,基于COSMO-RS模型的流体热力学模拟。 培训场次信息: 时间:2023年10月27日(周五)~29日(周日) 09:00 – 18:00地点:四川大学望江校区讲师:AMS中国技术支持 刘俊 培训现场照片 培训活动圆满结束!

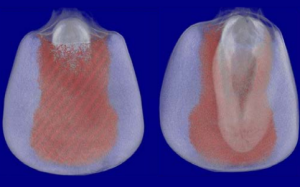

利用 Micro-CT 技术快速分析玉米籽粒的饱满度特性

概述 玉米是全球产量最高的粮食作物,是主要的粮食资源和重要的工业原料。玉米籽粒的品质反映了籽粒产量和品种适应性。玉米籽粒饱满度是衡量玉米产品产量和品质的重要表型性状。玉米籽粒饱满度的定性和定量分析是研究玉米遗传因素、生理过程和改良方法的最重要前提。 传统方法测量籽粒密度等指标耗时且困难,迫切需要简单、快速、可靠的分析方法鉴定玉米的产品品质和育种的种质资源。本研究基于 Micro-CT 技术对玉米籽粒进行三维重建,检测不同类别玉米籽粒之间的解剖差异,通过测量计算籽粒密度、空腔、孔隙度等表型特征及与种子饱满度分级的密切关系。 图像处理 从每个自交系中随机选择两组品质不同的玉米粒 X178 和 W99。随机选择籽粒,然后分别使用 X 射线 Micro-CT 系统(SkyScan 1172,Bruker Corporation)对整个籽粒进行扫描。将图像数据导入 Simpleware 软件进行处理,基于不同部位的灰度值利用阈值、洪水填充和区域生长等工具分割。 胚胎和玻璃体胚乳的灰度值非常接近,在全局 3D 图像上通过“区域生长”分割这两个部分会很困难。因此,打开“区域生长”工具,设置 Number of iteration = 1,Multiplier = 2,Initial neighborhood radius = 1。依次分别应用在合适的 2D 切片上,使用形态学操作 Close 获得胚胎结构,然后通过布尔运算得到胚乳,利用侵蚀工具获得果皮。 图1:在 Simpleware 软件中基于 Micro-CT 3D 图像分割玉米籽粒胚、胚乳和空腔的流程 结果与讨论 玉米粒的 2D 和 3D 图像 在二维切片图像中可观察到,玉米粒由果皮、胚、胚乳和空腔组成,通过 X 射线吸收值的不同可以区分。籽粒中的胚乳有玻璃质和粉质两种类型。与粉质胚乳(较暗)相比,玻璃质胚乳(较亮)更硬,籽粒外部密度更高。由于粉质胚乳中淀粉的压实度较低,存在许多气孔。从明暗对比来看,周围的空气和内部空隙都是黑色,胚胎是明亮的。在所有重复测试中,两组种子的粉质胚乳中均观察到较大的空腔,且在自交系 X178 的种子中更为突出。比较两种玉米种子的 CT 图像,饱满度差异明显。 […]