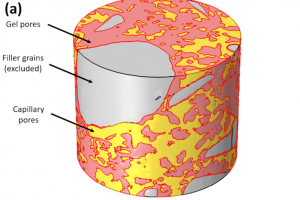

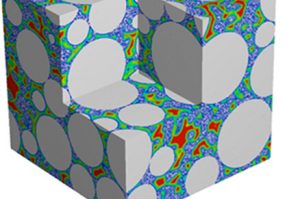

概述 混凝土结构中钢筋的腐蚀是一个全球性问题。为评估钢筋混凝土中钢筋的退化,需要精确描述混凝土基体中的电流、电势及各种物质的浓度分布。尽管混凝土基体是一种具有复杂微观结构的非均质多孔材料,但以往的研究常将质量传输视为在均质材料中处理,通过其他因素(孔隙率、紧缩性、迂曲度)修正整体传输系数,从而得到所谓的有效系数(如扩散系数)。 本研究提出一种新方法,通过高分辨率 X 射线计算机断层扫描(XCT)获取混凝土的真实三维微观结构,经过处理后生成用于有限元计算的网格模型,最终与多物质传输体系及电势方程耦合求解。该方法能够更真实地描述混凝土和钢筋表面的离子运动与反应,进而更精准地评估导致钢筋质量损失及其位置的阳极和阴极电流。 试样制备与表征 由重量比为 3:1:0.5的砂、水泥、水制备 100 mm、150 mm 的立方体和 40 × 40 × 160 mm 的柱体砂浆试样。对硬化 2 天、28 天、90 天的试样进行强度测试,对水中养护 28 天、90 天的试样进行吸水性测试,采用压汞法测量孔隙率。针对水灰比为 0.5 的试样,采用 30.3% 作为凝胶孔隙率的设定值。 表:测量所得砂浆特性 图像处理 使用 Nano-XCT 技术对砂浆试样进行扫描,将图像数据裁剪为直径 46.8 μm、高 39 μm 的圆柱体,导入 Simpleware 软件中进行处理。基于灰度阈值将结构分割为四个相:含凝胶孔的水泥、毛细孔、浅色颗粒、深色颗粒。在 Simpleware FE 模块,采用 +FE Free 算法为分割模型创建用于模拟的 2D 和 3D 网格。生成包含 2221768 个四面体单元 3D 网格的设置参数:目标最小长度 1.4 μm,目标最大误差 0.23 […]

用于 Dirac-源场效应晶体管的横向 graphene/MoS2 异质结

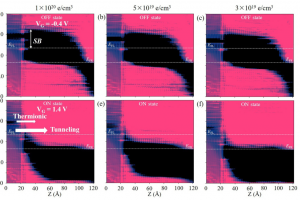

研究背景 随着传统硅基场效应晶体管(FET)器件尺寸不断缩小,器件功耗和亚阈值摆幅(Subthreshold Swing, SS)问题愈发突出,传统 MOSFET 已难以满足低功耗、高性能逻辑电路的需求。为突破硅基器件的物理极限,新型二维材料及其异质结构被广泛研究,尤其是石墨烯和过渡金属二硫化物(TMDs)等材料。石墨烯因其高载流子迁移率和零带隙的特性,可用作 Dirac 源极实现高效率载流子注入,而 MoS2 等半导体二维材料具有可调节的带隙和优异的开关性能,将其与石墨烯横向连接形成异质结,可同时兼具高开态电流与低亚阈值摆幅的优势。近年来,Dirac 源-FET(DSFET)作为新型低功耗器件方案受到了广泛关注,但器件性能受限于源极掺杂浓度、能带匹配以及界面载流子传输效率等因素,如何通过优化异质结构设计实现陡坡开关、低功耗高性能仍是亟需解决的关键问题。本研究通过构建横向石墨烯/MoS2 异质结构,系统分析源极掺杂对器件亚阈值特性和开态电流的影响,为二维材料 FET 的设计提供了理论指导。 研究内容 基于第一性原理计算和量子输运模拟,我们系统地研究了基于横向 graphene/MoS2 异质结构的 Dirac-源场效应晶体管(DSFET)的输运特性。首先,由于石墨烯源的掺杂浓度会显著影响界面的能带对齐,从而影响 DSFET 的性能。因此,考虑六种不同的石墨烯源掺杂浓度并计算电流-电压输运特性曲线。 图1.(a)graphene/MoS2 横向异质结构 DSFET 的原理图(b)不同掺杂浓度下 graphene/MoS2 横向异质结构 DSFET 的电流-电压特性 我们发现过低的掺杂浓度会减少开态下从石墨烯源极注入的载流子浓度,不利于开态电流。因此,石墨烯源极的适度掺杂浓度对于石墨烯/二硫化钼界面的理想能带排列至关重要,这有利于实现高开态电流和陡峭的 SS 值。 图2. 不同源掺杂浓度下 graphene/MoS2 异质结构 DSFET 的态密度 为更好地理解不同源极掺杂浓度下亚阈值摆幅(SS)值的差异,在图 3 中展示了石墨烯源极的态密度(DOS)、源极载流子浓度分布以及 MoS2 沟道在亚阈值区域的态密度。亚阈值摆幅值变化最陡峭的亚阈值区域对应于栅极电压从 0 到 0.2 V 的范围(从关态到开态)。在源极载流子浓度高达 1×10²⁰e/cm³ 时,石墨烯源极的狄拉克点远高于器件的费米能级。 图3. 石墨烯源的 DOS(左)、源极载流子浓度分布(中)和 MoS2 沟道的 DOS(右)在不同掺杂浓度下 graphene/MoS2 异质结构 DSFET 的亚阈值区 一方面,由于界面态的钉扎作用,器件从关态(OFF)到开态(ON)时的界面肖特基势垒(SB)略微降低,电流增加主要归因于 SB 变薄;另一方面,界面态在开态通过三角形 SB 缩短了隧穿路径,从而增强了开态电流。 图4. 不同掺杂浓度下,graphene/MoS2 异质结构 DSFET 在开态和关态下的局部器件态密度投影(PLDOS) 总结 […]

低维电子材料与器件合集(五)

利用漏极态密度工程实现弹道冷源场效应晶体管中偏压无关的亚阈值摆幅 在便携式技术中集成的场效应晶体管迫切需要实现低功耗和对电源电压不敏感的稳定性能。本文提出了一种机制,可在弹道冷源场效应晶体管(CS-FETs)中实现偏压无关的低于 60 mV/dec 亚阈值摆幅(SS)以满足便携式电子器件的需求。第一性原理和量子输运模拟表明,在弹道输运条件下,漏极与源极之间导电模式数(NOCM)的能量对齐对于实现基于 C31/MoS2 的 CS-FET 的偏压无关 SS 至关重要。通过揭示 NOCM 与态密度(DOS)之间的联系,提出了一个器件模型以展示当漏极的 NOCM 与 DOS 在栅极能窗中具有相似斜率时,如何稳定器件在不同偏压下的 SS。本研究强调了漏极 DOS 工程在设计偏压不敏感的 CS-FET 中的重要性,并为便携式电子应用提供了新的设计思路。(Applied Physics Letters, 2024, 124(5). DOI:10.1063/5.0177388) Janus 型 MgZnXY(X, Y = O, S, Se, Te; X≠ Y)单层材料在短沟道场效应晶体管中的第一性原理研究 探索新的二维材料作为超尺度场效应晶体管(FETs)沟道是维持摩尔定律发展的迫切需求。在本研究中,利用第一性原理计算提出了 Janus 型 MgZnXY(X, Y = O, S, Se, Te; X ≠ Y)单层材料,并计算了其动力学和热稳定性。电子能带结构表明,所有稳定结构均为带隙在 2.03–3.40 eV(HSE06)之间的半导体,并具有极高的电子迁移率。受 MgZnXY 家族优异本征性质的启发,进一步研究了以 MgZnSSe […]

心肌干细胞移植治疗心肌梗死的生物力学研究

概述 生物材料和干细胞输送是治疗心肌梗死颇具前景的方法,然而其治疗效益背后的力学和生化机制仍需进一步阐明。本研究基于一只左心室梗死且心肌内注射了生物材料的大鼠心脏离体显微计算机断层扫描数据,创建心肌壁中层梗死区域的微观结构有限元模型,在模型的注射物内数值模拟地植入 9 个细胞。结合该模型与同一大鼠心脏的双心室模型,量化采用不同生物材料弹性模量(Einj)时一个心动周期内的细胞变形。 构建模型 通过对雄性大鼠的左前降支冠状动脉进行永久性结扎诱导心肌梗死,七天后将 100 μL 含铬酸铅的不透射线硅橡胶注射到梗死区域。随后取出心脏并进行离体 CT 扫描,将图像数据导入 Simpleware 软件重建双心室几何结构,呈现左、右心室的基本形态以及左心室游离壁中弥散注射物的微观结构细节。在 Simpleware FE 模块进行体积网格划分,心肌和注射物区域分别包含 147240 和 58902 个四面体单元。将网格模型导入 Abaqus 软件,通过识别生物材料注射物周围的节点确定梗死区域近似范围。采用基于规则的方法实现心外膜 -50° 至心内膜 80° 的肌纤维取向。 在 Simpleware 软件中通过减小心脏 CT 图像数据的间距进行重采样(由 30 μm 更改为 7.8 μm),重建左心室壁中层梗死区域 748 × 748 × 722 μm 体积的高分辨率微观结构。使用自定义 Python 脚本在注射区域内随机放置 15 个细胞模型,其中 6 个因位于心肌组织、模型边界或界面附近而被排除在分析之外。创建细胞膜、细胞质和细胞核的直径分别为 60 μm、55 μm、20 μm,通过布尔运算得到 5 μm 厚的细胞膜和 35 μm 厚的细胞质。 图:大鼠双心室及左心室壁中层(含注射区域移植细胞)微观结构的多尺度建模(a)双心室结构(b)双心室网格模型(c)显示梗死区域节点的网格模型(d)左心室壁中层微观结构模型的构建(e)微观结构的网格模型,其中心肌和注射物采用粗糙网格,细胞使用精细网格(f)单个细胞网格模型(g)模拟中的边界条件将双心室有限元网格的基底节点(红色)设为固定 结果与分析 当注射物的弹性模量 Einj = 7.4 […]

低维电子材料与器件合集(四)

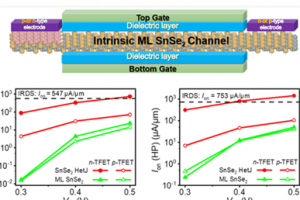

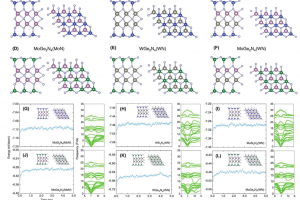

电场和应变作用下 MoSSe/Borophene 异质结的可调谐肖特基势垒 通过第一性原理计算研究 Janus MoSSe/Borophene 异质结的电子性质。不同硼烯结构的 MoSSe/Borophene 异质结表现出不同的电子性质。所有异质结均呈现 p 型肖特基接触,电场和应变可以调制 MoSSe/Borophene 异质结的电子特性。随着外加电场的变化,带隙也会发生变化,从而实现欧姆接触。此外,应变引起 Janus MoSSe 从直接带隙到间接的带隙跃迁和接触类型的改变。结果表明,Janus MoSSe/Borophene 异质结的可调电子特性使其成为一种很有前途的电子器件候选材料。(Chemical Physics, 2024, 576: 112114. DOI:10.1016/j.chemphys.2023.112114) 基于自旋无隙半导体 Janus 型过渡金属氮化物 MXene 的栅压可控自旋整流二极管 随着自旋电子学技术的不断发展,自旋电子器件有望成为下一代电子器件发展的重要方向。然而,对于自旋整流二极管而言,如何提供大量自旋极化载流子仍是一个关键技术问题。传统的自旋极化注入模型采用铁磁体(FM)/半导体结构,但由于导电性失配会限制其极化注入效率,这使得寻找导电性介于金属与半导体之间的自旋无隙半导体成为解决该问题的有效途径。近年来,作为一种具有高自旋极化率的新型二维材料,MXene 被认为可以通过外场或邻近效应实现电子结构的调控。基于此,本研究提出一种 Janus 型过渡金属结构的 MXene,通过打破过渡金属的对称性调控其自旋特性。进一步研究发现,TiCrNO₂ 的能带结构可以通过施加外加电场实现有效调控,当外加电场强度为 1 V/Å 时,可由磁性半导体转变为自旋无隙半导体。在此基础上构建可调谐的自旋整流二极管,并结合第一性原理计算与非平衡格林函数方法研究自旋整流效应。结果表明,通过改变外加电场的强度,可以调节自旋整流二极管的整流比,其整流效率超过目前已报道二维整流器件的最高值。本研究为氮化物 MXene 在自旋电子器件中的应用提供了重要参考价值。(Diamond and Related Materials, 2024, 141: 110641. DOI:10.1016/j.diamond.2023.110641) 采用硅烯电极的 SnSe2 隧穿场效应晶体管开态电流优化研究 提升开态电流(Iₒₙ)对于隧穿场效应晶体管(TFET)的实际应用至关重要,本文利用从头算量子输运计算研究采用硅烯电极的 SnSe₂ TFET 提升 Iₒₙ 的可能性。最优器件结构是在 n 型和 p 型异质结 TFET(HetJ-TFET)中分别使用 p 型和 n 型范德瓦耳斯(vdW)硅烯/SnSe₂ 作为电极。令人鼓舞的是,n 型 HetJ-TFET […]

弯曲 CrSBr 单层中的自驱动纯自旋光电流

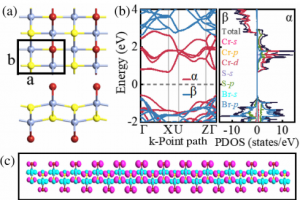

研究背景 在近年来二维材料研究的迅猛发展中,二维磁性半导体因其在自旋电子学和光电子学领域的潜在应用而受到广泛关注。CrSBr 作为一种新兴的二维铁磁材料,兼具层状结构、稳定的磁序和各向异性的电子性质,为实现多功能集成器件提供了理想平台。特别是在无外加电压条件下实现的自驱动光电流效应,能够显著降低器件功耗,是发展新一代低功耗光电器件的重要方向。同时,纯自旋光电流的产生可避免能量损耗与散射限制,有望在自旋输运、信息存储与量子计算等前沿领域发挥关键作用。 然而,在传统二维材料中实现纯自旋光电流面临诸多挑战,如缺乏稳定磁序、对称性抑制光生自旋分离等问题。研究发现,通过施加应变或引入弯曲形变,可以有效打破材料的空间反演对称性,从而诱导内部电场并激发新型光电效应。因此,探索在二维磁性材料中通过弯曲构型实现自驱动且自旋极化的光电响应,具有重要的理论价值与应用前景。该工作正是在这一背景下开展,旨在揭示弯曲 CrSBr 单层中自驱动纯自旋光电流的物理机制,并推动二维材料在低维自旋光电子器件中的应用探索。 研究内容 本研究基于第一性原理计算与非平衡格林函数方法,系统探索了在机械弯曲条件下,CrSBr 单层中产生自驱动纯自旋光电流的物理机制。研究发现,非弯曲 CrSBr 单层的实空间电荷密度分布图中,S 原子和 Br 原子都参与了 VBM,CBM 由 Cr 原子组成。然而,弯曲后单层 CrSBr 的电荷密度分布却发生了令人兴奋的变化。屈曲后,VBM 占据结构左侧,CBM 占据另一侧。随着弯曲深度的增加,电子-空穴分离更加明显。 图1. 单层 CrSBr 的(a)俯视图与侧视图(b)能带结构及轨道投影态密度(c)CBM 与 VBM 的实空间分布(d)挠曲深度 d=11 Å 时的 CBM 与 VBM 实空间分布(e)d=11 Å 上下表面应力分布示意图 弯曲 CrSBr 左右两端的 α 自旋(β 自旋)能带边位置呈交错的 II 型能带排列,即弯曲导致结构左右两端的导带和价带发生漂移。这意味着弯曲结构具有更多的光生载流子,激子寿命得以延长。这一特性对于光电子器件至关重要。 图2. 挠曲深度 d=11 Å 时单层 CrSBr 中 α 和 β 自旋沿 z 轴方向的投影能带结构 内部和外部应变梯度导致器件结构的不对称增强,价带和导带附近的子带增多,以及结合态密度增加,从而获得光伏效应。 图3. (a)基于单层 CrSBr 的偏振器件示意图(b)无外加电压时 CrSBr 挠曲器件的光电流密度(c)挠曲光伏效应引发自供电行为的机理图(d)α 和 β 自旋在布里渊区高对称点处最高价带与最低导带之间的跃迁矩阵元(e-f)d=11 Å 时挠曲结构的 α 和 β 自旋的能带结构及态密度 基于柔性光伏效应,挠曲 CrSBr 消光比大大高于其他材料,且 CrSBr 弯曲光电器件在低光子能量范围内具有良好的单自旋滤波效果。 图4. (a)α 与 β 自旋的消光比(b)偏振角 0° 与 90° 时光电流密度的自旋极化率 总结 本研究基于第一性原理计算与非平衡格林函数方法,系统探索了在机械弯曲条件下,CrSBr 单层中产生自驱动纯自旋光电流的物理机制。研究发现,弯曲形变打破了材料的空间反演对称性,在体系内部诱导出有效电场,驱动光生载流子分离,从而实现无需外加偏压的光电流响应。进一步分析表明,该光电流具有明显的自旋极化特征,表现为纯自旋光电流的产生。此外,研究还揭示了该效应依赖于入射光的极化方向,展示出高度的偏振选择性。该工作不仅提出了一种结合机械调控与光自旋效应的新机制,也为设计低功耗、高灵敏度的二维自旋光电子器件提供了理论依据。 参考文献 Chen H, Chen L, Chen L, et al. Self-Powered Pure Spin Photocurrent in Bent CrSBr Monolayer[J]. Physical Review Letters, 2025, 134(24): 247001. https://doi.org/10.1103/s8qn-n8tr

锂离子电池复合阴极中微孔碳粘合剂域相的数值设计

概述 锂离子电池(LIB)因低成本、高比能量密度和使用寿命长而广泛应用于电动汽车、电网规模存储等。尽管如此,仍需进一步降低成本和延长寿命,同时提高功率密度。LIB 电极复杂的微观结构可以显著影响电池的性能,阴极包含(i)存储锂离子的活性材料(AM)颗粒相;(ii)促进电子传导和确保机械刚性的碳粘合剂域(CBD);(iii)由含锂离子电解质填充的连通、曲折孔隙(30 ~ 40vol %)。 CBD 通常位于 AM 颗粒的接触处,是由导电添加剂(如炭黑)和非导电聚合物粘合剂(如 PVDF)组成的复合材料,在整体电化学性能和容量衰减中发挥着关键作用。本项目提出了一种新的 CBD 相算法,通过数值模拟研究 CBD 网络变化对电池性能的影响。 实验和模拟 按照 NMC 622、C65 炭黑、PVDF 重量比为 96:2:2 制备用于 SEM 分析的电极,采用等离子发射聚焦氙离子束双束系统设备获取电极横截面和成像,由 Everhart-Thornley 探测器拍摄铸态和压延电极的二次电子图像。微米级大孔和亚微米级微孔 CBD 相分布在 AM 颗粒之间的孔隙空间中,形成导电网络。压延使结构致密化,导致大孔尺寸减小。 图:铸态和压延 NMC 622 阴极结构的 SEM 图像,蓝色为 CBD 相 使用 Altair EDEM 软件中的颗粒堆积算法生成具有不同 AM 颗粒体积分数 φPar 的压延电极结构,通过 MATLAB 编程采用阈值化随机场算法生成大孔相和微孔 CBD 相。在 Simpleware 软件中对生成的微观结构进行网格划分,包含约 350 万个线性四面体单元和 180 […]

分子动力学合集(一)

CO2 对两种管线钢氢脆性的压力依赖性 本研本结合实验和第一性原理计算探讨了 CO₂ 在不同压力下对 X80 和 GB20# 管线钢氢脆行为的影响。结果表明,在 10 MPa 的富 CO₂ 氢气混合气氛中,CO₂ 的存在加速了 GB20# 钢的疲劳裂纹扩展。然而,CO₂ 在 10 MPa 下的促进作用相比于在 0.4 MPa 时更不显著,这是首次被发现的现象。其原因在于,随着氢气压力的升高,CO₂ 在铁表面的吸附速率降低。因此,在高压富 CO₂ 氢气混合环境中,CO₂ 难以进一步加速本就迅速进行的氢吸收过程。(International Journal of Hydrogen Energy, 2024, 90: 842-852. DOI:10.1016/j.ijhydene.2024.10.032) 重新审视 MoS₂ 原子电阻器中非易失性电阻开关的起源 近年来,金属-单层 MoS₂-金属结构的原子电阻器中已被证实存在非易失性电阻开关(NVRS)现象。基于金属金(Au)的实验表明,该现象的起源是外在的,即由于金原子吸附到硫空位中所引起。然而,近期基于反应力场(ReaxFF)的分子动力学模拟则提出,无论是单层还是多层 MoS₂,其内部也可能存在本征的非易失性电阻态:即硫空位中的硫原子(初始态)在垂直电场作用下跳入钼原子平面(跃迁态)。然而,我们采用基于密度泛函理论(DFT)和 M3GNet(深度学习力场)进行的结构弛豫与分子动力学计算表明,该跃迁态是不稳定的,不能代表任何本征的非易失性电阻态。这与先前采用 ReaxFF 方法得到的结果相矛盾,后者对 MoS₂ 在该跃迁态附近的势能面存在不准确描述。更重要的是,我们发现,Au 原子吸附在 MoS₂ 的硫空位上形成了一个稳定的非易失性电阻态,这与早期实验结果高度一致。此外,研究还发现,在低电阻态中,吸附的 Au 原子会导致局部发热,从而引起 MoS₂ 原子电阻器在不同工作周期间的性能波动。(npj 2D Materials and Applications, 2024, 8(1): 1-9. DOI:10.1038/s41699-024-00518-0) 基于机器学习原子间势函数的单层 MoS2-WS2 合金的热学性质研究 二维(2D)量子材料有望在包括化学科学在内的广泛应用领域中革新传统电子技术。为了研究单层(1L)或多层过渡金属硫族化物(TMDs)的热输运特性,本文结合密度泛函理论(DFT)与算法训练,构建了适用于 1L-MoS₂、1L-WS₂ 及其合金的矩张量势(MTP),展示了一种理论方法的协同策略,预期将在该领域中发挥重要作用。从高性能计算的角度来看,该方法提供了便于使用的原子间(或在其他情境中为分子间)势函数,可用于预测量子材料在热扰动或其他驱动力作用下的响应。研究结果表明,所训练的 MTP 势函数能够准确描述体系的振动性质及其热导率,并在结果上与 DFT 计算和 Stillinger–Weber(SW)势模型保持一致。此外,研究还发现,硫空位对二维合金的热导率影响较小,这一现象有助于在热管理以及能量存储和转换等应用中实现材料热学性能的精细调控。(Chemical Communications, 2022, 58(49): 6902-6905. DOI: 10.1039/D2CC02519A) 通过氟离子接触区掺杂与缺陷钝化及其循环电场辅助激活提升 MoS₂ 场效应晶体管性能 基于 MoS₂ 的场效应晶体管(FET)以及一般的过渡金属硫族化物沟道器件,通常受限于较高的接触电阻和本征缺陷,从而导致驱动电流低和载流子迁移率下降。本文提出了一种利用 CF4 等离子体处理接触区,并结合循环电场辅助漂移与激活氟离子(F⁻)的方法,以解决上述问题。在 CF4 等离子体处理过程中,F⁻ 离子被引入接触区域,随后通过在源/漏(S/D)电极间施加循环脉冲电压,使其沿沟道迁移至接触边缘并被激活。通过从头算分子动力学与密度泛函理论模拟发现,这些 F⁻ 离子能够与硫空位结合,实现缺陷钝化,并在沟道及 S/D 接触区域诱导 n 型掺杂。掺杂浓度的提升有效减小了肖特基势垒宽度,使接触电阻降低约 90%。此外,沟道中硫空位的钝化使 FET 的迁移率提高了约 150%。该方法使剥离法制备的 MoS₂ 器件的开态电流(ION)提高约90%,而 CVD 法生长的器件则提升了约 480%。更为重要的是,该提升未对 ION/IOFF 比产生负面影响,仍维持在 7–8 个数量级以上。(ACS nano, 2024, 18(8): 6215-6228. DOI:ACS Nano 2024, 18, 6215−6228) 具有亚层保护费米面导电态的超厚 MA2N4(M’N)插层单层材料:在互连与金属接触中的应用 最近发现的 MoSi₂N₄(MoN)单层材料为通过插层结构调控二维(2D)材料性能提供了令人兴奋的平台。本研究采用计算方法系统地研究了一系列超厚 MA₂N₄(M’N)单层材料(其中 M、M’ = Mo、W;A = Si、Ge),探讨了同层(homolayer)和异层(heterolayer)插层结构。在这些结构中,内层由相同或不同种类的过渡金属氮化物构成,而外层则由钝化氮化物层包覆。结果表明,MA₂N₄(M’N)是稳定的金属单层,具有优异的机械强度。有趣的是,费米能级附近的金属态主要局限在内核子层内。费米能级附近的电子态所介导的载流子传导被本征的外层氮化物子层空间隔离于外部环境之外,显示出 MA₂N₄(M’N)在后端金属互连应用中的潜力。外层子层中的氮和硅(或锗)空位缺陷会在费米能级附近产生“穿透”态,将内核子层的载流子传导与外部环境连接,形成类似金属互连中“通孔”结构的电接触。此外,研究还表明 MoSi₂N₄(MoN)可以作为二维 WSe₂ 的准欧姆接触。这些发现揭示了 MA₂N₄(MN)单层材料在互连和金属接触领域的应用潜力。(Advanced Physics Research, 2024, 3(7): […]

探索 ScXI(X =S, Se, Te)单层材料在微电子纳米器件和光电传感器中的应用

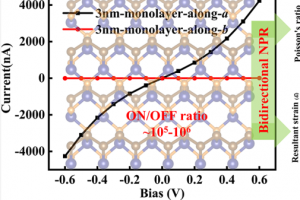

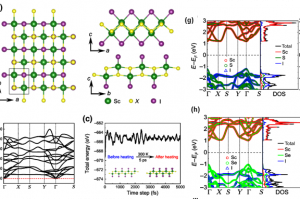

研究背景 随着二维材料研究的不断深入,寻找具有优异电子、光电性能的新型二维半导体材料,成为推动微电子器件和光电探测器技术发展的关键。ScXI(X = S, Se, Te)单层材料因其独特的层状结构、合适的带隙、优异的载流子迁移率以及良好的稳定性,近年来受到研究者的广泛关注。作为一类 III-VI 族化合物,ScXI 单层不仅具备与传统过渡金属二硫化物(如MoS₂、WS₂)相似的二维特性,同时展现出更大的结构多样性和可调性。 目前的研究表明,ScXI 单层材料在电子器件中有望实现高开关比的场效应晶体管,并因其对可见光和近红外光的良好响应能力,在光电探测与传感应用中表现出巨大潜力。此外,其各向异性电学特性与可调带隙也为设计新型纳电子器件与集成系统提供了理论依据和材料基础。因此,深入研究 ScXI 单层的电子结构、光学响应及其在微电子与光电传感器中的应用潜力,对于拓展二维材料体系的实际应用边界具有重要的科学意义与工程价值。 研究内容 宽带隙二维半导体在蓝光至紫外波段的大功率电子学和光电子学中有着广泛的应用。在这项研究中,利用第一性原理方法研究了ScXI (X =S, Se, Te)单层的电子、机械、输运和光电性质。一些基于 ScXI 单层的概念性纳米器件被构建,如 p-n 结二极管、场效应晶体管(FET)和光电晶体管。它们的多功能特性随后被揭示出来。 结果表明,ScXI 单层材料均为半导体,其直接带隙为 2.42 ~ 1.34 eV,具有较高的动力学、热稳定性和机械稳定性,显著的力学各向异性,相对较低的刚度,以及可通过施加应变调节的电子性能。 图1. ScXI 的(a)单层原子结构的主视图侧视图(b)声子谱(c)分子动力学模拟(d)杨氏模量(e)剪切模量(f)泊松比;投影能带与投影态密度(g)ScSI(h)ScSeI(i)ScTeI ScXI 单层的 x 型和 Y 型 p-n 结二极管均表现出很强的整流效果,具有超高的整流比、大的电流密度和显著的电各向异性,具有较大的电流各向异性比。 图2. 掺杂浓度为 3×1013 cm-2 的 x 型和 y 型 ScXI 单层 p-n 结二极管的输运性质(a)p-n 结二极管原理图(b-d)ScXI 的 p-n 结二极管偏压电流(e)ScXI 沿 x 方向单轴施加 6% 压缩应变器件的整流比 ScXI 单层场效应晶体管具有与 p-n 结二极管相同的完美整流效果和强电流各向异性。此外,栅极电压可以有效地调节 FET 的电流。 图3. 掺杂浓度为 3×1013 cm-2 的 p-i-n 型 ScXI 单层场效应晶体管的输运性质(a)p-i-n 结场效应管原理图(b-e)0、5、10 和 -10 V 栅极电压下,ScSI 单极层 p-i-n 结场效应管的电流、整流比 R(f)不同栅极电压下 ScSI 单层 p-i-n 结场效应管在 -1 V 偏压下的电流分布 ScXI 单层及其光电晶体管在可见光和紫外区也表现出良好的光电响应。 图4. ScSI 单层的(a)光吸收系数(b)光电导率实部(c)p-i-n 结光电晶体管示意图(d)p-i-n 结光电晶体管在零偏压(无电源)和零栅压下的本征光电流密度 总结 本文系统地研究了 ScXI(X = S, Se, Te)单层材料的电子结构、光学性质及其在微电子器件和光电传感器中的应用潜力。通过基于第一性原理的计算,作者发现 ScXI 单层为间接带隙半导体,带隙范围适中(1.6–2.3 eV),并具有良好的载流子迁移率与稳定性,适合用作下一代纳米电子器件的有源层材料。此外,这些材料在紫外到可见光范围内表现出显著的光吸收能力和各向异性光学响应,展现出优异的光电转换特性。研究还表明,三种材料的电子与光学性能随着 X 元素的更替呈系统性变化,可通过化学组分调控其性能以满足不同应用需求。该工作为 ScXI 类二维材料在场效应晶体管、光电探测器等领域的应用提供了理论支撑,也拓展了 III-VI 族二维材料在纳米科技中的实际应用范围。 参考文献 Chen J, Fan X, Li J, et al. Exploring the applications of Sc XI (X= S, Se, Te) monolayers for […]

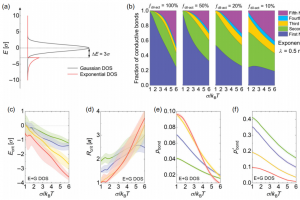

无序有机半导体中可变范围逾渗传输机制的研究

研究背景 新型显示技术已成为新一代信息技术的先导性支柱产业,有机发光二极管已成为显示行业的一项关键技术。它们由无序的有机半导体构成,电荷通过这些材料传输并通常通过电荷载流子迁移率 μ 表征。在无序有机半导体中,电荷传输由载流子通过一系列分子的跳跃决定,这些分子位于一个能量无序的环境中,可以视为三维网络中的逾渗问题。对于设计和优化器件结构来说,理解其内部的物理传输机制至关重要,逾渗在无序有机半导体中的电荷传输中起着关键作用。然而,可变范围跳跃(VRH)对逾渗的影响尚未得到充分研究。 研究内容 本研究由华南师范大学和中科院微电子所单位合作,结合三维动力学蒙特卡洛(3D-KMC)模拟和“fat percolation”理论建模系统研究了可变范围跳跃(VRH)对无序有机半导体中电荷逾渗传输的影响,定量展示了 VRH 在纯和稀释无序有机半导体中的电荷传输机制。 图1 在无序有机半导体中逾渗电荷传输在渗透阈值时的情况 2011 年 Cottaar 等人基于“fat percolatio”提出无序分子半导体中电荷输运的标度理论,可以很好地描述最近邻跳跃模式(NNH)下具有非相关高斯能量无序的分子半导体中的载流子迁移率,其研究主要关注基于 NNH 的逾渗,而未涉及基于 VRH 的逾渗。同时在稀释材料中,还需要明确能量主导的逾渗与空间位点主导的逾渗之间的竞争关系,这一点在本研究中得到了理论上的确认和详细讨论。 图2 在高斯能量无序条件下纯材料的逾渗传输情况 首先对纯材料中的电荷逾渗传输进行研究,波函数衰减长度(λ)在 0.1 至 0.5 纳米之间变化,这对应于实际存在的无序有机材料。归一化的迁移率随能量无序度和温度的变化而变化,曲线与符号的一致性表明“fat percolation”理论在描述无序有机半导体中电荷传输的物理特性方面是成功的,无论是 NNH 还是 VRH。 随着波函数衰减长度的增加,越来越多的 VRH 路径对电荷载流子开放,从而提高电荷载流子的迁移率,VRH 的影响也变得越来越显著,此外可以发现 VRH 的影响还与温度有关。在高温极限下,电荷载流子具有较大的能量,可以克服能量无序,因此距离依赖性是决定跳跃率的主要因素。在这种情况下,载流子倾向于进行邻近核间跳跃,以最小化跳跃距离。在低温极限下,能量无序成为主导因素,电荷载流子可能无法跨越附近的高能垒,这促使它们进行进一步的跳跃,跨越较低的能量垒。这与 Mott 关于 NNH 和 VRH 的一般固体物理学理论相一致。 图3 在高斯和指数能量无序条件下不同活性材料比例的逾渗传输情况 当分子材料被稀释,即与另一种材料混合时,逾渗的概念变得更加复杂。这种技术在有机光伏电池设计(体异质结)中广泛应用,并且最近材料稀释被提出用于减少导电聚合物中的载流子捕获,提高电荷传输效率。基于对纯材料的理解进一步探讨了当材料被稀释时,电荷逾渗传输的物理特性,特别是能量无序引起的逾渗与分子位点空间减少引起的逾渗之间的相互作用。研究 3 种不同体系下的能量态密度(DOS)分布:高斯 DOS、指数 DOS和“高斯+指数”DOS。仿真结果显示“fat percolation”理论在描述纯和稀释无序有机半导体中的电荷传输物理方面是成功的。 当材料被稀释时,载流子的选择路径减少,被迫通过更高能量和更长距离的路径,因此关键临界能量(Ecrit)和关键临界距离(Rcrit)随着稀释程度的增加而上升。在稀释后的晶格拓扑结构中,逾渗成为电荷传输的主要途径。这与纯材料的情况不同,纯材料中逾渗主要由能量无序而非温度决定。与高斯态密度不同,指数态密度下的逾渗情况几乎不受温度影响。在指数 DOS 中,只有 1% 的陷阱位点在能量上有所不同,99% 的传输位点是无序的。因此,在高斯 DOS 情况下发生的长距离低能跳跃事件在纯指数态密度情况下消失了。在“高斯+指数”DOS 分布中,即活性材料由 1% 的指数陷阱态和 99% 的传输态构成,此时指数陷阱的存在进一步增强了长距离和低能量的跳跃,使得在低温下 VRH 现象更加显著。 总结 VRH 对稀释系统中的电荷传输至关重要,尤其是在低温和活性材料比例较低的情况下,同时为纯材料开发的“fat percolation”理论模型同样能够成功描述稀释材料中的迁移率。随着材料的稀释程度增加,能量主导的逾渗逐渐转变为空间位点主导的逾渗。这项理论研究对于理解实验测量的载流子迁移率的物理特性具有重要意义,特别是在使用材料稀释技术消除指数分布的陷阱态时,同时为高效稀释传输层和体异质结的物理机制提供了更深入的理解。 参考文献 Zhouyan Jiang,Feiling Yang, Yubai Li, Haorong Zhu, Jiawei Wang, Guofu […]