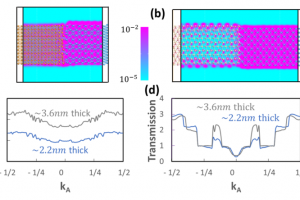

研究背景 磁隧穿结(MTJ)是自旋电子学中的基本组成部分,通过巨磁电阻效应实现非易失性存储功能。减小 MTJ 厚度是提升存储密度、高速操作和自旋轨道耦合效率的关键。最近,新型磁体–交错磁(AM)材料因具有在实空间和动量空间中的交替自旋极化受到了广泛关注,它们表现出巨大的自旋劈裂而不具备净磁矩,成为超紧凑型 MTJ 集成的理想平台。在传统 MTJ 中,隧穿磁阻(TMR)通常会随着势垒厚度的增加而增大,这是因为反平行态下电子的隧穿衰减速度比平行态更快。本工作揭示了一种在交错磁隧穿结(AMTJ)中 TMR 随着势垒厚度增加而减小的反常规律,这是由于交错磁的能带中自旋简并部分形成了一条在反平行态下无法被抑制的隧穿通道,该现象进一步在二维 V2Te2O/Cr2Se2O/V2Te2O 和 V2Te2O/ZnSe/V2Te2O AMTJ 中得以验证。 研究内容 本文首先对 AMTJ 的 TMR 随着厚度变化的物理机理进行理论分析并提出双势垒模型,将自旋劈裂的费米面分为外部区域 A 和中心区域 B。在 AP 配置中,左右电极的 Néel 矢量是反平行的,区域 A 的自旋匹配问题使得该区域的电子透射可以有效抑制,被称为有效区域。而区域 B 的传输通道在 AP 配置下仍然保持开启,因为自旋分裂的两个费米面重叠,形成了一个自旋简并的传输通道,在 P 和 AP 状态下都保持开放,也被称为无效区域。根据隧穿理论,TMR 随着中间层厚度的变化可以用以下公式表达: 其中 kA 和 kB 分别为区域 A 和区域 B 的衰减系数。本文探讨了两种情景下的 TMR 行为:当 kA 小于 kB 时,TMR 随势垒厚度增加而增加,符合传统的缩放规律;而当 kA 大于 kB 时,表现为反常的缩放现象。 图1.(a)传统 MTJ 和(b)AMTJ 中的隧穿机制;(c)平行态配置中,区域 A 和 B 的电子态都参与隧穿;(d)反平行配置中,区域 A 的电子态传输被抑制,但区域 B 的电子态仍有传输。 随后采用密度泛函理论结合非平衡格林函数方法,研究具有不同势垒厚度的 V2Te2O/Cr2Se2O/V2Te2O 和 V2Te2O/ZnSe/V2Te2O AMTJ 器件以验证这一反常规律。首先,通过计算能带结构,V2Te2O 和 Cr2Se2O 分别为二维交错磁金属和交错磁半导体,且均具有 d 波各向异性。 图2. V2Te2O 和 Cr2Se2O 的原子结构、能带以及费米面处能带劈裂 Cr2Se2O 的面外衰减系数 k 通过计算复能带得到。在倒空间中,可以观察到其也具有交错性质的衰减,在 Γ 点附近,自旋向上与自旋向下的电子具有几乎相同的衰减率。然而,具有不同自旋电子的衰减在 Γ-X 和 Γ-Y 方向上发生反转,且该区域的衰减较 Γ 点附近更大。 图3. 费米面附近 Cr2Se2O 的面外衰减系数 该 AMTJ 器件采用 2D 交错磁金属 V2Te2O 作为电极,2D 交错磁半导体 Cr2Se2O 作为绝缘层,其具有三种操作状态:平行态(P),电极和绝缘层的 Néel 矢量方向相同;中间态(I),绝缘层与电极的 Néel 矢量相反;反平行态(AP),两电极的 Néel 矢量方向相反。通过分析透射谱,可以发现,与 P 态相比,I 态在 Γ-X 和 Γ-Y 方向的透射明显减弱;而在 AP 态下,Γ-X 和 Γ-Y 方向的透射进一步被抑制。尽管如此,在 AP 态下,Γ 点附近的电子隧穿仍然存在,这表明该态下存在一定的传输通道。 图4. AMTJ 器件图以及不同操作状态下的的透射谱 通过改变中间绝缘层 Cr2Se2O 的层数发现,随着层数增大,TMR 呈现减小趋势。P 态的 TMR 从 220% 减至 40%,I 态从 137% 降到39%,与之前的理论分析一致。通过透射谱可以看出,Γ-X 和 Γ-Y 方向的透射随着层数增大有很明显的衰减,而 Γ 附近的透射仍就保持。 图5. TMR 和透射谱随着 Cr2Se2O 层数的变化情况 本研究还探讨了使用非磁性绝缘层材料 ZnSe 以及交错磁 V2Te2O 电极的隧穿结结构,以解决由相邻交错磁性层之间的强交换相互作用可能引起的磁不稳定性问题。ZnSe 是一种具有 2.26 eV 直接带隙的半导体。随着势垒厚度的增加,在 V2Te2O/ZnSe/V2Te2O AMTJ 中,TMR 从 206% 降至 0.9%,呈现出与全交错磁性结构类似的趋势。这一现象源于交错磁性材料中自旋简并和非简并 Bloch 态的共存,它们通过势垒的衰减速率不同。当自旋简并态衰减较慢时,便出现了反常的衰减行为,无论绝缘层是否为交错磁材料。 图6.(a)ZnSe 以及(b)V2Te2O/ZnSe/V2Te2O AMTJ 器件原子结构示意图,(c)ZnSe 的能带结构(d)TMR 随 ZnSe 层数的变化 总结 本研究揭示了交错磁性隧穿结中 TMR 随着势垒厚度增加而下降的反常缩放行为。其背后的机制在于自旋简并态引发的持久传输通道,该通道在 P 与 AP 配置切换时几乎不受影响。为了解释这一现象,构建简化的双势垒模型区分有效和无效的自旋选择性传输。有效部分源自自旋劈裂态,随着势垒厚度增加迅速衰减,而无效部分则衰减较弱,并在较大厚度时主导总体传输。TMR 是否表现出反常的缩放行为,主要取决于有效区域和无效区域之间的衰减差异。通过在全交错磁 V2Te2O/Cr2Se2O/V2Te2O AMTJ 和非磁性 ZnSe 绝缘层的 AMTJ 上进行第一性原理量子输运模拟,验证了这一反常行为。研究结果不仅深入揭示了交错磁性材料的基本输运行为,还强调了影响基于交错磁性的磁性隧道结性能的关键设计因素。 参考文献 Z Yang, X Yang, J Wang, et al. Unconventional thickness scaling of coherent tunnel magnetoresistance in altermagnets [J]. Physical Review B, 2025, 112 (20): […]

解析燃料与载氧体的相互作用:化学链燃烧中H2、CH4和CO在掺杂铁基载氧体表面位点特异性吸附机理与驱动机制研究

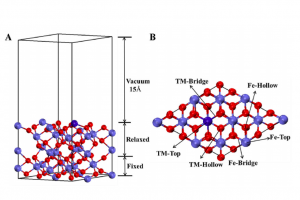

研究背景 反应物在固体表面的吸附行为是研究反应机理的关键。在化学链燃烧中,铁基载氧体通过氧化还原反应传递晶格氧实现燃料高效利用。过渡金属掺杂可显著提升其反应活性,但掺杂引起的微观结构变化对H₂、CH₄、CO 等小分子燃料吸附行为的影响机制尚不明确。本研究采用 DFT 计算,系统研究气体分子在纯相及过渡金属掺杂铁基载氧体表面的吸附能、电子结构和相互作用机制。 研究内容 采用 AMS 计算软件中 BAND 模块中完成 H2、CO、CH4 等分子在过渡金属掺杂的 α-Fe2O3 模型表面的吸附行为计算。获得了反应物在载氧体表面最稳定的吸附构型。EDA 揭示了 H2、CH4 和 CO 在纯相及过渡金属掺杂载氧体表面的相互作用能范围分别为:H2 为 -1.33 至 -3.48 kcal/mol,CH4 为 -4.59 至 -7.26 kcal/mol,CO 物理吸附为 -3.37 至 -6.19 kcal/mol,化学吸附为 -37.68 至 -49.45 kcal/mol。其中,H2 与CO 的最优吸附位点为桥位,吸附能分别为 -2.214 与 -5.973 kcal/mol。CH4 的最稳定吸附为空心位,吸附能为 -5.420 kcal/mol。吸附能顺序为:化学吸附 CO > 物理吸附 CO > CH4 > […]

QuantumATK 催化合集(一)

设计菱锌矿型 CuAl1-xTMₓO2 固溶体:3d 过渡金属自旋态在光(电)催化性能中的作用 本研究系统地探讨了 3d 过渡金属(TM)自旋态对 CuAl1-xTMxO2 固溶体结构与电子性质的影响,并揭示其对光(电)催化性能的重要作用。结果表明,Jahn–Teller 畸变是决定晶格参数及光(电)催化活性的重要因素。对于不具有 Jahn–Teller 畸变的固溶体,其晶格参数遵循 Vegard 定律;而在具有强畸变的体系中,晶格常数偏离线性规律,说明 TMO6 八面体的结构畸变对固溶度及晶格结构具有显著影响。在电子结构方面,具有弱 Jahn–Teller 畸变的固溶体,其能带特征受 O–Cu–O 与 TMO6 晶场效应的共同调控,导致带隙收窄与导带底(CBM)降低,从而影响氢析出反应(HER)势能。特别是 CuAl₀.₅Cr₀.₅O₂,因其光吸收能力与载流子分离效率的良好平衡,表现出显著增强的光电流密度和产氢速率。相比之下,CuAl1-xFexO2 中较弱的 Jahn–Teller 畸变会在导带底形成局域电子态,导致载流子迁移率降低。此外,对于 Jahn–Teller 畸变较强的体系(如 CuAl1-xTMxO2,TM = Mn, Ni),其电子性质从半导体逐渐过渡到半金属。其中,半金属性 CuAl₀.₉Mn₀.₁O₂ 能有效吸收红外光,并实现高效的光催化产氢与产氧反应。本研究揭示了过渡金属自旋态与 Jahn–Teller 畸变在调控 CuAl1-xTMxO2 光(电)催化性能中的关键作用,为设计高效多功能氧化物光催化材料提供了理论依据。(Materials Today Energy, 2024, 45: 101669. DOI:10.1016/j.mtener.2024.101669) 高熵氧化物:光催化 CO2 氢化领域的研究新前沿 本研究探讨了纳米结构高熵氧化物(HEOs)在光催化 CO2 氢化反应中的潜力,该反应在环境可持续发展和能源转化方面具有重要意义。研究者制备了一系列基于铈氧化物的稀土高熵氧化物,其具有萤石型晶体结构,用于紫外光驱动的 CO2 光催化氢化反应以生成高附加值燃料和石化前体化合物。研究发现,阳离子组成对高熵氧化物的催化选择性和活性具有显著影响。其中,Ce0.2Zr0.2La0.2Nd0.2Sm0.2O2-δ 催化剂在常温条件下表现出优异的 CO2 活化能力(14.4 molCO kgcat⁻¹·h⁻¹ 和 1.27 molCH₃OH kgcat⁻¹·h⁻¹),其甲醇与 CO 的选择性分别达到 7.84% 和 89.26%,整体性能较纯 CeO2 提高了约 4 […]

拓扑半金属界面电阻率的标度行为在垂直互连体系中的应用

研究背景 随着集成电路特征尺寸持续向纳米甚至原子级别缩小,传统铜互连材料在高密度三维集成和垂直互连结构中的导电性能正面临严峻挑战。器件微缩导致的尺寸效应、界面散射与量子输运问题,使得金属互连的电阻率急剧上升,严重限制了器件的速度与能效。因此,寻找具有低界面电阻、高导电性和稳定尺寸标度行为的新型材料体系已成为先进互连技术的重要研究方向。 近年来,拓扑半金属因其独特的能带结构和高载流子迁移率,成为下一代电子互连材料的潜在候选。拓扑半金属在费米能级附近存在线状或点状狄拉克态,其电子输运特性受拓扑保护,能够显著抑制界面散射,从而在纳米尺度下保持较低的电阻率。这一特性为突破传统金属互连的性能瓶颈提供了新的可能。 然而,在器件实际应用中,界面效应仍是决定互连电阻的关键因素。随着器件尺寸的不断缩小,界面电阻率不再是常数,而表现出明显的标度行为,即其值随通道长度、厚度或界面粗糙度等几何参数变化而改变。理解并量化拓扑半金属界面的电阻率标度规律,对于准确评估其在垂直互连结构中的导电性能至关重要。 研究内容 本研究聚焦于拓扑半金属界面电阻率的标度行为及其在垂直互连体系中的应用。通过理论分析与计算模拟,探讨不同拓扑半金属在界面处的电子输运特征及尺寸依赖规律,旨在揭示拓扑保护态在降低界面散射、保持电阻稳定性方面的作用机制。这一研究不仅为理解拓扑材料的界面输运提供了新的物理图景,也为设计高性能、低功耗的三维互连结构提供了理论基础。 图 1. 所考虑各种界面结构的示意图(a)单界面结构(b)双界面结构,(c)和(d)是与(a)和(b)相同的界面结构,但在 y 方向上添加了真空以模拟薄膜。 对于单界面和双界面模型两种结构,考虑电子在体和薄膜中的传输,并通过在垂直于传输方向上添加真空来模拟。 图 2. 结构示意图(a)Cu(100)/Ta(100)(b)CoSi(100)/Ta(100),动量分辨电子透射谱(c)Cu(100)/Ta(100)(d)CoSi(100)/Ta(100) k 分辨透射谱显示 Cu/Ta 界面的透射谱透射率可达 T= 7 的区域,而靠近 Γ 点处透射率较低。CoSi/Ta 界面的透射谱在 BZ 边界有 4 个小的 T= 2 的区域,而其他地方的透射谱为零。CoSi/Ta 界面结构的低透射率是由于 BZ 中 CoSi 的体电子态密度(DOS)极低,集中在区角的 Weyl 节点附近。与 Cu 相比,CoSi/Ta 界面上的低电子透射率转化为高比电阻率。 图 3.(a)Cu/Ta 和(b)CoSi/Ta 的局域电子态密度(LDOS),(c)Cu/Ta 和(d)CoSi/Ta 在不同薄膜厚度下的动量分辨电子透射谱 从计算的域态密度(LDOS)可以发现,对于 Cu/Ta 界面是均匀的 LDOS,在薄膜表面附近没有明显变化。然而,在 CoSi/Ta 界面,Ta 区域的 LDOS 分布均匀,但在 CoSi 表面处 LDOS 强烈局域化,CoSi 内部区域的 LDOS 几乎为零。这是由于存在的 Weyl 节点和由此产生的拓扑保护表面态从布里渊带的中心延伸到角落,在 CoSi 薄膜中产生相对较少的靠近费米能级的体态和大量的导电表面态所导致的。 从计算的动量分辨电子透射谱可以发现,对于 Cu/Ta,使薄膜更厚(从 […]

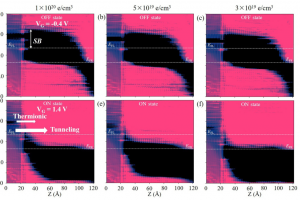

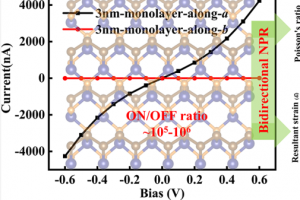

用于 Dirac-源场效应晶体管的横向 graphene/MoS2 异质结

研究背景 随着传统硅基场效应晶体管(FET)器件尺寸不断缩小,器件功耗和亚阈值摆幅(Subthreshold Swing, SS)问题愈发突出,传统 MOSFET 已难以满足低功耗、高性能逻辑电路的需求。为突破硅基器件的物理极限,新型二维材料及其异质结构被广泛研究,尤其是石墨烯和过渡金属二硫化物(TMDs)等材料。石墨烯因其高载流子迁移率和零带隙的特性,可用作 Dirac 源极实现高效率载流子注入,而 MoS2 等半导体二维材料具有可调节的带隙和优异的开关性能,将其与石墨烯横向连接形成异质结,可同时兼具高开态电流与低亚阈值摆幅的优势。近年来,Dirac 源-FET(DSFET)作为新型低功耗器件方案受到了广泛关注,但器件性能受限于源极掺杂浓度、能带匹配以及界面载流子传输效率等因素,如何通过优化异质结构设计实现陡坡开关、低功耗高性能仍是亟需解决的关键问题。本研究通过构建横向石墨烯/MoS2 异质结构,系统分析源极掺杂对器件亚阈值特性和开态电流的影响,为二维材料 FET 的设计提供了理论指导。 研究内容 基于第一性原理计算和量子输运模拟,我们系统地研究了基于横向 graphene/MoS2 异质结构的 Dirac-源场效应晶体管(DSFET)的输运特性。首先,由于石墨烯源的掺杂浓度会显著影响界面的能带对齐,从而影响 DSFET 的性能。因此,考虑六种不同的石墨烯源掺杂浓度并计算电流-电压输运特性曲线。 图1.(a)graphene/MoS2 横向异质结构 DSFET 的原理图(b)不同掺杂浓度下 graphene/MoS2 横向异质结构 DSFET 的电流-电压特性 我们发现过低的掺杂浓度会减少开态下从石墨烯源极注入的载流子浓度,不利于开态电流。因此,石墨烯源极的适度掺杂浓度对于石墨烯/二硫化钼界面的理想能带排列至关重要,这有利于实现高开态电流和陡峭的 SS 值。 图2. 不同源掺杂浓度下 graphene/MoS2 异质结构 DSFET 的态密度 为更好地理解不同源极掺杂浓度下亚阈值摆幅(SS)值的差异,在图 3 中展示了石墨烯源极的态密度(DOS)、源极载流子浓度分布以及 MoS2 沟道在亚阈值区域的态密度。亚阈值摆幅值变化最陡峭的亚阈值区域对应于栅极电压从 0 到 0.2 V 的范围(从关态到开态)。在源极载流子浓度高达 1×10²⁰e/cm³ 时,石墨烯源极的狄拉克点远高于器件的费米能级。 图3. 石墨烯源的 DOS(左)、源极载流子浓度分布(中)和 MoS2 沟道的 DOS(右)在不同掺杂浓度下 graphene/MoS2 异质结构 DSFET 的亚阈值区 一方面,由于界面态的钉扎作用,器件从关态(OFF)到开态(ON)时的界面肖特基势垒(SB)略微降低,电流增加主要归因于 SB 变薄;另一方面,界面态在开态通过三角形 SB 缩短了隧穿路径,从而增强了开态电流。 图4. 不同掺杂浓度下,graphene/MoS2 异质结构 DSFET 在开态和关态下的局部器件态密度投影(PLDOS) 总结 […]

低维电子材料与器件合集(五)

利用漏极态密度工程实现弹道冷源场效应晶体管中偏压无关的亚阈值摆幅 在便携式技术中集成的场效应晶体管迫切需要实现低功耗和对电源电压不敏感的稳定性能。本文提出了一种机制,可在弹道冷源场效应晶体管(CS-FETs)中实现偏压无关的低于 60 mV/dec 亚阈值摆幅(SS)以满足便携式电子器件的需求。第一性原理和量子输运模拟表明,在弹道输运条件下,漏极与源极之间导电模式数(NOCM)的能量对齐对于实现基于 C31/MoS2 的 CS-FET 的偏压无关 SS 至关重要。通过揭示 NOCM 与态密度(DOS)之间的联系,提出了一个器件模型以展示当漏极的 NOCM 与 DOS 在栅极能窗中具有相似斜率时,如何稳定器件在不同偏压下的 SS。本研究强调了漏极 DOS 工程在设计偏压不敏感的 CS-FET 中的重要性,并为便携式电子应用提供了新的设计思路。(Applied Physics Letters, 2024, 124(5). DOI:10.1063/5.0177388) Janus 型 MgZnXY(X, Y = O, S, Se, Te; X≠ Y)单层材料在短沟道场效应晶体管中的第一性原理研究 探索新的二维材料作为超尺度场效应晶体管(FETs)沟道是维持摩尔定律发展的迫切需求。在本研究中,利用第一性原理计算提出了 Janus 型 MgZnXY(X, Y = O, S, Se, Te; X ≠ Y)单层材料,并计算了其动力学和热稳定性。电子能带结构表明,所有稳定结构均为带隙在 2.03–3.40 eV(HSE06)之间的半导体,并具有极高的电子迁移率。受 MgZnXY 家族优异本征性质的启发,进一步研究了以 MgZnSSe […]

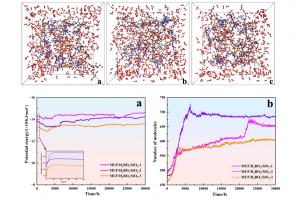

机器学习势 M3GNet-UP-2022 应用于发泡聚苯乙烯阻燃研究

研究背景 可发性聚苯乙烯(EPS) 泡沫因其优异的隔热性、稳定性和低成本等特性,在建筑保温领域占据主导地位。然而,其高度易燃性导致严重的火灾隐患,燃烧时产生的有毒烟雾更是火灾致死的主要原因。阻燃 EPS 泡沫板能有效抑制火灾初期的火势蔓延,显著降低材料燃烧时的热释放速率和有毒烟气产生。因此,提高 EPS 的阻燃和抑烟性能至关重要。 研究内容 本研究由沈阳理工大学和辽宁工程技术大学等单位合作,基于机器学习势方法,使用 AMS 软件中的 ML Potential 模块来完成燃烧模拟工作,其中的 M3GNet 经过 SCM 公司训练优化,成为普适性较好的一种势,默认情况下即可模拟 89 种元素的体系,支持用户针对特定体系进一步优化训练。 作者构建三聚氰胺改性脲醛树脂、纳米二氧化硅、硼酸阻燃涂层晶胞模型,通过模拟手段从微观层面阐明了体系在燃烧过程中通过气相及凝聚相的协同阻燃机制,为高性能 EPS 阻燃涂层的设计提供了理论依据与实践指导。 图 1 涂层分子模型 本研究采用NVT系综模拟阻燃材料的燃烧过程。总模拟步数为120,000步,时间步长为0.25 fs。 温度控制采用Nosé-Hoover(NHC)热浴方法,阻尼常数为10 K/fs,具体设定为:298 K(10,000步)→ 2500 K(40,000步)→ 3500 K(60,000步)→ 4000 K(10,000步)→ 298 K。 在模拟过程中,0-2500 fs 阶段涂层体系内的势能在增加,说明该阶段体系内发生吸热反应;在 2500-7500 fs 阶段体系内的势能在缓慢降低;在 7500-30000 fs 阶段体系的势能趋于平衡。在 7500 fs 内随着温度的升高,三种涂层体系内的总分子数量在快速增加,7500-30000 fs 内,体系内分子的数量上下波动减弱,说明体系内燃烧逐渐减弱,分子的消耗和生成逐渐趋于平衡。 图 2 […]

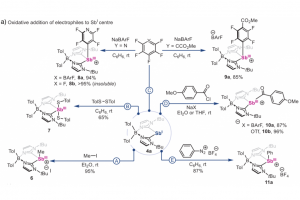

双离子型重氮族亚胺在氧化还原催化中的突破

一、研究背景 过渡金属因其可变价和d轨道特性长期主导氧化还原催化,而主族元素因缺乏d轨道,一度被认为活性有限。但近年研究发现,15族元素(Pn = P, As, Sb, Bi)的低价化合物,尤其是锑和铋,凭借孤对电子的特殊性质,也能表现出类似过渡金属的反应模式。已有低价重氮族化合物虽能实现小分子活化,却受限于配体刚性大、可调性不足、副反应较多,难以进一步拓展。为解决这一问题,英国帝国理工学院、伦敦玛丽女王大学与德国萨尔大学团队合作,设计了一类前所未有的双离子型(zwitterionic)重氮族化合物。其核心创新在于引入双 (NHC) 硼酸盐配体,既带有阴离子电荷,又具强 σ 供电子能力,并可通过取代基灵活调控,为主族元素催化提供了新可能。 图1. (a)已有低价Pn体系;(b)双(NHC)硼酸盐配体策略 二、研究内容 在结构表征上,研究团队通过单晶X射线衍射(SC-XRD)揭示了Sb(I) 和Bi(I) 化合物的稳定几何构型(图2),表明这一体系能有效稳定低价态Pn中心。 图2. Sb(I) 化合物 4a 与 Bi(I) 化合物 5a 为了揭示电子特征,作者开展了系统的密度泛函理论(DFT)计算。化学成键分析结果表明,Pn中心整体带正电荷,但仍保留两对孤电子:一对主要呈s型,另一对为p型。自然键轨道(NBO)与自然共振理论(NRT)分析显示,其主要共振结构可表述为“Pn 带两对孤电子、两个 Pn–C 单键”。基于AMS的ADF模块进一步的能量分解分析-自然价键轨道理论分析(EDA-NOCV,图3)表明,配体与Pn中心的相互作用以强 σ 供给为主,而π反馈较弱,整体具有明显的离子性。这些计算结果与实验中观察到的高稳定性和反应多样性高度吻合。 图3. 配体与 Sb 中心的 σ 供给与 π 反馈作用 在反应活性方面,这些化合物可与碘甲烷、二硫化物、含氟芳烃、酰氯和重氮盐发生氧化加成,并进一步经历还原消除(如图4所示),包括C–H活化及罕见的Si–S脱氢偶联。这些转化在主族化学中极为少见,显示了其模拟过渡金属氧化还原行为的潜力。 图4.极性亲电试剂与锑化物 4a 的氧化加成 在催化性能探索中,作者以氢氟化反应(HDF)为模型反应,验证了该体系的应用潜力。以锑 (I) 化合物4a为催化剂,多氟芳烃在温和条件下即可定量转化。机理研究表明,反应遵循 Sb(I)/Sb(III) 氧化还原循环,其中 C–F 键的氧化加成是决速步骤(图 5)。值得注意的是,该机理与过渡金属催化高度相似,却完全由主族元素实现,具有重要意义。此外,该体系还能催化硅烷脱氢硫化反应,在生成 Si–S 键的同时伴随氢气释放,为能源化学中的氢气生成与小分子活化提供了新思路。 图5. 4a […]

低维电子材料与器件合集(四)

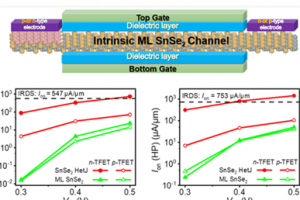

电场和应变作用下 MoSSe/Borophene 异质结的可调谐肖特基势垒 通过第一性原理计算研究 Janus MoSSe/Borophene 异质结的电子性质。不同硼烯结构的 MoSSe/Borophene 异质结表现出不同的电子性质。所有异质结均呈现 p 型肖特基接触,电场和应变可以调制 MoSSe/Borophene 异质结的电子特性。随着外加电场的变化,带隙也会发生变化,从而实现欧姆接触。此外,应变引起 Janus MoSSe 从直接带隙到间接的带隙跃迁和接触类型的改变。结果表明,Janus MoSSe/Borophene 异质结的可调电子特性使其成为一种很有前途的电子器件候选材料。(Chemical Physics, 2024, 576: 112114. DOI:10.1016/j.chemphys.2023.112114) 基于自旋无隙半导体 Janus 型过渡金属氮化物 MXene 的栅压可控自旋整流二极管 随着自旋电子学技术的不断发展,自旋电子器件有望成为下一代电子器件发展的重要方向。然而,对于自旋整流二极管而言,如何提供大量自旋极化载流子仍是一个关键技术问题。传统的自旋极化注入模型采用铁磁体(FM)/半导体结构,但由于导电性失配会限制其极化注入效率,这使得寻找导电性介于金属与半导体之间的自旋无隙半导体成为解决该问题的有效途径。近年来,作为一种具有高自旋极化率的新型二维材料,MXene 被认为可以通过外场或邻近效应实现电子结构的调控。基于此,本研究提出一种 Janus 型过渡金属结构的 MXene,通过打破过渡金属的对称性调控其自旋特性。进一步研究发现,TiCrNO₂ 的能带结构可以通过施加外加电场实现有效调控,当外加电场强度为 1 V/Å 时,可由磁性半导体转变为自旋无隙半导体。在此基础上构建可调谐的自旋整流二极管,并结合第一性原理计算与非平衡格林函数方法研究自旋整流效应。结果表明,通过改变外加电场的强度,可以调节自旋整流二极管的整流比,其整流效率超过目前已报道二维整流器件的最高值。本研究为氮化物 MXene 在自旋电子器件中的应用提供了重要参考价值。(Diamond and Related Materials, 2024, 141: 110641. DOI:10.1016/j.diamond.2023.110641) 采用硅烯电极的 SnSe2 隧穿场效应晶体管开态电流优化研究 提升开态电流(Iₒₙ)对于隧穿场效应晶体管(TFET)的实际应用至关重要,本文利用从头算量子输运计算研究采用硅烯电极的 SnSe₂ TFET 提升 Iₒₙ 的可能性。最优器件结构是在 n 型和 p 型异质结 TFET(HetJ-TFET)中分别使用 p 型和 n 型范德瓦耳斯(vdW)硅烯/SnSe₂ 作为电极。令人鼓舞的是,n 型 HetJ-TFET […]

锌离子导电 MOF 界面层助力高稳定性水系锌电池

研究背景 随着可再生能源的快速发展,安全、高效、低成本的储能体系需求不断增长。相比锂离子电池,水系锌金属电池(ZMBs) 因其高理论容量(820 mAh g⁻¹)、低还原电位(-0.76 V vs. SHE)以及水系电解液的高安全性,成为下一代储能技术的有力候选者。然而,ZMBs 在商业化应用中仍面临两大关键难题:一是锌枝晶生长:在反复充放电过程中,锌离子在金属表面沉积不均匀,容易形成针状枝晶,刺穿隔膜,引发短路和电池失效。第二个难题是副反应严重:由于水的存在,锌金属在界面上会发生副反应(氢析出、腐蚀反应),导致库仑效率下降和循环寿命缩短。因此,如何通过界面调控来实现均匀锌沉积、抑制副反应,是目前研究的核心问题。已有研究尝试通过电解液优化、人工界面层构筑、合金化等方式来改善,但仍存在材料稳定性差、离子传输效率不足等局限性。在此背景下,来自日本筑波大学的 Eunjoo Yoo 教授课题组提出了一种新策略:利用导锌金属有机框架(ZIF-7/SA )构筑功能化界面层,以同时解决枝晶和副反应问题。 图 1. ZIF-7/SA 薄膜的各类表征以及机制示意图 研究内容 本研究的核心在于设计并合成以 SA 作为黏结剂,与 ZIF-7 复合一种在锌负极上构建保护涂层,并将其作为人工界面层修饰在锌金属表面,以实现对锌沉积/剥离过程的调控。研究主要包括以下几个方面: 1,ZIF-7/SA界面层的构筑与表征 研究团队将 ZIF-7 与海藻酸钠(SA)复合涂覆在锌片表面,形成厚度约 10 μm 的致密界面层 ZIF-7/SA 薄膜。SEM 显示表面平整,FTIR 证明 SA 羧基与 Zn²⁺ 发生配位,结构稳定。 图 2. ZIF-7/SA的 SEM、FTIR方法表征结果 2,电化学性能测试 在对称电池中,裸 Zn 仅稳定 35 小时,而 ZIF-7/SA 可循环超 1800 小时,在 20 mA cm⁻² […]

_1-e1762440131139-300x200.png)