概述

混凝土结构中钢筋的腐蚀是一个全球性问题。为评估钢筋混凝土中钢筋的退化,需要精确描述混凝土基体中的电流、电势及各种物质的浓度分布。尽管混凝土基体是一种具有复杂微观结构的非均质多孔材料,但以往的研究常将质量传输视为在均质材料中处理,通过其他因素(孔隙率、紧缩性、迂曲度)修正整体传输系数,从而得到所谓的有效系数(如扩散系数)。

本研究提出一种新方法,通过高分辨率 X 射线计算机断层扫描(XCT)获取混凝土的真实三维微观结构,经过处理后生成用于有限元计算的网格模型,最终与多物质传输体系及电势方程耦合求解。该方法能够更真实地描述混凝土和钢筋表面的离子运动与反应,进而更精准地评估导致钢筋质量损失及其位置的阳极和阴极电流。

试样制备与表征

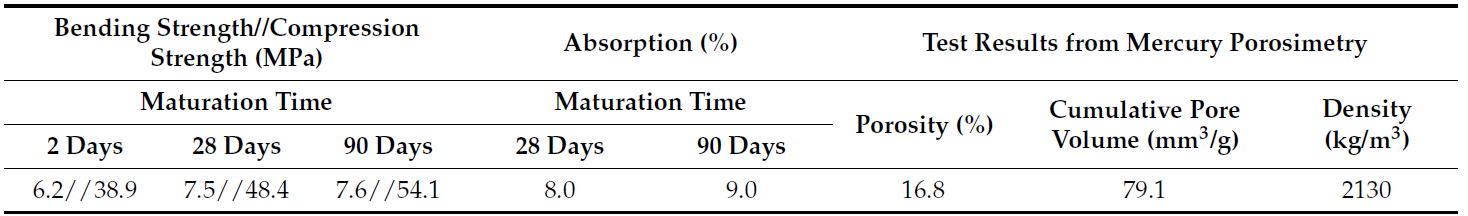

由重量比为 3:1:0.5的砂、水泥、水制备 100 mm、150 mm 的立方体和 40 × 40 × 160 mm 的柱体砂浆试样。对硬化 2 天、28 天、90 天的试样进行强度测试,对水中养护 28 天、90 天的试样进行吸水性测试,采用压汞法测量孔隙率。针对水灰比为 0.5 的试样,采用 30.3% 作为凝胶孔隙率的设定值。

图像处理

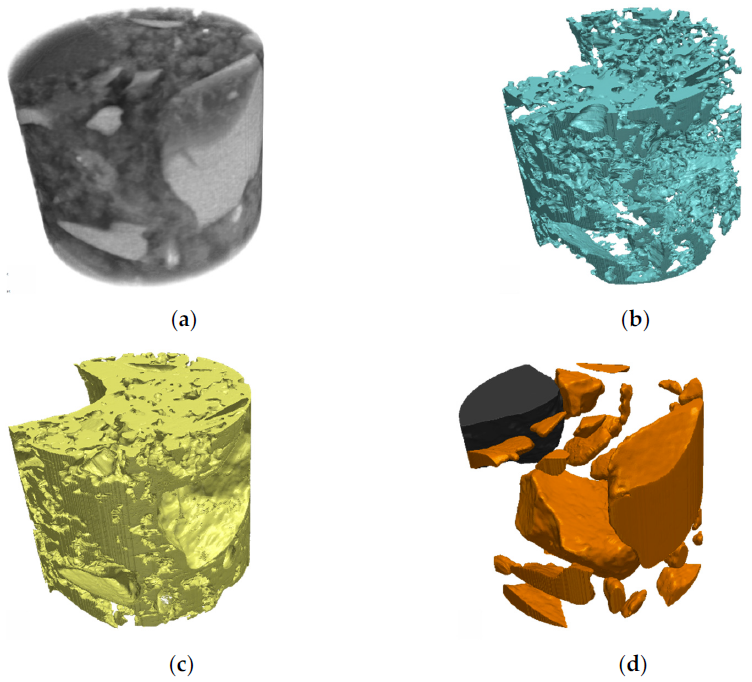

使用 Nano-XCT 技术对砂浆试样进行扫描,将图像数据裁剪为直径 46.8 μm、高 39 μm 的圆柱体,导入 Simpleware 软件中进行处理。基于灰度阈值将结构分割为四个相:含凝胶孔的水泥、毛细孔、浅色颗粒、深色颗粒。在 Simpleware FE 模块,采用 +FE Free 算法为分割模型创建用于模拟的 2D 和 3D 网格。生成包含 2221768 个四面体单元 3D 网格的设置参数:目标最小长度 1.4 μm,目标最大误差 0.23 μm,最大边长 26 μm,薄层间的最小单元数量 0.5,表面变化率 100,体积变化率 90。

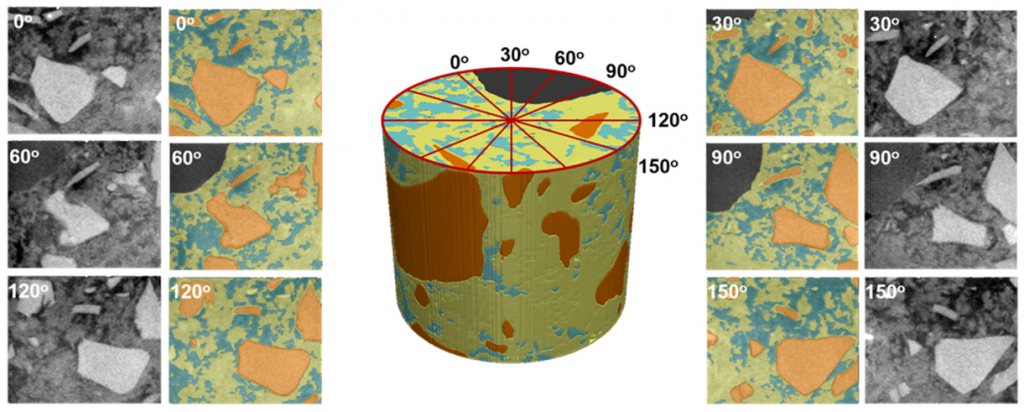

为创建用于数值模拟的 2D 网格,将 3D 图像数据在 X 方向上的 400 层减少至 4 层。在生成 2D 网格的设置中,薄层间的最小单元数量为 0.01,其余参数与 3D 网格相同。为分析不同的 2D 横截面,将 3D 数据旋转 30°、60°、90°、120° 和 150° 后裁剪,得到一组 6 个的 2D 网格。

3D 多离子腐蚀模型

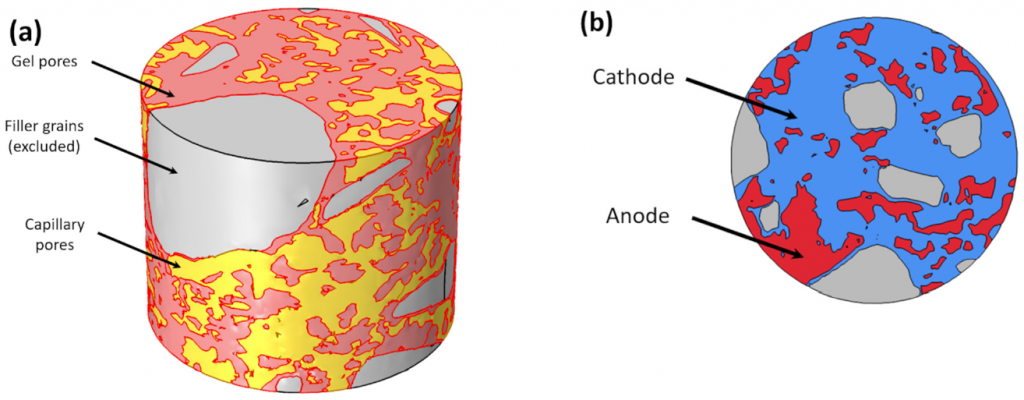

对已有模型进行扩展后用于研究钢筋混凝土中氯离子引发钢筋腐蚀情况下的电流、物质及电位分布。为建立更符合实际的模型,需要考虑混凝土内部发生的多组分传输过程以及嵌入混凝土基体中钢筋表面的反应。五种组分为四种离子(Na+、Cl–、OH–、Fe2+)和氧气(O2)。单独处理毛细孔和含凝胶孔的水泥,通过两域界面处的通量连续性进行衔接。毛细孔中的方程将这个域视为液体电解质溶液,而含凝胶孔水泥中的方程则将其视为多孔介质(具有孔隙系数)。Butler-Volmer 方程将电荷传递过电位与表面反应速率相关联,作为组分 Fe2+、O2 和 OH– 的边界条件。采用电化学领域的通用约定,阳极电流为正,阴极电流为负。

结果与分析

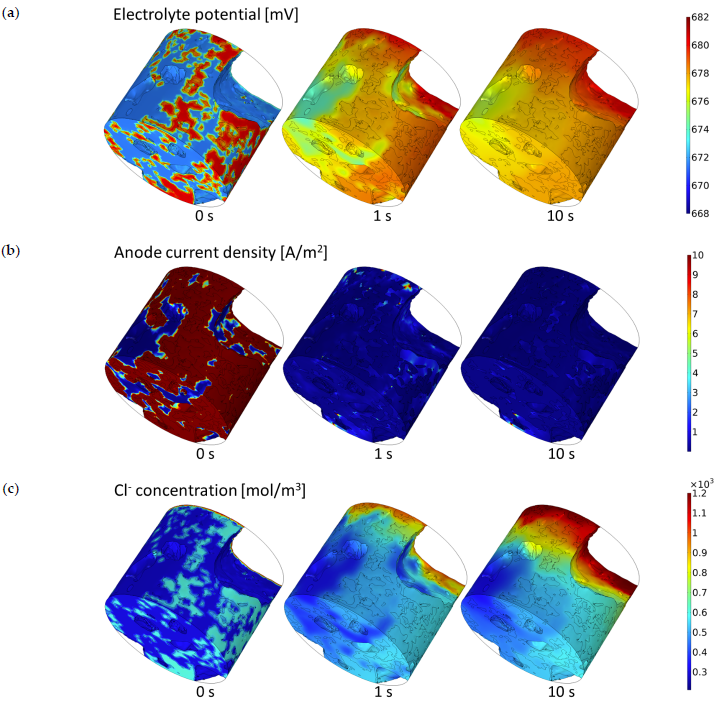

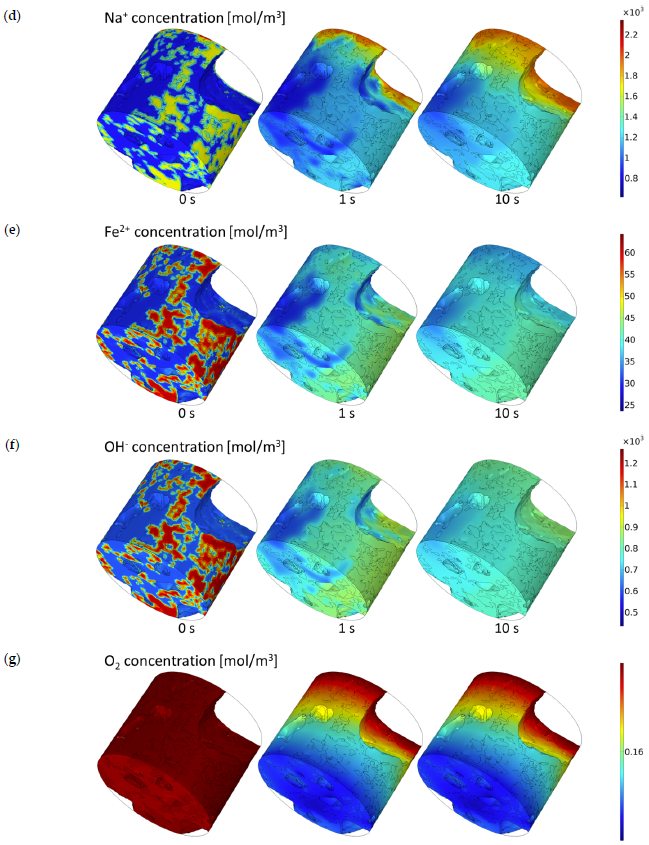

分析三维水泥基材料微观结构中计算得到 0 s、1 s、10 s时间点的电势、阳极电流密度及各物质浓度的分布。结果表明,包含毛细孔和含凝胶孔水泥的砂浆试样微观结构显著影响物质浓度分布,从而影响电势分布。阳极区附近电势较高,形成从阳极区到阴极区的电流密度。电势分布随时间趋于平缓并向更大的正值偏移,与更多离子进入试样而提高整体电导率有关。

Cl– 和 Na+ 持续从顶部渗入试样,在强静电相互作用下结合。因此两者的迁移呈现高度关联性,但 10 s 的时间不足以使大部分盐移至钢筋区域。由于氧化和还原反应,分别在钢筋表面产生 Fe2+ 和 OH–。因反应速率较小,主要观察到其浓度趋于均衡。此外,两者之间的均相反应会大量消耗离子,使试样中这些离子的总体数量下降。试样内外的 O2 初始浓度相同,因此在 0 s 时顶部不存在浓度梯度,随后 O2 也不会进入试样。但在钢筋表面,氧气的阴极还原反应导致其持续消耗,浓度随时间呈现显著降低。

与 Ožbolt 模型比较

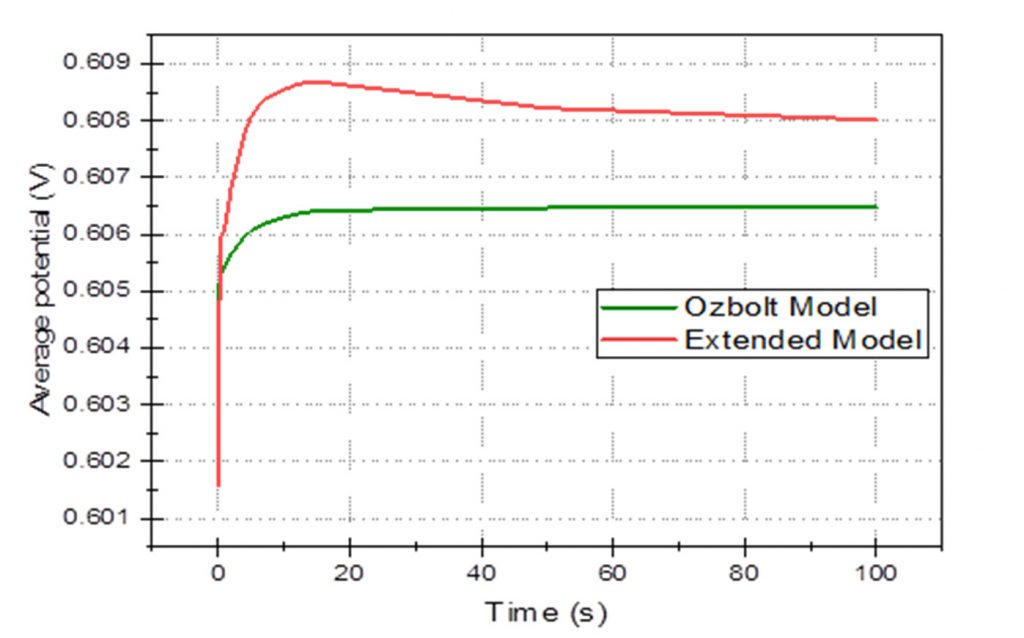

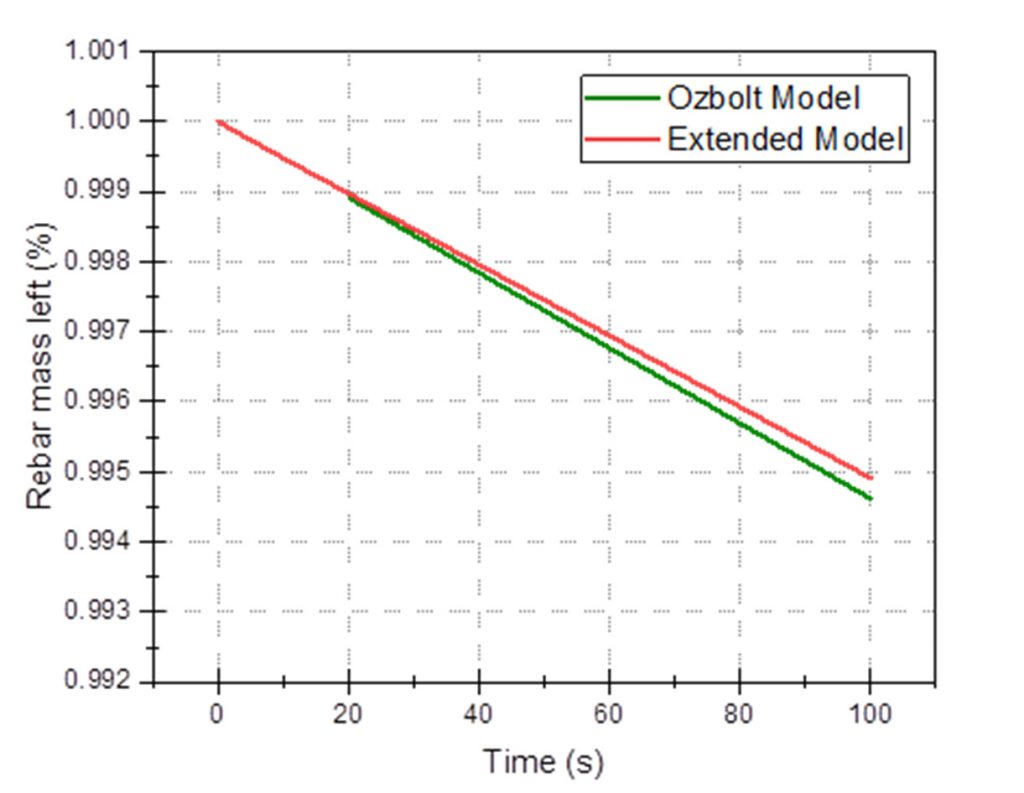

将钢筋的 3D 多离子腐蚀模型(扩展模型)与先进的 Ožbolt 模型进行对比,后者仅使用氧气与电势参数,因此选取四个随时间变化的平均量进行比较:平均电势、总氧含量、总阳极电流和钢筋质量损失(源于阳极区铁氧化)。两种模拟采用完全相同的参数、边界条件及初始条件。

两种模型在经过瞬态阶段后电势均趋于稳定,但 3D 多离子腐蚀模型预测出非单调行为和不同的稳定值,因考虑了系统中多种离子对电势的综合影响,最终呈现出电势峰值现象。

扩展模型还预测出更显著的氧气浓度下降,可以解释为考虑了 OH– 离子消耗,因此促进阴极反应消耗氧气。由 100 s 时间内钢筋质量损失的变化趋势可知,两种模型的差异随时间推移将持续增大。

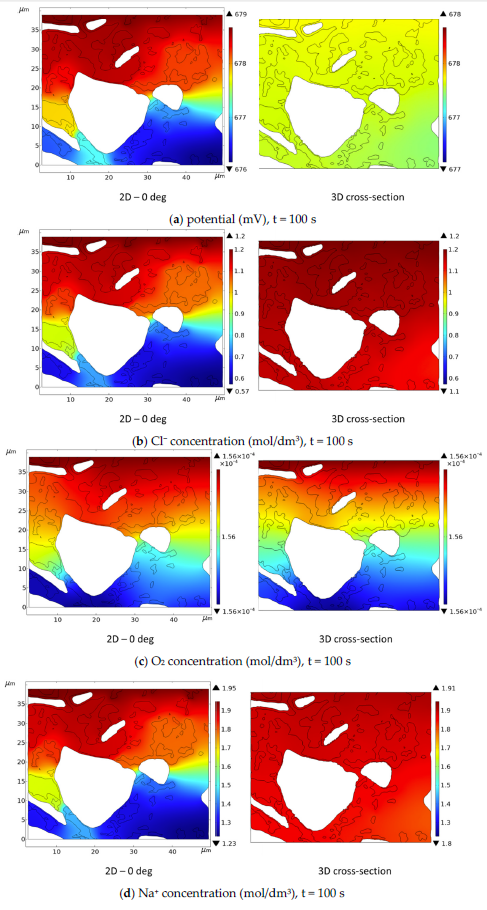

3D 和 2D 腐蚀模型

尽管两种模型的电势值范围大致相同,但 3D 模型的电势分布更为平缓。3D 几何结构中的 Cl– 传输更快,其在阴极和阳极附近浓度高于 2D 模型。两者的氧气浓度分布高度相似,而 Na+ 浓度也在 3D 模型中分布更平坦且数值范围上呈现明显差异。

分析平均 Cl– 浓度随时间的变化,大多数情况下 2D 模型均呈现低估,与 3D 模型的相对差异通常保持在 30% 左右。这种差异在钢筋表面更为显著,将对腐蚀过程产生重大影响。

总结

本研究开发并应用了一种描述钢筋混凝土中腐蚀过程的综合方法,基于 Nano-XCT 获取水泥基材料的微观结构,通过图像数据处理生成适用于有限元计算的网格模型,最后应用一组通用的偏微分方程。边界条件考虑了所有相关物质的动态传输以及钢筋阴极、阳极区域的电荷转移动力学,从而求解浓度场、电势场及电流分布。

- 3D 多离子腐蚀模型优于先进简化模型 Ožbolt,尤其在钢筋质量损失预测方面。

- 真实钢筋混凝土腐蚀体系中存在多种物质组分,为获得可靠的退化过程模拟必须全面考虑这些物质。值得注意的是,离子迁移会影响电势空间分布和电导率随时间的变化,进而间接影响腐蚀速率。

- 离子和氧气的浓度以及电势对钢筋表面的腐蚀反应有很大影响。

- 简单的 1D 或 2D 模型无法真实描述水泥基材料中的腐蚀过程,基于 XCT 获得的 3D 微观结构能够描述混凝土和钢筋表面的离子迁移与反应,从而更准确地评估最终导致钢筋质量损失及其位置的阳极、阴极电流。

参考

- Szyszkiewicz-Warzecha K, Stec J, Deja J, et al. 3D multi-ion corrosion model in hierarchically structured cementitious materials obtained from nano-XCT data[J]. Materials, 2023, 16(14): 5094.