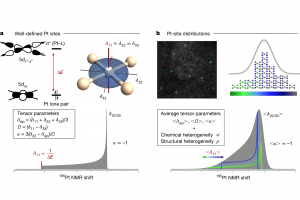

摘要 将原子分散物种与受控结构结合在一起的负载型金属催化剂,是催化材料设计的前沿领域,对反应性和金属高利用率提供了卓越的控制能力,接近分子级的精度。然而准确解析局部金属配位环境仍然面临挑战,它仍然阻碍着结构-活性关系认知的发展,而结构-活性关系是在不同应用领域中,优化设计所必需的信息。虽然电子显微镜能够揭示原子分散情况,但在多相催化中使用的传统光谱方法只能提供平均化的结构信息。里昂第一大学、苏黎世联邦理工学院、丹麦奥胡斯大学的研究者们,在最近发表于 Nature 的文章中,证明 195Pt 固态核磁共振(NMR)光谱是表征各种载体上原子分散 Pt 位点(即所谓的单原子催化剂 SAC)的有力工具。使用蒙特卡罗模拟,将 NMR 光谱转换为 SAC 特征信号,以分子精度描述配位环境,从而能够定量评估 Pt 位点分布情况及其均匀性。这种方法可以跟踪合成参数的影响,揭示特定步骤和载体类型的影响,还可以监测反应的变化,为具有目标结构的 SAC 可重复开发提供了关键见解。除了 SAC 之外,这种方法还为研究更复杂的结构奠定了基础,例如包含各种 NMR 活性金属的双原子或单簇催化剂。 本文使用 AMS2022 中的 ADF 模块对一系列 Pt(II) 模型配合物进行了几何结构优化,并计算了它们的 195 Pt NMR 光谱参数,计算所使用参数:PBE0 杂化泛函,中心 Pt 原子使用 QZ4P 基组,第一配位壳 Pt 使用TZP基组,其他原子使用 DZP 基组,相对论效应采用 ADF 中的 ZORA 方法处理。通过对参考化合物库的实验值和计算的各向同性化学屏蔽值进行线性回归,得到各向异性化学位移值。 其他相关研究 几乎同期,在美国的其他研究团队,使用 ADF 的相同的功能,在 J. Am. Chem. Soc. 也发表了非常类似的研究:99Ru Solid-State Nuclear […]

化学链燃烧中钙钛矿型 AFeO3 载氧体(A=Ca,Sr,La)反应性调控及机理探究

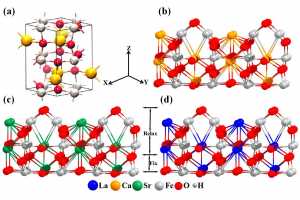

研究背景 化学链燃烧(CLC)是一种创新的能量转换技术,具有高效的二氧化碳捕获能力。在 CLC 中,金属氧化物被广泛用作氧载体(OCs)材料通过氧化还原反应在反应器之间转移晶格氧(O),无需空气分离装置。因此,开发具有高反应活性、稳定循环性能和高携氧能力的载氧体是 CLC 的关键。由于各种金属的协同作用,设计并制备了具有钙钛矿结构的 ABO3 等多金属复合载氧体,鉴于其独特的可调结构,被认为是有开发潜力的载氧体材料。 研究内容 在 AMS 计算软件中 BAND 周期性体系第一性原理计算模块完成了包含自旋极化的 DFT 计算。构建了几个具有不同晶面的 CaFeO3 模型,CaFeO3 模型中 Ca 原子分别被 Sr 和 La 原子取代得到 SrFeO3 和 LaFeO3 平板模型,优化了它们的几何结构,并获得了优化结构的形成能。 图1. AFeO3 载氧体模型:(a)CaFeO3 原胞模型;(b)CaFeO3(010)Slab 模型;(c)SrFeO3(010)Slab 模型;(d)LaFeO3(010)Slab 模型 图 2. 不同晶面 CaFeO3 模型和 SrFeO3(010) 及 LaFeO3(010) 模型的形成能 通过 DOS 分析对 AFeO3 载氧体电子性质及其反应性研究。DOS 分析结果表明:AFeO3 载氧体的电子性质主要受 A 位取代金属原子类型及其电子分布的影响。其中,A 位分别为 Ca […]

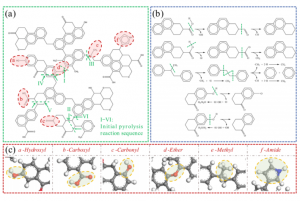

【辽宁工程技术大学】褐煤在ReaxFF MD高温条件下的燃烧机理分析(Fuel 2025)

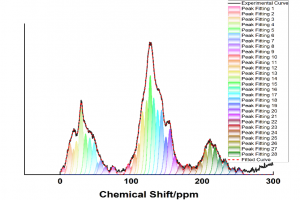

研究背景 褐煤作为一种低阶煤,有挥发分和水分含量高的特点,导致其热值较低且易发生自燃,严重影响着能演工业的储存、运输和利用。当前研究从宏观层面揭示了褐煤的燃烧机制,但其背后具体的分子级燃烧特性尚未被充分理解,特别是在不同高温条件下的反应路径与动力学行为仍缺乏系统研究。目前,对于褐煤在高温下燃烧行为的系统性数据匮乏,制约了其化学动力学机制的深入挖掘。因此,深入了解褐煤的燃烧特性与自燃特性,并在此基础上优化其燃烧过程,对于提高能源利用效率、减少环境污染具有重要的现实意义。本文以神木褐煤为对象,基于表征实验构建并优化其大分子结构模型,采用Amsterdam Modeling Suite(AMS)软件与ReaxFF MD方法,对其在不同高温条件下的燃烧过程进行了系统模拟。重点分析了不同温度下神木褐煤的总势能变化、燃烧产物特征及其高温燃烧机制。模拟结果验证了自由基在煤燃烧反应链中的关键作用,尤其在高温条件下,通过自由基的持续生成与消耗维持复杂的燃烧过程。目前该文于2025年4月6日以“Construction of macromolecular model of Shenmu lignite and study of its high-temperature combustion mechanism using ReaxFF MD simulation”为题在Fuel(中科院SCI二区 TOP)期刊上发表。第一作者为辽宁工程技术大学大学安全科学与工程学院贾进章教授,通讯作者为2022级硕士研究生田昊同学。本工作得到国家自然科学基金(No. 52174183,52374203)和辽宁省博士科研启动基金项目(No.2023-BS-203)的资助。 图文速览 图1 SM 褐煤的XPS光谱 图2. SM褐煤中元素氮和硫的峰值拟合光谱(a)氮;(b)硫 图3. SM褐煤样品的13C NMR分峰拟合光谱 图 4. SM褐煤的实验13C NMR光谱与模型计算13C NMR光谱的比较 图 5. SM褐煤大分子结构模型(a)优化前;(b)优化后 图6. 纯氧条件下SM褐煤的高温燃烧模拟 图7. 不同温度下褐煤势能随时间的变化情况 图8. 四种气态产物在不同温度下的时间演变(a)O2;(b)H2O;(c)CO2;(d)CO 图9. 三种自由基在不同温度下的时间演变 图 10. 不同温度下 SM 褐煤燃烧的反应总数变化 图11. […]

【天津大学】等离子激元纳腔中分子与金属间电子转移机制理论研究 (ACS Nano 2025)

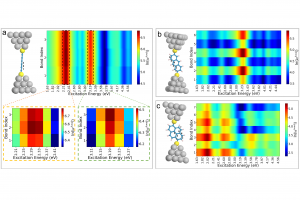

摘要 等离激元催化可通过光驱动化学反应,在能源转化和绿色化工等领域展现出广阔的应用前景。然而,在原子尺度上,关于等离激元与分子耦合过程中电子转移机制的理解仍不充分。近期,天津大学陈星教授团队在《ACS Nano》上发表研究成果,系统探讨了等离子激元纳腔中分子与金属之间电子转移的复杂动态过程。从空间分布和原子尺度出发,深入剖析了电子转移机制,为定制化等离激元纳米催化剂的理性设计提供了坚实的理论支撑。研究表明,通过精确调控分子和金属腔体的几何结构、方位特征及其光场的耦合模式,可有效调节电子转移行为,从而提升光催化反应的选择性与效率,这一策略为太阳能利用及可持续化学制造等前沿技术的发展提供了全新思路。 该工作引入了极化键模型(PBM),它如同一台 “原子级摄像机”,能够清晰捕捉纳米团簇与分子界面处的电子转移及键极化行为。研究发现,激发源的性质对电子转移行起到关键作用:当电子激发主要来自分子时,转移行为更为显著;而随着纳腔间距的增大,电子转移效率逐渐降低。此外,不同维度的分子-金属耦合体系表现出差异化的电子转移特性。其中,一维分子与金属簇之间的电子转移尤为明显,表明可以通过改变纳腔间距与分子尺寸来调控电子转移行为(如图1)。 图1. (a)在银纳米腔中的共轭炔烃。吸收光谱的来源分为三部分:(b)共轭炔烃分子(mol)的激发、(c)银(Ag)团簇的激发和mol与Ag间(inter)的电子转移 进一步分析表明,Ag 簇中第一层和第二层原子在界面极化过程中发挥主导作用,凸显出原子空间位置在电子转移与界面极化机制中的关键作用。从键极化角度来看,当激发源主要来自金属时,分子中靠近纳腔中心或方向与近场极化一致的化学键更易发生极化,且一维分子的键极化对金属激发的响应尤为敏感(如图2)。 图2. 分子-金属耦合体系(a)炔烃与纳腔间隙为 9.71 Å 的 AgNC (aly@AgNC),(b)联苯与纳腔间隙为 10.94 Å 的 AgNC (ph@AgNC),(c)石墨烯与纳腔间隙 为9.37 Å 的 AgNC(gf@AgNC)中激发能与键极化之间的相关性 此外,该工作还通过引入点电荷来模拟等离激元近场效应,发现金属尖端的正电荷可有效调控金属与分子之间的电子转移及分子内键的极化。这一发现不仅加深了对分子-金属耦合体系电子转移机制的理解,也为实现等离激元催化过程的精准调控提供了重要的理论依据(如图3)。 图3. (a)在不同局域场下的电子转移吸收光谱对比,(b) 施加正点电荷后,不同原子和化学键对极化率贡献变化的可视化。色盘图表示极化率变化的相位,白色虚线表示总极化率变化的相位 总结 本工作借助 AMS 软件中的 ADF 模块,系统计算了金属纳腔与分子耦合体系的光响应特性,并发展了极化键模型(PBM),将极化率分解为原子与键的两部分贡献,精准刻画了诱导电荷的重新分布过程,从原子尺度揭示了分子-金属耦合体系中电子转移的本质。 参考文献 Hujie He, Xueyang Zhen, Ran Chen, and Xing Chen, Mechanisms of Electron Transfer between Metal Clusters and Molecules in […]

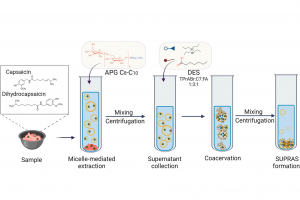

烷基糖苷表面活性剂胶束溶液中深共晶溶剂诱导凝聚:超分子溶剂的形成及其在食品分析中的应用(Talanta 2025)

摘要 格但斯克工业大学的研究者们研究了数种烷基多糖苷C8-C10胶束溶液中的深共晶溶剂,来诱导凝聚并引起相分离。作者选择三种脂肪酸作为氢键供体,即己酸、庚酸和辛酸,同时使用季铵盐和单萜类百里酚作为氢键受体,以获得深共晶溶剂。深共晶溶剂的前体可以掺入烷基多糖苷C8-C10的胶束结构中,并调节其性质,改善与目标化合物的相互作用,并由于胶束聚集体尺寸的增加而促进相分离。 绿色表面活性剂和深共晶溶剂的协同作用,已被证明可以在测定辣椒素作为次生代谢物时,保持辣椒的刺激性,从而保持辛辣食物的刺激性。目标分析物的提取回收率在75%以上。辣椒素和二氢辣椒素的检测限为1.7μg g−1。相对回收率在76-130%之间。本研究是第一次提出烷基多糖苷和深共晶溶剂之间的协同作用。所提出的提纯系统有可能用于其他分析任务,特别是在固体和非均质样品的分析中。不仅基于脂肪酸的深共晶溶剂,而且基于醇、单萜等的其他溶剂也可用于凝聚。因此,各种已经研究过的深共晶溶剂,也可以基于此目的而进行重新研究。 参考文献 Deep eutectic solvent-induced coacervation in micellar solution of alkyl polyglucoside surfactant: Supramolecular solvent formation and application in food analysis, Christina Vakh, Lutfi Andre Yahya, Patrycja Makoś-Chełstowska, Marek Tobiszewski, Talanta, Volume 292, 1 September 2025, 127930

【重庆大学】甲烷/烟煤混合爆燃的火焰行为、压力演变和分子反应机理(Fuel 2025)

研究背景 在煤炭开采和加工过程中,甲烷和煤粉的混合爆炸对煤矿安全构成严重威胁。甲烷与煤粉的混合物易被机械摩擦、爆破等能量源引燃,其爆炸特性比单一燃料更复杂,产生的冲击波、火焰和有毒气体会加剧灾害。现有研究多聚焦宏观爆炸特性(如压力、火焰传播)和抑制技术,但对微观反应机制(如分子层面链式反应路径)缺乏深入探讨。本文通过实验和ReaxFF MD分子动力学模拟,结合烟煤(中国储量占比75%)的宏观爆炸行为与分子反应机理,旨在揭示混合爆炸的协同作用机制,为灾害防控提供理论依据。 研究方法 为了揭示甲烷/烟煤煤尘复合爆炸机理,甲烷/烟煤混合爆炸反应的分子模型构建过程。图1a为经典烟煤分子的初始结构,经几何优化和退火处理后获得稳定构型(图1b)。随后,利用 Packmol 按化学计量比将甲烷、氧气分子随机分布至周期性三维反应箱中,形成混合反应体系(图1c)。该模型结合了烟煤分子、甲烷与氧气的空间分布特性,密度设定为 0.5 g/cm³,为后续 AMS-ReaxFF-MD 模拟提供了原子级反应环境,旨在解析爆炸过程中分子链式反应路径与中间体演化机制。 图1 甲烷/烟煤煤粉复合反应系综分子模型构建 图2 褐煤分子的热解反应简化机制:(a)褐煤分子结构的初始热解反应序列;(b)二次热解过程中典型小气体分子(CO、CO2、CH4、H2O)的形成途径以及关键自由基(·H、·OH)的生成路径;(c)典型官能团 图3 甲烷/烟煤煤粉复合燃爆反应机制 主要研究结论 通过ReaxFF-MD模拟,分析了烟煤分子热解机理及主要气体组分和关键自由基的演化规律。结果表明,在预混体系中,烟煤分子有效地促进了燃烧反应过程,且在富氧水平较高时,促进作用更为显著.在甲烷/粉煤爆燃系统中,烟煤分子受热氧化分解,释放出大量的挥发分参与气相爆燃反应,该过程促进了混合体系的强度和加快了反应速率。 该研究为甲烷-氧气燃烧和甲烷/烟煤混合燃烧的反应途径提供了详细的见解。甲烷-氧气燃烧的主要途径包括CH4→ CH2CH3→ CH2O → CH2CHO → CO → CO2。此外,混合爆燃的甲烷和烟煤粉揭示了一个复杂的二级途径,导致形成各种副产物和中间产物,如CH4CH5O,CH4CH4O,CH4CH4O2,CH2O2,CH2CH2O2和CxHyO2。甲烷/烟煤爆燃的主要反应途径为CH4→ CH2CH3→ CH4O → CH2O → CH2CHO → CO+ H2→ CO2+ H2O。通过脱氢反应和结合转化维持了·H和·OH自由基之间的平衡,在混合爆燃和产物转化中起着至关重要的作用。 参考文献 Flame behaviors, pressure evolution, and molecular reaction mechanism of methane/pulverized bituminous coal hybrid deflagrations, Fuel […]

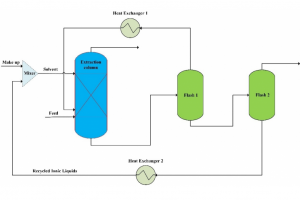

【石河子大学】离子液体辅助萃取分离正己烷和乙酸乙酯:实验与工艺性能评估(Sep Purif Technol 2025)

摘要 正己烷 (NHA) 和乙酸乙酯 (EA) 是重要的有机溶剂,广泛应用于石化、食品、纺织、制药等多个行业。然而,由于它们能形成共沸物,在常压下难以通过传统蒸馏法进行分离。为解决此问题石河子大学雷志刚教授团队使用离子液体 (ILs) 作为萃取剂来分离乙酸乙酯 (EA) 和正己烷 (NHA),并通过 COSMO-RS 模型筛选出了最具潜力的 ILs。该研究从多个尺度探讨了正己烷和乙酸乙酯的分离过程。研究表明,[BMIM][BF4] 因其较低的成本和优异的溶解能力成为最具经济效益的选择。同时,注意到 [BMIM][PF6] 具有显著的能量消耗优势,这表明热容量在未来ILs筛选中也应被视为关键考量因素之一。通过AMS软件中的 COSMO-RS 模型计算出的 40 种 ILs 对于 EA 到 NHA 的选择性和溶剂能力(图 1)。计算结果显示 [EMIM][BF4]、[BMIM][BF4] 和 [BMIM][PF6] 三种离子液体在具有较高选择性的同时还表现出有意的溶剂能力,因此被选为理想的离子液体萃取剂用于后续的实验以及模拟研究。 图1、40种常见离子液体对正己烷-乙酸乙酯体系的溶剂能力和选择性 通过量子化学计算在分离层面对萃取过程的分离机理进行研究,结果显示阳离子与乙酸乙酯分子之间形成的氢键相互作用是萃取过程得以进行的主要驱动力。并且阳离子-乙酸乙酯体系间的 IGM 等值面明显强于阴离子-乙酸乙酯体系,说明阳离子在萃取过程中起到了更为重要的作用。 图2、离子液体与正己烷以及乙酸乙酯之间的 IGM 等值面 液液相平衡实验证明所选的三种离子液体对乙酸乙酯优异的分离性能。可以看出 [BMIM][PF6] 对乙酸乙酯的分配系数最高,这表明在相同纯度要求下,[BMIM][PF6] 所需要的离子液体用量最小。但是 [EMIM][BF4] 的选择性最高,说明该离子液体可以以更高的纯度分离正己烷-乙酸乙酯体系。 图3、三种离子液体对乙酸乙酯的分配系数以及选择性 最后该研究使用 Aspen Plus 软件在系统尺度设计了正己烷-乙酸乙酯体系的分离过程。该流程通过闪蒸罐-1来控制正己烷和乙酸乙酯的产品纯度同时使用闪蒸罐-2 来回收离子液体萃取剂。模拟结果表明所筛选的三种离子液体萃取剂均能得到高纯度产品(乙酸乙酯和正己烷的分离纯度均大于 99.5wt%,表一)。 表1、三种离子液体在系统尺度的性能参数 总结 本研究采用 […]

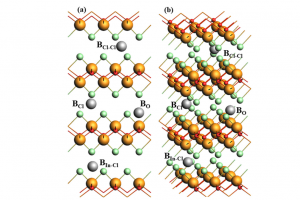

层状InOCI作为锂、镁和铝离子电池阳极材料的第一性原理研究(Battery Energy 2025)

摘要 最近巴基斯坦古吉拉特与意大利坎帕尼亚大学、阿联酋阿布扎比大学、沙特国王大学、意大利罗马大学的研究者们,报告了氯氧化铟(InOCl)作为有前景的电极材料,在可充电锂离子电池(LIB)、镁离子电池(MIB)和铝离子电池(AIB)中的应用。作者基于 AMS 中的 BAND 模块,使用密度泛函理论(DFT)和从头计算分子动力学(AIMD)计算仔细研究了 InOCl 的阳极性质,以探索其结构、电子、输运和电化学特性。 结果表明,InOCl 比商用阳极材料储存更多的金属离子。LIB、MIB 和 AIB 的充电容量分别为 3604、4700、2820 mAhg−1,这表明 InOCl 可能是一种非常有能力的阳极材料。主体材料的开路电压分别为 Li 2.05V、Mg 1.7V 和 Al 0.95V。LIB、MIB和AIB的体积膨胀分别计算为9.12%、3.6%和15.5%,这表明主体在充电/放电循环过程中具有抗膨胀的弹性。基于锂离子、镁离子和铝离子的扩散动力学和过渡势垒,研究了主体的电化学性能。LIB、MIB 和 AIB 的最小能垒分别计算为 0.20、0.80 和 0.44eV,而扩散系数值分别计算为1.14×10−9、1.1×10–11 和 0.88×10-9m2/s。此外,离子电导率的相应值分别计算为 10.32×10−2、1.1×10−2和 8.50×10−3 S/m。 参考文献 Uncovering the Potential of Layered InOCI as Anode Material in Lithium, Magnesium, and Aluminum Ion Batteries: First‐Principles Investigations, Battery Energy, […]

在理论计算的支持下创新 X 射线技术揭示锕系键合特性 (Nat. Comm. 2025)

摘要 在最近的一篇 Nat. Comm. 论文中,作者报道了一种分析锕系配合物的光谱方法的新发展,为锕系配合物的电子结构和键合性质提供了前所未有的见解角度。作者使用 M4 边共振非弹性 X 射线散射(RIXS),证实了以前在高能分辨率信号中被忽视的光谱特征,可靠地揭示了锕系化合物中局域 5f 电子的数量。 理论计算在解释实验数据方面发挥了至关重要的作用。例如作者使用 AMS 进行配体场密度泛函理论(LFDFT 手册、教程1、教程2、教程3)计算,以破译测量的 RIXS 信号并确认其与锕系电子构型的连接。 参考文献 Bianca Schacherl, Michelangelo Tagliavini, Hanna Kaufmann-Heimeshoff, Jörg Göttlicher, Marinella Mazzanti, Karin Popa, Olaf Walter, Tim Pruessmann, Christian Vollmer, Aaron Beck, Ruwini S. K. Ekanayake, Jacob A. Branson, Thomas Neill, David Fellhauer, Cedric Reitz, Dieter Schild, Dominique Brager, […]

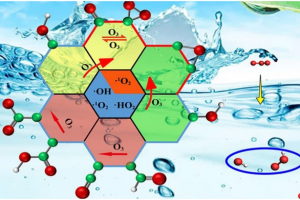

氧化石墨烯催化臭氧高级氧化过程中活性氧形成机理的探讨(Carbon 2024)

摘要 基于石墨烯催化剂的臭氧(O3)高级氧化工艺(AOP)作为一种高效的水体治理手段,探究其臭氧化的微观机理对环境治理具有重要意义。南京工业大学杨晓宁教授课题组,采用密度泛函(DFT)和反应分子动力学(ReaxFF)方法研究了氧化石墨烯(GO)表面多种含氧官能团的活性氧形成机制。 作者通过 AMS 软件中的 ADF 模块进行了一系列关于 O3 和含氧官能团的反应过渡态搜索,并采用隐式COSMO 溶剂化模型考虑了水溶液对反应过程的影响。反应路径和能量计算结果为多种含氧官能团的反应提出可行的臭氧化机制,可以更好的解释目前关于 GO 催化臭氧化的实验现象。作者进一步使用 ReaxFF 模块对 GO/O3/H2O 系统进行了多次动力学模拟,GO表面的含氧官能团与 O3 的反应过程被清晰的观察到。此外模拟过程中多种活性物种数量的时间演变也被统计。这些结果与 DFT 计算和实验数据较好吻合,进一步证实了文章提出的臭氧化机制的正确性。 参考文献 Huipeng Wang, Zhijun Xu, Xiaoning Yang, Probing the formation mechanisms of reactive oxygen species in graphene oxide-catalyzed ozone advanced oxidation processes, Carbon, 2024, 119831 感谢王慧鹏博士供稿!