一、研究背景

过渡金属因其可变价和d轨道特性长期主导氧化还原催化,而主族元素因缺乏d轨道,一度被认为活性有限。但近年研究发现,15族元素(Pn = P, As, Sb, Bi)的低价化合物,尤其是锑和铋,凭借孤对电子的特殊性质,也能表现出类似过渡金属的反应模式。

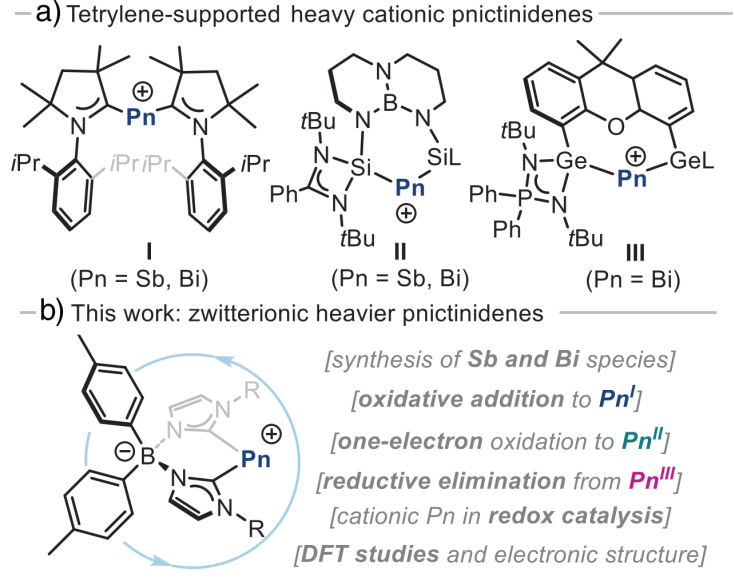

已有低价重氮族化合物虽能实现小分子活化,却受限于配体刚性大、可调性不足、副反应较多,难以进一步拓展。为解决这一问题,英国帝国理工学院、伦敦玛丽女王大学与德国萨尔大学团队合作,设计了一类前所未有的双离子型(zwitterionic)重氮族化合物。其核心创新在于引入双 (NHC) 硼酸盐配体,既带有阴离子电荷,又具强 σ 供电子能力,并可通过取代基灵活调控,为主族元素催化提供了新可能。

二、研究内容

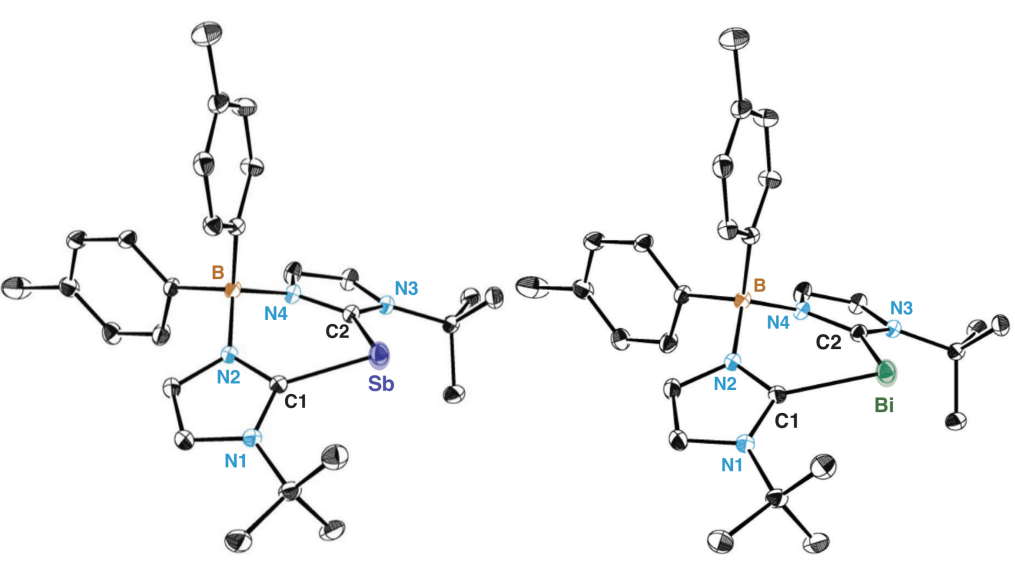

在结构表征上,研究团队通过单晶X射线衍射(SC-XRD)揭示了Sb(I) 和Bi(I) 化合物的稳定几何构型(图2),表明这一体系能有效稳定低价态Pn中心。

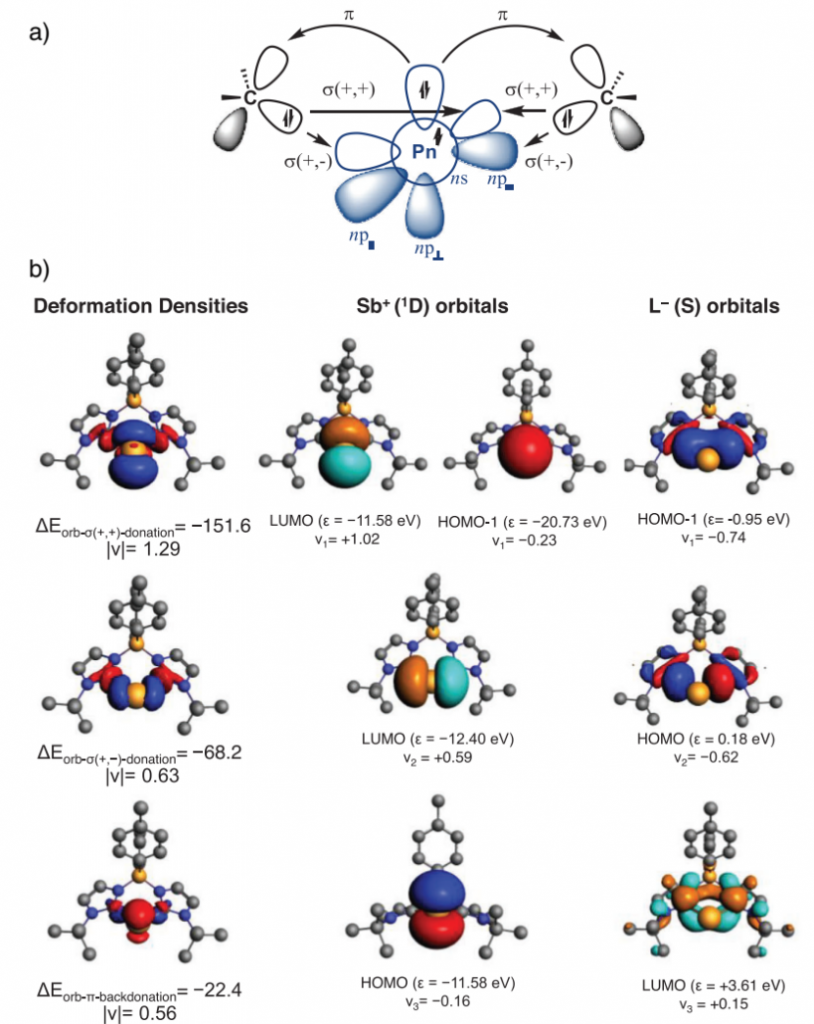

为了揭示电子特征,作者开展了系统的密度泛函理论(DFT)计算。化学成键分析结果表明,Pn中心整体带正电荷,但仍保留两对孤电子:一对主要呈s型,另一对为p型。自然键轨道(NBO)与自然共振理论(NRT)分析显示,其主要共振结构可表述为“Pn 带两对孤电子、两个 Pn–C 单键”。基于AMS的ADF模块进一步的能量分解分析-自然价键轨道理论分析(EDA-NOCV,图3)表明,配体与Pn中心的相互作用以强 σ 供给为主,而π反馈较弱,整体具有明显的离子性。这些计算结果与实验中观察到的高稳定性和反应多样性高度吻合。

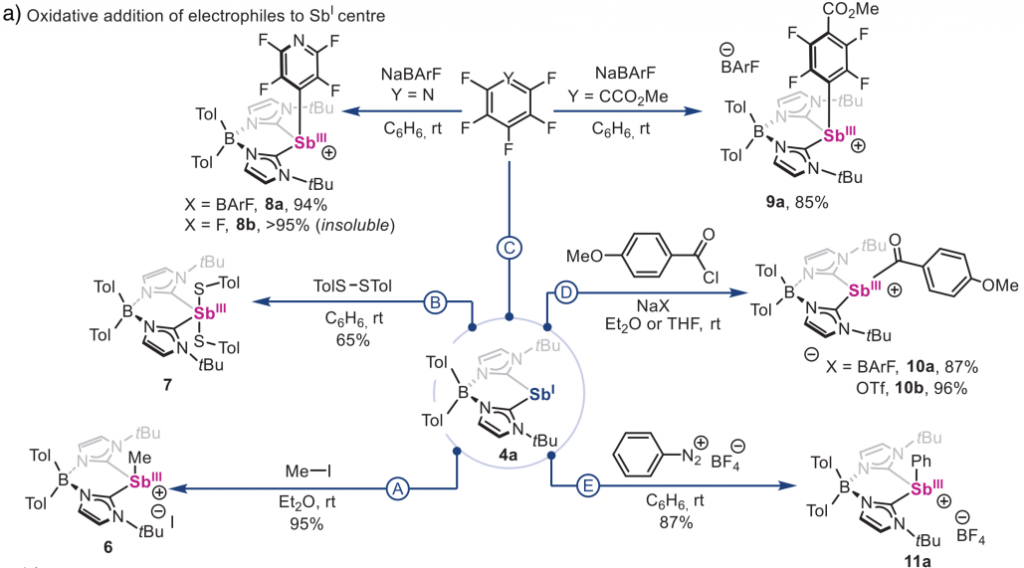

在反应活性方面,这些化合物可与碘甲烷、二硫化物、含氟芳烃、酰氯和重氮盐发生氧化加成,并进一步经历还原消除(如图4所示),包括C–H活化及罕见的Si–S脱氢偶联。这些转化在主族化学中极为少见,显示了其模拟过渡金属氧化还原行为的潜力。

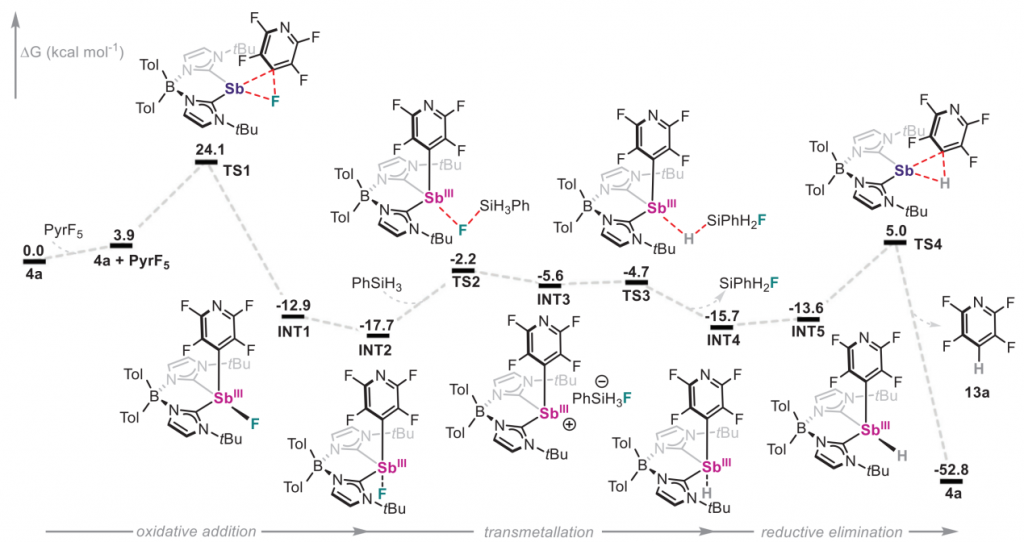

在催化性能探索中,作者以氢氟化反应(HDF)为模型反应,验证了该体系的应用潜力。以锑 (I) 化合物4a为催化剂,多氟芳烃在温和条件下即可定量转化。机理研究表明,反应遵循 Sb(I)/Sb(III) 氧化还原循环,其中 C–F 键的氧化加成是决速步骤(图 5)。值得注意的是,该机理与过渡金属催化高度相似,却完全由主族元素实现,具有重要意义。此外,该体系还能催化硅烷脱氢硫化反应,在生成 Si–S 键的同时伴随氢气释放,为能源化学中的氢气生成与小分子活化提供了新思路。

三、研究结论

本研究首次合成并表征了双离子型 Sb(I)/Bi(I) 化合物,证明它们能够稳定存在于多种氧化态中,这一成果突破了主族化合物难以稳定的传统认识。其电子特征兼具阳离子化的 Pn 中心与阴离子硼酸盐配体,既稳定又具亲核性,能够灵活参与氧化加成和还原消除。实验与理论结合表明,这些化合物不仅能实现 C–H 活化、Si–S 偶联等反应,还能高效催化氢氟化反应,并遵循 Sb(I)/Sb(III) 氧化还原循环。整体而言,该研究建立了全新的主族催化范式,为绿色合成、小分子转化及能源化学开辟了新路径。

四、参考文献

- Fernando S, Chan Y C, Fernandez S, et al. Zwitterionic Heavier Pnictinidenes in Redox Catalysis. Angewandte Chemie, 2025: e202505697. DOI: 10.1002/anie.202505697