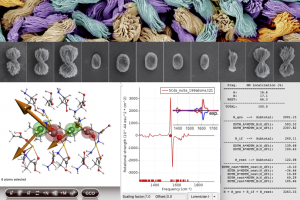

含二价金属离子的8-羟基喹啉聚合物的光电性质 本研究利用计算化学方法,探讨了含8-羟基喹啉配体的金属聚合物在有机发光二极管(OLED)等光电器件中的应用潜力。研究采用密度泛函理论(DFT)和非平衡格林函数(NEGF)技术分析了这些聚合物的光电性质和电子传输特性。首先,通过量子化学参数如重组能、离子势和电子亲和能,预测了聚合物的光电行为,结果显示VQ2和FeQ2是优异的电子和空穴传输材料,而PdQ2和VQ2则为最佳的电子和空穴阻挡分子。其次,通过I-V特性和传输谱分析,发现ScQ2、TiQ2、VQ2、CrQ2和MnQ2在0-2V电压范围内具有良好的电导率,尤其是CoQ2在2V时表现出最高的电导率。相比之下,NiQ2、CuQ2、PdQ2和PtQ2的电导率较低,PdQ2最差。研究结果为下一代光电和电子器件材料的设计提供了理论依据,尤其在OLED和纳米电子器件的应用中具有重要的指导意义。(Materials Chemistry and Physics, 2022, 281: 125899. DOI:10.1016/j.matchemphys.2022.125899) 一种用于检测和筛查新冠病毒的即时护理场效应晶体管生物传感器的设计 该文献讨论了一种基于场效应晶体管(FET)的生物传感器,用于检测COVID-19抗原。传感器在目标分子(COVID-19抗原)吸附后立即发生特定的电流变化,表明其对COVID-19抗原的高灵敏度。在实验中,传感器的电子特性(如电流)因COVID-19抗原的加入而发生显著变化,证明了传感器的准确性。然而,加入狂犬病病毒(Rabies)和中东呼吸综合征病毒(MERS)并未改变传感器的电子特性,表明该传感器对COVID-19具有高度的选择性。本研究为今后的实际制造提供了良好的指导。(Scientific reports, 2023, 13(1): 4485. DOI:110.1038/s41598-023-31679-5) SARS-CoV-2原始毒株、δ型和奥密克戎变种的刺突蛋白受体结合域与人类ACE2结合能的计算:一种密度泛函理论模拟方法 该研究文章采用密度泛函理论 (DFT) 模拟方法,计算了SARS-CoV-2原始毒株、δ型和奥密克戎变种的刺突蛋白受体结合域 (RBD) 与人类ACE2受体结合的能量。通过不分解界面以包含长距离相互作用,从而提高计算精度。研究发现,原始毒株、δ型和奥密克戎变种与人类ACE2受体的结合能量分别为-4.76 eV、-6.68 eV和-11.77 eV。这表明奥密克戎变种与ACE2的结合更有利,解释了奥密克戎变种在流行病学上的优势。本研究结果为开发中和剂提供了分子基础。研究还通过能量分解方法,利用QuantumATK详细计算了各变种的结合能成分。这些发现对于理解变种病毒的感染机制和设计有效的治疗方法具有重要意义。(Advanced Theory and Simulations, 2022, 5(12): 2200337. DOI: 10.1002/adts.202200337) 基于硅纳米线场效应晶体管的生物传感器在COVID-19病毒快速检测中的应用 本文采用半经验方法设计了一种新型硅纳米线生物传感器,并研究了其电子输运特性以检测COVID-19刺突蛋白。通过结合非平衡格林函数的半经验模型研究了各种电子输运特性,如透射谱、电导和电流。此外,通过研究流感病毒、轮状病毒和艾滋病毒等其他病毒的电子传递特性,验证了所开发的传感器的选择性。结果表明,该硅纳米线生物传感器可用于新型冠状病毒的准确鉴定,具有较高的灵敏度和选择性。(Nanomaterials, 2022, 12(15): 2638. DOI:10.3390/nano12152638) 基于密度泛函理论计算的SARS-CoV-2受体结合域刺突蛋白与人类ACE2复合物的结合自由能研究 这篇研究通过密度泛函理论(DFT)计算了不同突变体的SARS-CoV-2刺突蛋白受体结合域(RBD)与人类ACE2受体的结合自由能,以探究变异株在分子层面上对病毒传染性的影响。研究的重点是计算RBD和ACE2复合物的结合自由能,并且在计算过程中考虑了长程量子力学相互作用,确保了结果的高精度。研究显示,B.1.1.7变异株(含有A570D和N501Y突变)的结合自由能是原始毒株的五倍以上,表明该变异株可能具有更强的传染性。总的来说,这项研究不仅揭示了不同SARS-CoV-2变异株与ACE2的结合差异,而且通过精确的量子计算,深化了我们对病毒变异株传染性的理解,为新型疫苗和药物的开发提供了宝贵的理论依据。(Heliyon, 2022, 8(8). DOI:10.1016/j.heliyon.2022.e10128)

AMS 应用于发光显示材料研究案例集(三)

第二激发态三重态通过热激活反向内转换促进 TADF 和三重态-三重态湮灭光子上转换 近年来,由于 TADF 材料的高激子利用效率、低生物毒性等,TADF 有机发射体数量激增。然而现有的 TADF 通道在设计高性能材料方面还不够完善,特别是高位三重态介导的反向系间交叉过程。本文报道了一种热激活的反向内转换(TARIC)途径,该途径可以通过势能面锥形交点,实现从 T1 状态到 T2 状态的有效转移,势垒为 3.81 kcal mol−1。 在此基础上,介导的 T2 态促进了 TADF 和三重态-三重态湮灭光子上转换(TTA-UC)通道。此外,得益于TARIC途径,设计的 2′,7′-二氯荧光素(DCF)衍生物 DCF-MPYM-Me 光敏剂具有 13.6% 的优异上转换效率,高上转换效率对不含重原子的纯有机 TTA-UC 体系 TADF 光敏剂来说至关重要。 The Second Excited Triplet-State Facilitates TADF and Triplet–Triplet Annihilation Photon Upconversion via a Thermally Activated Reverse Internal Conversion, Yanliang Zhao, Yingnan Wu, Wenlong Chen, Ruiling Zhang, Gaobo Hong, Jiarui Tian, Honglei […]

AMS 应用于发光显示材料研究案例集(二)

电荷转移态中的自旋轨道耦合 阿姆斯特丹大学的研究人员研究了电子供-受体分子的扭曲对性质的影响。对于包含芘受体和二甲基苯胺供体的电子供体-受体体系,确定了自旋轨道耦合矩阵元(SOCME)、电荷分离的电子耦合,对构象的依赖性。 对热激活延迟荧光(TADF)、光动力疗法、三重态发光二极管而言,自旋轨道耦合效应起着决定性影响。作者在动力学和能量角度,讨论了旋-轨电荷转移系间窜跃 (SOCT-ISC) 机制,包括经典Marcus电子转移理论中,电荷分离、电荷复合的相关参数。自旋轨道耦合,在电荷复合到三重态过程中起着重要作用,可以通过TD-DFT 进行探索,同时TD-DFT也为理解和预测 SOCT-ISC 机制提供了有效途径。该研究用丙酮和 4-硫代胸腺嘧啶的自旋轨道耦合矩阵元作为基准。 关于这项工作的三个报告的视频资料,可以辅助读者理解如何在自己的工作中使用类似的方法: 芘-二甲基苯胺正交电荷转移态的自旋-轨道耦合_René Williams 使用计算化学来描述和理解SOCT-ISC机制_Davita van Raamsdonk 正交电荷转移态中的自旋轨道耦合_Shivan Bissesar 所有 ADF 输入文件(链接)。 Bissesar, D. M. E. van Raamsdonk, D. J. Gibbons, R. M. Williams, Spin Orbit Coupling in Orthogonal Charge Transfer States: (TD-)DFT of Pyrene-Dimethylaniline. Molecules 2022, 27 (3), 891. 热激子基 TADF 分子设计的理论探讨 近年来TADF过程的研究取得了诸多突破,但要进行更高效率和量子产率的TADF分子设计,还需要更多深入的理论机理上的研究。与传统(冷)TADF一样,基于热激子的TADF材料也可以有效地利用单重态和三重态激子,理论上产生100%的IQE。与冷TADF(从低激发T1到S1)不同,热TADF中的RISC过程发生在高激发三、单重激发态(Tm(m>1)与Sn(n>1))之间。设计满足热激子形成条件的材料,例如低三重态之间能隙足够大,而高激发单-三重态能级间隙足够小,仍然是相当困难的。 印度SRM大学化学系Jesni M Jacob、Mahesh […]

AMS 应用于发光显示材料研究案例集(一)

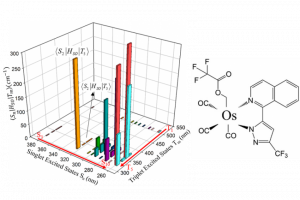

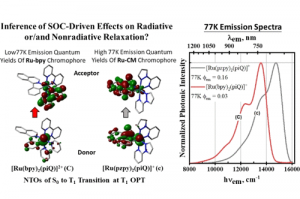

Ru(II)-(双齿环金属化芳香配体)发色团的固有77K磷光特性和计算模型:其相对较低的非辐射速率常数源于发射态和基态之间的低自旋轨道耦合驱动的振动耦合振幅 作者研究了 Kasha 型发射 Ru(双齿环金属化芳香配体)、[Ru(pzpy)2(CM)]+ 离子发色团(CM=1-苯基异喹啉、2,3-二苯基吡嗪和1,4-二氮杂三苯撑,pzpy=2-吡唑-1-基吡啶)的光诱导弛豫。这是首次报道纯 Ru-(双齿 CM)发色团的磷光行为。磷光发色团的 77 K 光诱导弛豫特性表明,在 670-900 nm 的发射区域,发射量子产率高于参考 Ru-bpy(bpy=2,2′-联吡啶)发色团。Ru-CM 发色团的这种现象可以归因于它们在 77 K 非辐射速率常数(kRAD)下的异常低的幅度,尽管它们的辐射速率常数并不显著。为了研究 Ru-CM 和 Ru-bpy 发色团之间 77 K 光诱导行为弛豫的差异,我们使用了计算模拟,应用了 kRAD 的基本形式和与温度无关的 kRAD 方程,其中包括计算的自旋轨道耦合值。 Intrinsic 77 K Phosphorescence Characteristics and Computational Modeling of Ru(II)-(Bidentate Cyclometalated-Aromatic Ligand) Chromophores: Their Relatively Low Nonradiative Rate Constants Originating from Low Spin−Orbit Coupling Driven […]

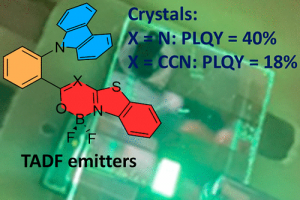

苯基邻位连接供-受体的苯并噻唑基二氟化硼化合物空间调控,用于OLED的TADF发光材料(ACS Appl. Mater 2024)

摘要 乌克兰利沃夫国立理工大学设计、合成了两种咔唑电子供体、苯并噻唑稠合硼杂环受体,通过苯邻位连接的染料,并对其进行了光谱研究。由于硼杂环单元的空间效应,染料在晶态时表现出不同的构象。分子间大量氢键作用、分子堆积中非常弱的π-π堆积,导致强烈的固态发光,晶体的光致发光量子产率分别为40%和18%,基于主体的发光层的光致荧光量子产率为50%和42%。 这些化合物显示出聚集诱导发光和热激活延迟荧光(TADF)。电离势(IP)和电子亲和势(EA)值表明,所开发的染料具有良好的电荷注入能力和双极电荷传输性能。通过渡越时间测量,检测了染料层中的空穴和电子的传输。苯并噻唑基二氟化硼配合物在1.35 × 106 V cm-1 的电场下显示出1.5×10-4 和 0.7×10-4 cm2 V-1 s-1 的高电子迁移率。因此这些染料用作有OLED的发射体是非常成功的,其外部量子效率分别为 15% 和 13%。我们的研究标志着固态发射二氟化硼染料领域的一个关键进展,该染料可以作为 TADF 发射器应用于OLED。所得结果表明,苯邻位连接供体-受体染料中,受体单元的取向对 TADF 活性有显著影响。 其中逆向系间窜跃速率、自旋轨道耦合矩阵元,采用AMS软件中ADF模块计算得到。 参考文献 Sterically Tuned Ortho-Phenylene-Linked Donor–Acceptor Benzothiazole-Based Boron Difluoride Complexes as Thermally-Activated Delayed Fluorescence Emitters for Organic Light-Emitting Diodes, ACS Appl. Mater. Interfaces 2024, DOI: 10.1021/acsami.4c12662

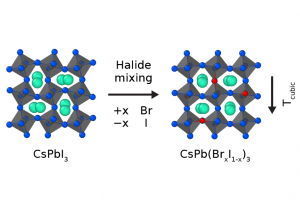

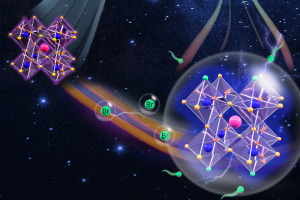

ReaxFF新力场:全无机卤化物钙钛矿中卤化物混合的原子效应

摘要 金属卤化物钙钛矿已成为光电应用中极具前景的材料,其卓越的性能使其成为太阳能电池和LED的理想候选材料。现有的钙钛矿组合物通常涉及不同离子的混合,目的是针对特定应用,对材料的光电性质和稳定性进行微调。为了理解离子混合的原子效应,埃因霍温理工大学和宾夕法尼亚州立大学的研究人员开发了一种用于大规模分子动力学模拟的无机金属卤化物钙钛矿(CsPbX3,X=Br 或 I)的 ReaxFF 力场[1]。 研究人员利用 DFT 计算生成的参考数据集,使用 AMS 软件中的 ParAMS 参数化功能,基于先前开发的 CsPbI3 的力场(该力场有助于研究体材料降解反应[2]以及表面和晶界的影响[3]),对该力场进行了扩展, 得到了新的无机卤化物钙钛矿的 ReaxFF 力场[4] CsPb(BrxI1-x)3 ,新开发的 I/Br/Pb/Cs 参数集首次对 Br 进行描述。在包括状态方程、混合焓、降解反应和缺陷迁移能垒在内的各种基准测试中,该力场表现良好。在分子动力学模拟中,该力场可以准确地再现材料的有限温度效应,例如无机钙钛矿的各种体相之间的相变。 使用新的力场参数,研究人员确定,由于 I 和 Br 离子的尺寸失配,卤化物混合对材料中八面体的相变温度和倾斜动力学有着深远的影响。利用卤化物混合的稀释极限(即取代钙钛矿晶格中的单个卤化物),确保这种效应是非局部的,距离混合位点高达两纳米。混合效应的非局部性,解释了为什么少量卤化物混合会对材料性质(如相变温度)产生很大影响。新的 ReaxFF 力场参数,为大型现实体系通过原子模拟,进一步探索无机混合卤化物钙钛矿的复杂动力学铺平了道路。 参考文献 Pols, M.; van Duin, A. C. T.; Calero, S.; Tao, S. Mixing I and Br in Inorganic Perovskites: Atomistic Insights from Reactive Molecular […]

具有手性连续体的光子活性蝴蝶结纳米组件(Nature 2023)

摘要 在最近发表在《自然》杂志上的一项研究中,美国密歇根大学Kotov教授小组的Prashant Kumar博士报导了具有显示手性连续体的化学结构的蝴蝶结纳米结构微粒。与具有二元左右手性的典型手性结构不同,它们的扭曲可以从完全扭曲的左手结构精确调控到扁平煎饼结构,再到完全扭曲的右手结构。合成快速而直接,可以选择性反射某些类型的圆偏振光,这种手性材料成为经济型手性超材料的杰出代表。这对机器人视觉开发领域具有重要意义,可能推进机器人在复杂人类环境中精确导航的技术发展。而且蝴蝶结颗粒的分散结构,非常有利于在各种类型材料上的印刷。 为了解释实验观察到的蝴蝶结纳米组件的巨大振动圆二色性信号(VCD),用ADF进行了DFT计算。Paul Nicu博士对大型蝴蝶结结构(200至400个原子之间)进行了BP86/DZP计算,并使用AMS图形用户界面的VCDtools程序对结果进行了分析。 延申参考阅读:https://www.sohu.com/a/657193321_121334651 参考文献 Prashant Kumar, Thi Vo, Minjeong Cha, Anastasia Visheratina, Ji-Young Kim, Wenqian Xu, Jonathan Schwartz, Alexander Simon, Daniel Katz, Valentin Paul Nicu, Emanuele Marino, Won Jin Choi, Michael Veksler, Si Chen, Christopher Murray, Robert Hovden, Sharon Glotzer and Nicholas A. Kotov, Photonically active bowtie nanoassemblies with chirality continuum, Nature volume 615, […]

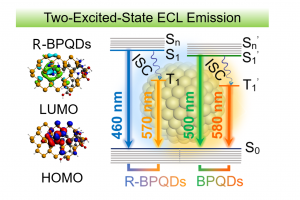

南京大学鞠熀先课题组提出双激发态电化学发光机制并用精氨酸修饰黑磷量子点增强发光强度(Nat. Comm. 2022)

电化学发光(ECL)过程中的激发态是通过电活性物质与电极之间发生电子传递形成的中间体自由基之间发生电子转移反应产生的。通常,激发态物种可以是1R*或者3R*。根据自旋统计规则, 1R*和3R*的比值为1:3,从最低激发三重态(T1)到基态(S0)是非辐射跃迁。因此,ECL发光体的最大量子效率仅为25%,这限制了ECL过程中辐射能量的充分利用。热激活延迟荧光过程可以实现3R*到1R*的快速反系间窜越,从而充分利用单线态和三线态激子。但是,热激活延迟荧光过程通常仅在最低激发单重态(S1)和T1之间的能隙足够小(约0.1 eV)时才能发生。近期,南京大学生命分析化学国家重点实验室的鞠熀先教授研究团队用黑磷量子点(BPQDs)作为ECL发光体,实现了同时从S1到S0和T1到S0发生辐射跃迁产生ECL。 BPQDs在2014年首次由块状黑磷制备(Angew. Chem., Int. Ed. 2015, 54, 3653−3657),已广泛用于光热治疗、电催化和柔性器件等领域。BPQDs和黑磷纳米片的ECL已受关注,但空气中的氧化降解使黑磷纳米材料表面存在氧化缺陷,严重影响其光学和电学性能。在该工作中,作者用溶剂热法制得直径4 nm左右的BPQDs(图1),提出一种精氨酸(Arg)钝化BPQDs氧化缺陷的策略。精氨酸通过其胍基的离域正电荷与BPQDs表面氧化缺陷的负电荷间的静电和氢键相互作用结合,提高了BPQDs的水溶性、稳定性、可修饰性和ECL性能。 图 1. 精氨酸修饰前(BPQDs,蓝色)后(R-BPQDs,红色)的电镜与谱学表征 在阴极共反应剂K2S2O8存在时,R-BPQDs/GCE在−1.20 V出现ECL峰,其强度比BPQDs/GCE高25倍,阴极ECL效率比BPQDs高3.2倍。BPQDs和R-BPQDs的ECL光谱都表现出双发射的性质,其波长与它们各自的荧光和磷光峰位置一致。因此,BPQDs和R-BPQDs具有同时从S1到S0和T1到S0发生辐射跃迁产生ECL的性质(图2)。根据精氨酸与BPQDs的氧化缺陷之间的静电和氢键相互作用,作者用AMS软件ADF模块进行密度泛函理论计算,验证了精氨酸的重要作用。氧化缺陷导致BPQDs的最高占据分子轨道(HOMO)局域在缺陷位置,阻碍电子转移,因此降低了发光强度。在精氨酸修饰钝化表面氧化缺陷后,R-BPQDs的HOMO移动到中心位置,从而改变了电子跃迁途径,使HOMO与最低未占据分子轨道(LUMO)的空间重叠更大,明显提高了发射强度和电荷转移能力。通过比较不同氨基酸修饰BPQDs后的ECL变化,作者认为R-BPQDs的阴极ECL增强归因于精氨酸中吸电子胍基的存在,它稳定了邻近的电子注入R-BPQDs的LUMO后产生的R-BPQDs阴离子自由基R-BPQDs•−。 图2. 精氨酸修饰BPQDs前后的阴极ECL机制 为了将R-BPQDs的ECL用于生物分析,作者用含有精氨酸的多肽(精氨酸-精氨酸-甘氨酸-天冬氨酸-丝氨酸,RRGDS)代替精氨酸修饰BPQDs,合成RRGDS-BPQDs,其中RGDS可以特异性识别整合素αV/β3,并将RRGDS-BPQDs共价连接在多壁碳纳米管修饰的GCE上,利用RGDS将细胞膜表面富含整合素αV/β3的A549细胞结合到电极表面,开发出一种用于评估整合素抑制剂抑制效率的灵敏ECL方法,证明了BPQDs的ECL以及激发态调节策略的实用性。该工作提出的ECL激发态调节新策略为解密ECL机理提供了新途径,并拓宽了纳米ECL发光体的应用。 上述相关成果已以“Arginine-modified black phosphorus quantum dots with dual excited states for enhanced electrochemiluminescence in bioanalysis”为题发表于Nature Communications(DOI: 10.1038/s41467-022-35015-9)。博士生于思琦和博士后杜宇为该工作的共同第一作者,鞠熀先教授为通讯作者。 鞠熀先教授课题组长期从事纳米发光体的ECL及其生物传感应用研究:首次在水相体系研究QDs的ECL性能,并将其用于共反应剂的化学传感(Anal. Chem. 2004, 76, 6871–6876),制得第一支量子点ECL生物传感器(Chem. Commun. 2007, 404–406),构建了QDs的能量转移、电子转移、表面缺陷、自生共反应剂、共反应剂消耗等ECL新机制,发现了新的ECL共反应剂,建立了小分子、DNA、蛋白质和糖基的ECL检测方法,研制出低ECL电位的量子点。随后,该研究组设计合成了多种具有ECL性能的无机纳米颗粒,如g-C3N4纳米片、钴基MOF、电活性MOF、鲁米诺或Ru(bpy)32+负载的纳米复合材料、双稳定剂封端的Au纳米簇和铜掺杂的铽MOF等,提出新的ECL生物传感机制(Angew. Chem. Int. Ed. 2020, 59, 10446-10450; J. Am. Chem. Soc. 2021, 143, 3049-3053; Anal. Chem. 2021, 93, 14878)。近年来,鞠熀先教授通过合成噻咯-咔唑偶联的聚合物量子点(Pdots)和钌联吡啶掺杂的Pdots,提出了双ECL增强策略,发展了电子受体-电子供体-聚集发光基团偶联的高效ECL发光体和Pdots双分子内共振能量转移的ECL体系,构建了金属离子和多种疾病标志物高通量可视化成像检测方法,用合成的共反应剂内嵌高ECL效率的Pdots,实现了单个活细胞膜蛋白与单细胞分泌物的无试剂ECL成像检测(Angew. Chem. Int. Ed. 2021, 60, 197; Biosens. […]

山东大学刘锋《ACS Appl. Mater. Interfaces》:两步热注射法制备低缺陷混合卤化物钙钛矿纳米晶

关键词 两步热注射;钙钛矿纳米晶;空位缺陷;蓝光LED 正文 开发高荧光量子产率(PLQY > 80%)的纯蓝光钙钛矿纳米晶具有重要的基础和现实意义,因为这些材料可以作为光发射层应用于蓝光LED。阴离子交换策略是目前获得蓝光钙钛矿纳米晶的常用方法,它使用Br盐对预合成的CsPbCl3纳米晶进行后处理,通过触发Cl–和Br–离子之间的交换获得混合卤化物蓝光纳米晶。然而,大多数阴离子交换策略得到的CsPb(Cl/Br)3纳米晶PLQY通常低于30%,意味着传统制备方法无法有效消除混合卤化物当中的非辐射复合缺陷,特别是Cl空位缺陷。 山东大学刘锋教授课题组通过分析Cl空位填充热力学原理,对传统混合卤化物纳米晶制备方法进行优化改进,设计了一种简单、高效的两步热注入方式,通过调节Br离子前驱体反应活性和反应温度,打破了Cl空位填充热力学限制,在实现阴离子交换反应的同时填补了Cl空位缺陷,制备出PLQY接近100%的蓝光CsPb(Cl/Br)3量子点。所开发的纯蓝光LED(发射峰值在~460 nm)具有4 V的低开启电压和在8 V左右的高稳定性。相关工作以“Filling Chlorine Vacancy with Bromine: A Two-Step Hot-Injection Approach Achieving Defect-Free Hybrid Halogen Perovskite Nanocrystals”为题,发表于《ACS Applied Materials & Interfaces》,并被选为封面文章。 1. 两步热注射法 混合卤化物钙钛矿中的Cl-Br阴离子交换本质上是一个动力学过程,只要提供充足浓度的反应离子即可完成卤素交换反应。然而,得到的大多数混合卤化物PLQY较低,说明引入的Br–离子不能有效填补或消除Cl空位。这和Cl空位填充过程的热力学性质有关,因为Br–填充 Cl空位可以看作是PbCl6八面体的修复过程,在这个过程中Br–离子和Pb2+将形成新的化学键配位,见图1(a)。 方案1(a)阴离子交换反应和通过形成Pb-Br化学键填充Cl空位的示意图;(b)两步热注射方法合成CsPb(Cl/Br)3纳米晶的示意图。 2. Br前驱体和反应条件的优化 新的Pb-Br化学键的形成只有在其热力学壁垒被打破时才会发生,因此需要对合成参数进行额外调控,例如Br前体反应活性、反应温度等。基于此,课题组研究了一系列具有代表性的Br前驱体,包括PbBr2、GeBr2、ZnBr2、InBr3、AgBr和CuBr2,并研究了它们在120 ~ 160 ℃范围内注入到CsPbCl3纳米晶溶液的温度(图1(b))。通过评估各个反应条件下所得到的纳米晶的光学性质,确定最佳反应温度和最优的Br卤素源。 图1(a)使用AgBr制备的纳米晶的PL光谱;(b-c)使用 PbBr2、GeBr2、ZnBr2、CuBr2和InBr3制备的纳米晶PL光谱;(d-e)使用GeBr2制备的Cl/Br钙钛矿纳米晶的TEM-EDX分析;(f)使用各种Br前体所得纳米晶的XRD谱。 3. 低缺陷纳米晶的表征 如图2(a)所示,在相同PL峰位置条件下(~460 nm),采用GeBr2于160 ℃制备的CsPb(Cl/Br)3纳米晶PLQY达到98%,而其他卤化物前驱体得到的纳米晶QY普遍低于20%。但当注入温度降低到120 ℃时,GeBr2制备的样品PLQY也会下降到约60%,表明不同温度条件下Cl空位的填充情况不同,进一步支持了Cl空位填充过程是一个热力学过程,即Br前驱体反应活性和反应温度对其能量壁垒的打破起非常关键的作用。为直观展示空位缺陷,课题组采用XPS技术对纳米晶进行结合能表征。如图2(b),GeBr2制备的纳米晶XPS Pb 4f7/2谱可以很好地采用单峰拟合,约138.5 eV,对应Pb2+与卤素离子的键合状态。而PbBr2制备的纳米晶(PLQY ~1%),其XPS除了该固有的特征峰外,还包含一个由油酸铅贡献的信号(空位缺陷的一个重要特征,~138.0 eV),表明GeBr2制备的纳米晶确实有效抑制了空位的生成。 图2(a)不同Br前体和两种不同反应温度下制备的CsPb(Cl/Br)3纳米晶的PLQY;(b)为PbBr2和GeBr2制备的样品的XPS Pb 4f7/2谱图。 […]

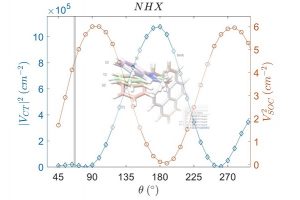

电荷转移态中的自旋轨道耦合(Molecules 2022)

摘要 阿姆斯特丹大学的研究人员研究了电子供-受体分子的扭曲对性质的影响。对于包含芘受体和二甲基苯胺供体的电子供体-受体体系,确定了自旋轨道耦合矩阵元(SOCME)、电荷分离的电子耦合,对构象的依赖性。 对热激活延迟荧光(TADF)、光动力疗法、三重态发光二极管而言,自旋轨道耦合效应起着决定性影响。作者在动力学和能量角度,讨论了旋-轨电荷转移系间窜跃 (SOCT-ISC) 机制,包括经典Marcus电子转移理论中,电荷分离、电荷复合的相关参数。自旋轨道耦合,在电荷复合到三重态过程中起着重要作用,可以通过TD-DFT 进行探索,同时TD-DFT也为理解和预测 SOCT-ISC 机制提供了有效途径。该研究用丙酮和 4-硫代胸腺嘧啶的自旋轨道耦合矩阵元作为基准。 关于这项工作的三个报告的视频资料,可以辅助读者理解如何在自己的工作中使用类似的方法: 芘-二甲基苯胺正交电荷转移态的自旋-轨道耦合_René Williams使用计算化学来描述和理解SOCT-ISC机制_Davita van Raamsdonk正交电荷转移态中的自旋轨道耦合_Shivan Bissesar 所有 ADF 输入文件(链接)。 参考文献 Bissesar, D. M. E. van Raamsdonk, D. J. Gibbons, R. M. Williams, Spin Orbit Coupling in Orthogonal Charge Transfer States: (TD-)DFT of Pyrene—Dimethylaniline. Molecules 2022, 27 (3), 891.

标签

关于费米科技

最近更新

- HfCl2/Sc2CO2范德华异质结的铁电调控谷电子与非易失存储 2025年4月6日

- 烷基糖苷表面活性剂胶束溶液中深共晶溶剂诱导凝聚:超分子溶剂的形成及其在食品分析中的应用(Talanta 2025) 2025年4月3日

- 【重庆大学】甲烷/烟煤混合爆燃的火焰行为、压力演变和分子反应机理(Fuel 2025) 2025年3月31日

- 【Simpleware】自动分割膝关节 CT 计算髌骨倾斜角 2025年3月31日