本研究采用由 Xe 等离子聚焦离子束扫描电子显微镜(Xe PFIB-SEM)获取的大尺寸 3D 微观结构数据集,通过生成对抗网络(GAN)框架学习和生成固体氧化物燃料电池电极的 3D 微观结构。利用有限元分析进行电化学性能模拟,并与基于晶粒的生成算法(DREAM3D)进行对比。机器学习模型能够以高保真度重建微观结构,使其成为 ICME 工具集中有价值的补充。

气敏材料与器件的模拟

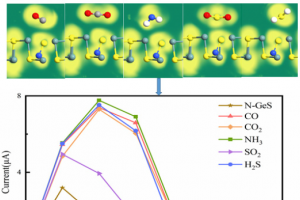

QuantumATK 因其在材料电子态、输运性质和分子动力学性质等方面有丰富的模拟工具箱,特别适合研究这类气敏材料和器件特性,包括: 检测分子在材料上的吸附和脱附 使用过渡态搜索或分子动力学方法研究 吸附导致的电输运特性变化 构造器件构型,直接计算体系电流变化与影响因素 相关机理的探讨 丰富的电子态投影、电荷分析、结构分析等手段,帮助理解机理 Biaxila 应变调控 C5N 基二维器件高各向异性气敏性能:第一性原理研究 二维氮化碳材料因其丰富的元素资源、高物理化学稳定性和优异的电子性能,被广泛应用于器件制备、气体吸附与分离等诸多领域。本文采用密度泛函理论和非平衡格林函数方法,研究了 C5N 基结构的电子结构、输运特性和气体灵敏度。结果表明,电子输运表现出明显的各向异性,其中扶手椅型方向的电子输运比锯齿型形方向的电子输运更具导电性。值得注意的是,两个方向都存在负微分电阻效应。此外,还研究了吸附在 C5N 单层上的无机分子(NO、CO、NO2、SO2 和 NH3)的输运和传感特性。结果表明,CO、SO2 和 NH3 以物理吸附的形式存在于C5N表面,而 NO 和NO2 则以化学吸附的形式粘附在 C5N 表面。设计的C5N 气敏传感器对 NO 和 NO2 分子表现出很高的灵敏度,在 0.1 V 偏压下对 NO2 的灵敏度达到81%。最后研究了应变对气敏器件吸附性能的影响。研究表明,在扶手椅方向施加 -4% 的应变可以明显增加 NO 和 NO2 的电流,显著提高气敏器件的性能。无论是对器件施加应变还是气体吸附,C5N 材料始终保持明显的各向异性。本研究表明 C5N 是一种高度各向异性和灵敏性的二维材料,在电子特性和气体传感领域有着广阔的应用潜力。 Li, H., Liu, Z., Liu, G., Yang, N., Wu, […]

扭转hBN/NbSe2异质结构的电子特性及其在锂离子电池中的应用:第一性原理研究

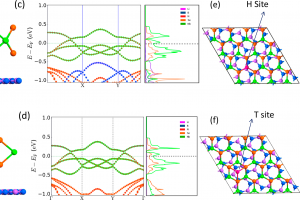

简介 可用作锂离子电池电极的二维(2D)材料多种多样,但很难有单一材料可以满足所有的综合性能需求。因此,研究的一个努力方向为设计异质结构,从而实现在单一母体结构中不存在的特性。这篇论文报道的工作中,作者设计了一种由导电的2D NbSe2层和绝缘的六方氮化硼(h-BN)制成的范德华异质结构作为锂离子电池中的电极,并考查两种材料层间扭转角度的影响。异质结构实现了金属特性,这使得本来绝缘的h-BN能够应用于电池。吸附位点随扭曲角度的不同而变化。对于5.21°和54.79°的扭转角,H位点是最有利的吸附位点,但对于所有其他扭转角,T位点仍然是最有利吸附位点。当表面之间的角度为19.11°时,在不同的扭曲角度下,与所有其他配置相比,异质结构表现出更好的稳定性。与单个单层相比,吸附能得到增强,表明嵌入效果更好。在19.11°的扭曲角下,结构显示出0.6eV的最小扩散势垒,而在所有其他扭曲角下显示出0.9eV的势垒。开路电压为0.62 V。该结构显示出185 $ \mathrm{mA}~\mathrm{h}~\mathrm{g}~\mathrm{m}^{−1}$的比容量。 研究内容 作者使用 QuantumATK 中的原子轨道线型组合(LCAO)基组方法的DFT对这种异质结构进行了详细的研究。使用 QuantumATK Builder 中的 Interface 工具可以构造任意材料之间的界面,控制晶格试配情况、超胞原子数和晶格张力,并比较了不同扭转角度的结构特征,以及在锂离子嵌入后结构的变化情况,确认19.11°为最好的扭转角度,并研究了扭转角度为 19.11 度时锂离子的嵌入吸附位点。作者通过结构的结合能、形成能以及第一原理的动力学说明了这些结构的稳定性。由体系的吸附结构状况、离子吸附能等信息可以计算出理论的比容量和开路电压。 采用电子分布、电荷布居和态密度投影等手段可以分析锂离子吸附后的构型的电子态。 采用CI-NEB方法可以计算锂离子在其中不同位点间的扩散能垒。 QuantumATK简介 以上是 QuantumATK 在电池材料研究中的一个入门级案例,供材料学计算模拟的初学者参考。实际上,QuantumATK 是一个全集成、全功能的材料与器件模拟平台,用户可以通过友好的图形界面可以直接使用以上多种计算引擎进行材料学模拟研究。QuantumATK 完全基于 Python 开发,用户可以直接编程混合使用其中专有的 Python 类型和更多的开源模块进行二次开发,丰富自己的研究工具箱。 QuantumATK 在整合和改进传统计算方法引擎和材料性质计算模块方面进行诸多有益的尝试,为全流程的材料计算模拟准备好了必要的工具。自有的密度泛函理论(DFT)方法算法可以更好的的平衡计算量和精度,常规DFT计算可以直接模拟数千原子的超大体系,杂化泛函计算速度提升百倍,可以直接计算千原子体系;机器学习力场方法可以在图形界面上操作,实现训练、验证、主动学习和力场应用的全部流程;在性质计算方面,QuantumATK 包含多种复杂物理模型,提供力、光、热、电、磁、电输运等性质的计算模块;独特的双电极器件与栅极器件模型可以直接计算复杂异质结构的伏安特性和转移特性等,是研究纳米电子器件的有力工具;在聚合物材料、电池材料等多领域都提供特殊的模型和方法,更好的模拟贴近实际的材料体系。 更多信息参看费米科技官网: https://www.fermitech.com.cn/quantumatk 参考 Sahoo, S., et al. Electronic Properties of Twisted hBN/NbSe 2 Hetero-Structure and Its Application as an Electrode in Lithium-Ion Battery: […]

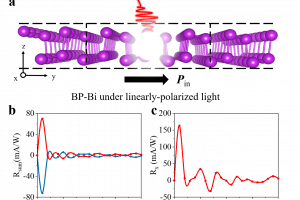

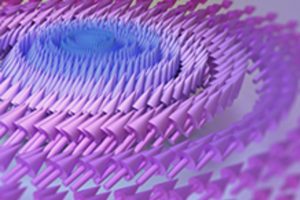

考虑自旋轨道耦合的二维范德瓦尔斯铁电半导体中可调的自旋体光伏效应

背景介绍 体光伏效应是一种特殊的非线性光学效应,它可以让在中心反演对称性破缺的体系中受到光照后产生直流电,这种效应和二次谐波效应(产生交流电)也具有密切的关系。自旋体光伏效应是体光伏效应的一种衍生子效应,特指材料在被光照射后可以产生自旋流。要产生自旋体光伏效应的核心是自旋-动量锁定,而考虑相对论效应则是最直接的一种实现自旋-动量锁定的方法。在本文中,作者系统地总结了由于相对论效应产生的自旋体光伏效应的机理,并通过对称性分析和第一性原理量子输运方法研究了在铁电调控下这些自旋流的调制情况。 研究内容 近日,北京大学物理学院吕劲课题组在Phys. Rev. B上发表了题为“Tunable spin photogalvanic effect in two-dimensional van der Waals ferroelectric semiconductors with spin-orbit coupling”的工作,该工作系统性地研究了由于自旋轨道耦合效应导致的自旋体光伏效应在范德瓦尔斯铁电材料中受铁电调控的一般情况。并且在研究面内铁电极化时发现一种全新的物理现象,即调控体系的铁电极化方向后,光激发的自旋流不发生改变,但电荷流的方向发生改变,作者将这种全新的现象命名为“隐藏的自旋流调控”效应。 本文中的相对论性第一性原理量子输运模拟是由QuantumATK实现(采用了相对论性的赝势和原子轨道基的结合),本文的结果表明了使用量子输运方法研究特定体系的输运性质(包括非线性光学效应)已经成为了继密度泛函微扰理论之后的又一有力工具。本文的第一作者为课题组博士方世博,通讯作者为北京大学物理学院罗昭初研究员和吕劲研究员。 以下是使用QuantumATK计算的自旋体光伏的电荷流和非共线自旋流性质,文中考虑了三种二维材料中的铁电调控情况,分别是面内铁电材料(BP-Bi为例): 面外铁电材料(α-GeTe为例): 和面内面外耦合的铁电材料(α-In2Se3): 总结: 该工作系统地提出了一个模型,用于描述自旋-光电旋效应(SPGE)在自旋轨道耦合(SOC)铁电半导体中的行为,考虑了一阶相对论扰动(Rashba效应),包括平面内、平面外和平面内-平面外耦合的自旋轨道耦合。在平面内铁电材料中,可以通过调节铁电性质来调制Sz分量的自旋电流,但不能通过圆偏振光来实现。在平面外铁电材料中,无论是线偏振光还是圆偏振光都可以通过调节铁电性质来调制Sx和Sy分量的自旋电流。在耦合铁电材料中,无论入射光的类型如何,都可以通过铁电性质有效地控制自旋电流的所有三个分量。通过采用第一性原理计算和量子输运,该文使用BP-Bi、α-GeTe和α-In2Se3这三个案例验证了这个模型。结果表明,当忽略高阶相对论扰动时,该模型是成立的。然而,当铁电材料受到来自高阶相对论效应(Dresselhaus效应)的扰动时,需要对模型进行特定修改。这项工作为未来关于电-光-磁耦合新型存储器的研究铺平了道路。 参考文献: Tunable spin photogalvanic effect in two-dimensional van der Waals ferroelectric semiconductors with spin-orbit coupling. Phys. Rev. B 109, 195202 (2024); DOI:https://doi.org/10.1103/PhysRevB.109.195202

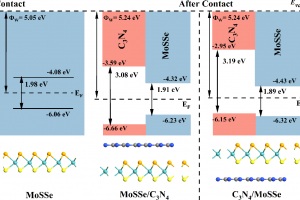

基于Janus-MoSSe和C3N4构建的范德华异质结中的可调节能带排列和光学特性

背景简介 具有可调节能带排列的范德华异质结被认为是未来制造高性能多功能纳米光电器件的理想候选材料。在半导体与半导体结合构建的异质结构中具有多种能带排列方式,包括I型(跨接)、II 型(交错)以及 III 型(断隙)。I 型异质结构中的电子和空穴都位于同一种半导体材料中,这将有利于载流子的快速复合,这一特性使得I型异质结通常用于发光器件中。而在II型异质结构中,电子和空穴则位于不同的半导体材料,这种空间上的分离能够有效抑制载流子的复合并延长层间激子寿命,因而在太阳能器件中得到广泛应用。对于III型异质结构,由于两种半导体材料的价带和导带相互重叠,导致III型异质结构具有更高的电子隧穿概率。因此,实现异质结构的可调节能带排列是制造高性能的多功能纳米光电器件的前提。然而,目前大多采用调节异质结构的构成层成分或者厚度的方法来实现能带排列方式的变化,显然这些方法难以在实验中实现。 研究内容 由于具有 S 原子和 Se 原子两个不同的表面,因此 Janus-MoSSe 两表面的电势并不相同。基于 MoSSe 的这种特性并考虑 C3N4 相对 MoSSe 的不同旋转角度,通过结合能的计算获得最稳定的 MoSSe/C3N4(C3N4-Se)和 C3N4/MoSSe(C3N4-S)异质结构,并进行相关性质的研究。研究表明,由于两种异质结构内建电场强度的不同(图1c-d)导致构成层的能带边缘位移的差异(图2),MoSSe/C3N4 异质结构呈现出I型能带排列特征,这将适用于发光器件中,C3N4/MoSSe 异质结构呈现出II型能带排列特征,这将有利于载流子的分离并在太阳能器件中具有较大应用潜力。相较于目前调控异质结构能带排列方式的手段,这种通过切换异质结构堆叠方式来实现的方法,将更容易在实验中实现。此外,这两种异质结构的能带排列方式可以通过外加电场进行调节,即在I型和II型能带排列之间转换。另一方面,两种异质结构在原始状态下的主要吸收峰都位于可见光区(~2.9eV),通过施加正(负)方向电场,吸收峰的峰值可以得到增强(减弱),这一特征使得 MoSSe/C3N4 和 C3N4/MoSSe 异质结构可以应用于光调制器中。这些研究结果表明,MoSSe/C3N4 和 C3N4/MoSSe 异质结构在多功能电子器件(包括发光器件、太阳能器件、光调制器等)中具有巨大的应用潜力。 图1 MoSSe/C3N4 和 C3N4/MoSSe 异质结构的(a-b)层相关的投影电子能带结构和(c-d)沿z方向的有效势。 图2 MoSSe/C3N4 和 C3N4/MoSSe 异质结构的能带排列和功函数示意图。ΦW、Evac 和EF 分别表示功函数、真空能级和费米能级。真空能级设置为零。 总结 基于 Janus-MoSSe 的面外不对称性,将 C3N4 分别放置在MoSSe 的不同侧面构建出 MoSSe/C3N4(C3N4-Se)和 C3N4/MoSSe(C3N4-S)异质结构,以此希望通过更为简便的方法实现异质结构能带排列方式的转换和更强的光学性能。由于 MoSSe 两侧原子的势能差异,两种异质结构的内建电场强度并不相同,导致其构成层能带边缘的位移程度也存在差异,最终 MoSSe/C3N4 […]

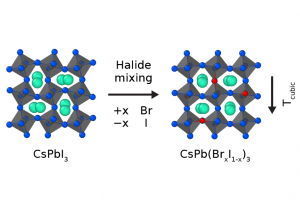

ReaxFF新力场:全无机卤化物钙钛矿中卤化物混合的原子效应

摘要 金属卤化物钙钛矿已成为光电应用中极具前景的材料,其卓越的性能使其成为太阳能电池和LED的理想候选材料。现有的钙钛矿组合物通常涉及不同离子的混合,目的是针对特定应用,对材料的光电性质和稳定性进行微调。为了理解离子混合的原子效应,埃因霍温理工大学和宾夕法尼亚州立大学的研究人员开发了一种用于大规模分子动力学模拟的无机金属卤化物钙钛矿(CsPbX3,X=Br 或 I)的 ReaxFF 力场[1]。 研究人员利用 DFT 计算生成的参考数据集,使用 AMS 软件中的 ParAMS 参数化功能,基于先前开发的 CsPbI3 的力场(该力场有助于研究体材料降解反应[2]以及表面和晶界的影响[3]),对该力场进行了扩展, 得到了新的无机卤化物钙钛矿的 ReaxFF 力场[4] CsPb(BrxI1-x)3 ,新开发的 I/Br/Pb/Cs 参数集首次对 Br 进行描述。在包括状态方程、混合焓、降解反应和缺陷迁移能垒在内的各种基准测试中,该力场表现良好。在分子动力学模拟中,该力场可以准确地再现材料的有限温度效应,例如无机钙钛矿的各种体相之间的相变。 使用新的力场参数,研究人员确定,由于 I 和 Br 离子的尺寸失配,卤化物混合对材料中八面体的相变温度和倾斜动力学有着深远的影响。利用卤化物混合的稀释极限(即取代钙钛矿晶格中的单个卤化物),确保这种效应是非局部的,距离混合位点高达两纳米。混合效应的非局部性,解释了为什么少量卤化物混合会对材料性质(如相变温度)产生很大影响。新的 ReaxFF 力场参数,为大型现实体系通过原子模拟,进一步探索无机混合卤化物钙钛矿的复杂动力学铺平了道路。 参考文献 Pols, M.; van Duin, A. C. T.; Calero, S.; Tao, S. Mixing I and Br in Inorganic Perovskites: Atomistic Insights from Reactive Molecular […]

电池与能源材料研究案例集(五)

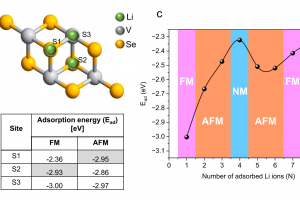

浓度驱动的磁相变对 VSe2 单层吸附和扩散的影响:对锂离子电池的启示 二硒化钒 $\mathrm{VSe}_2$ 单层是一种二维(2D)磁性材料,在室温下表现出铁磁有序性和卓越的金属离子存储能力,使其在自旋电子学和能量存储应用中有用。然而,二硒化钒的磁性和电化学性质之间的稳健相关性仍有待建立。在本研究中,进行了第一性原理密度泛函理论计算,以研究增加锂离子浓度对二硒化钒单层的磁性能,特别是磁性基态的影响。结果表明,随着二硒化钒单层表面Li离子浓度的增加,发生了磁性相变,导致从本征铁磁(FM)态转变为反铁磁(AFM)和非磁性基态。对铁磁和反铁磁二硒化钒单层的扩散特性的分析表明,与FM态相比,AFM态的Li离子扩散能垒显著增加(~71%)。这意味着 FM-$\mathrm{VSe}_2$ 比 AFM-$\mathrm{VSe}_2$ 促进相对更快的Li离子扩散。因此,锂离子浓度诱导的二硒化钒单层中的相变导致了可变的吸附和扩散特性,这将对其在锂离子电池负极中的应用具有重要意义。 Nair, A. K.; Silva, C. M. D.; Amon, C. H. Effect of Concentration-Driven Magnetic Phase Changes on Adsorption and Diffusion in VSe2 Monolayers: Implications for Lithium-Ion Batteries. Applied Physics Letters 2023, 123 (18), 183901. https://doi.org/10.1063/5.0174707 CrXY(X/Y=S,Se,Te)单层膜作为锂和钠离子电池高效负极材料的第一性原理研究 在过去的十年里,二维(2D)材料在储能领域引起了极大的兴趣。大规模电化学储能是基于金属离子在具有范德华间隙的层状材料中的嵌入。在这项工作中,通过第一性原理计算,作者探索了使用2D Janus过渡金属二硫族化合物(TMDs)CrSSe、CrSTe 和 CrSeTe 作为锂和钠离子电池的负极材料。使用密度泛函理论(DFT)计算来检验其电子性质和电化学性能。作者的研究表明,锂在短的扩散距离内易于扩散,并且更倾向于与单层有效结合。这些结构在其裸露相中是金属的。CrSSe、CrSTe 和 CrSeTe 显示的最高吸附能分别为−1.86 eV、−1.66 […]

磁性与自旋电子学应用(五)

范德华多铁隧道结中面向存算一体的磁电协同控制多级导电态(Nanoscale 2024) 范德华多铁隧道结有望实现小型化、高密度和非易失性存储,在下一代数据存储和存算一体器件中具有巨大应用潜力。福州大学材料科学与工程学院萨百晟课题组联合北京航空航天大学和华中科技大学,采用结合密度泛函理论与非平衡格林函数结合的计算方法,模拟了由铁磁半金属材料 作为自旋过滤势垒,金属材料 作为电极,铁电材料 作为隧道势垒组成的范德华多铁隧道结器件的自旋输运性质。器件采用双层 作为隧道势垒时可以同时实现显著的隧道磁阻和隧道电阻效应,在非零偏压下,最大隧道磁阻和电阻比率分别可达6237%和1771%。进一步发现在该多铁隧道结内存在四种可区分的电导状态,即仅需一个多铁隧道结单元就可实现四态非易失性数据存储。且通过等效的磁、电开关可以分别控制器件电流的通断和大小,通过搭建多铁隧道结阵列可同时实现逻辑计算和多级数据存储。这些研究结果揭示了该隧道结在存算一体以及多级数据存储器件中的潜在应用。 Cui, Z.; Sa, B.; Xue, K.-H.; Zhang, Y.; Xiong, R.; Wen, C.; Miao, X.; Sun, Z. Magnetic-Ferroelectric Synergic Control of Multilevel Conducting States in van Der Waals Multiferroic Tunnel Junctions towards in-Memory Computing. Nanoscale 2024, 16 (3), 1331–1344. https://doi.org/10.1039/D3NR04712A. 详细介绍:https://www.fermitech.com.cn/quantumatk/highlight-nanoscale-cui2024/ 二维CoI2/MnBr2异质结构中的双极磁半导体和掺杂可控自旋输运特性 二维异质结构材料的集成仍然是在实际应用中操纵自旋电子学的基本方法。作者利用密度泛函理论预测了条形反铁磁(AFM)单层 $\mathrm{CoI}_2$ 和 $\mathrm{MnBr}_2$ 结构向层内铁磁有序的层间AFM $\mathrm{CoI}_2$/$\mathrm{MnBr}_2$ 异质结构的转变。有趣的是,$\mathrm{CoI}_2$/$\mathrm{MnBr}_2$ […]

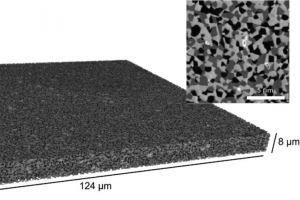

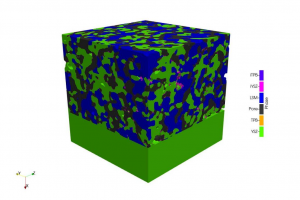

离子导体相对于电子导体在固体氧化物燃料电池阴极中渗透的优势

概述 固体氧化物燃料电池(SOFC)是一种极具吸引力的电化学装置,可以直接有效地利用燃料的化学能发电。SOFC 在相对高温(600–1000 ℃)下工作,可实现较高的燃料灵活性,并通过热电联产系统中的废热回收提高效率。为充分发挥潜力,SOFC 需要进一步改进,在经济上与传统能源转换技术竞争,包括提高其耐用性和可靠性。 渗透是在预制电极骨架内生成具有特定性质(如特定电导率或电催化作用)纳米级固体的过程。渗透改变了电极的局部形态,对电化学反应位点的数量和/或质量和电荷传输具有积极的影响。在实验上,很难直接确定局部电化学如何受到影响和在相关长度尺度(几十微米量级)上以适当的分辨率(纳米量级)量化电化学活性位点的 3D 分布。 为了解纳米级渗透如何影响性能,需要能够模拟许多相对较大体积 3D 微观结构的计算工具。本项目通过研发的高通量开源仿真代码 ERMINE 对 55 种不同的阴极微观结构进行有限元模拟,探索 SOFC 中离子导体和电子导体作为渗透物的差异。 图1:从分割图像数据到模拟的计算工作流程 亮点 对渗透 SOFC 阴极进行电化学 HPC 模拟。 离子导体的渗透比电子导体更能提升性能。 离子导体将在 TPB 处产生的电流重新分布到整个电极上。 再分布降低了 TPB 处的局部欧姆过电势,增加了局部活性。 原始微观结构更能显著影响整体性能。 图像处理 采用商业阴极结构的图像数据进行 3D 重建,原始数据尺寸为 126 × 73 × 12.5 μm3,体素为 55 × 55 × 50 nm3,基于灰度值将其分割为氧化钇稳定的氧化锆(YSZ)、镧锶锰氧化物(LSM)和孔隙。从完整模型中随机提取五个尺寸为 10 × 10 × 7 μm3 的较小微观结构子体积,记为 BB_i (i = 1-5)。为更精准地分割出三相界面(TPB),通过重采样调整分辨率,将原有的 1 个体素由 8 个相同的更小体素组成。 对五个微观结构进行人为地渗透,随机选择与 LSM 和 YSZ 表面接触的一定比例孔隙种子。将渗透相(LSM […]

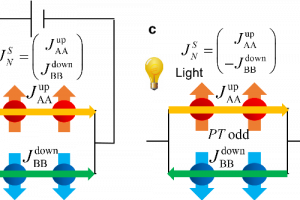

PT对称型反铁磁中光激发的奈尔自旋流

背景简介 近些年来,针对反铁磁中新奇物理和应用的研究逐渐成为凝聚态物理的研究热点。相对于铁磁体,反铁磁具备包括超快的太赫兹(THz)自旋动力学、对外部磁场扰动的强大稳健性以及不存在杂散磁场等优越的性质,这使得反铁磁体在下一代高度集成和超快记忆设备中具有很高的前景。与铁磁存储器件不同,反铁磁(AFM)存储器件的功能依赖于奈尔矢量($M_{\mathrm{Néel}}$)的操纵,它被定义为$M_{Néel}=M_{1}-M_{2}$,其中$M_{1}$, $M_{2}$分别代表磁子晶格的磁矩。由于反铁磁本身不显示整体磁性,因此奈尔磁矩很难被传统方法如外加磁场或者施加自旋极化电流所转换。针对此问题,中国科学院固体物理所邵定夫课题组最先提出了奈尔自旋流的概念[Phys. Rev. Lett. 130, 216702 (2023)]。他们提出在满足特定结构条件的PT-对称的反铁磁系统中可以通过施加偏压形成一股分布在不同磁子晶格的交错自旋流,他们命名为奈尔自旋流。这种奈尔自旋流可以扭转奈尔磁矩。 研究内容 近日,吕劲课题组博士生方世博等人提出在PT-对称的反铁磁系统,通过光激发的方式同样可以产生奈尔自旋流。并且和线性响应的电激发的奈尔自旋流不同,光激发奈尔自旋流是一种非线性效应,其产生的奈尔自旋流形式也远远复杂的多。具体表现为光激发的奈尔自旋流会表现为两种形式,一种是不同磁子晶格的交错自旋流,另一种是不同子晶格中的反平行自旋流, 他们的区别在于自旋体光伏效应的PT对称性。前者可以扭转奈尔磁矩,后者可以将反铁磁转化为铁磁。而这两种机理的产生机制也是不同的,前者对应于自旋体光伏效应中的线偏注入电流和圆偏位移电流,后者对应自旋体光伏效应中的线偏位移电流和圆偏注入电流。 结合理论分析,文中也以双层反铁磁 $\mathrm{CrSBr}$ 和 $\mathrm{CrI}_\mathrm{3}$ 为例分别计算了这两种体系中的光激发奈尔自旋流。输运计算使用了 QuantumATK 中第一性原理结合量子输运的模块,该模块可以计算在一阶波恩近似的精度下,体系在光照后产生的光电流以及其自旋分量。同时,此项研究也表征了双层反铁磁 $\mathrm{CrSBr}$ 中电激发的奈尔自旋流和其产生的分层的自旋转移矩。 该工作以“Light-Assisted Néel Spin Currents in PT-symmetric Antiferromagnetic Semiconductors“ 发表在Physical Reviews B。 图1。a,奈尔自旋流的示意图。b, 电激发奈尔自旋流。c, 光激发反平行自旋流。d, 光激发交错自旋流。 图2。双层反铁磁 $\mathrm{CrSBr}$ 中的光激发奈尔自旋流,此时由于镜面对称性系统只保留了PT-odd的成分。此时可以看到不同自旋极化的电流是在空间上分层的,并且不同层的自旋极化电流是自旋相反并且反向移动的。 图3。双层反铁磁 $\mathrm{CrI}_\mathrm{3}$ 中的光激发奈尔自旋流,此时由于镜面对称性被打破,因此奈尔自旋流同时保留了PT-odd和PT-even的成分。此时可以看到光激发奈尔自旋流同时包括了在不同层沿着相反方向和相同方向移动的自旋极化电流。 总结 在这项工作中,作者提出可以通过光激发的方式也能在 PT 系统中产生奈尔自旋流。这种光激发的 Néel 自旋电流包括沿不同磁亚晶格分布的交错或反平行自旋电流,取决于其相应自旋光电极系数的 PT 对称性。在半导体中光激发的 Néel 自旋电流多样表现的起因在于 spin photogalvanic 效应本身是非线性的,因此其对应的自旋极化电流不一定是PT-偶的。以 和 $\mathrm{CrI}_\mathrm{3}$ 为例,作者使用QuantumATK 软件中的第一性原理计算结合量子输运方法验证了上述理论。此工作工作提出了可以利用光电相互作用实现反铁磁存储器的写入功能。 参考 […]